Gincredible - 标记

寻味·南京—行万里路,寻天下味 豆瓣

作者:

李娟

北京出版社

2019

- 9

◆让“寻味”系列图书带领读者走访全国的特色美景,感受中国的美食文化。

◆《寻味南京》精选南京不同地区的特色美食,通过介绍其制作方法、历史背景、菜品特色等,让读者从中体会到地域不同带来的各色饮食文化。

◆《寻味南京》以极致的图片、灵性的文字和生动的手绘插图,将最具特色的山东美食历历数来,让人忍不住食指大动。

◆《寻味南京》领略到南京旖旎的风光和民俗风情以及从美食中获得的人生感悟。

◆本书集旅游指南和美食地图为一体,让作为游客的读者边游边吃,在旅游的过程中体味美食,在美食中享受旅途的愉悦。

南京是中国四大古都之一,它的历史吸引了无数旅游爱好者,这里也有着自己独特的美食文化。很多人来这里旅游都会被这些特色的美食所吸引。本书集旅游指南和美食地图为一体,用清丽淡雅、平实朴素的语言描写了南京的城市风光与美妙味道。全书精选最受大家欢迎的几十处旅游地和脍炙人口的美食,配以精美的图片,优美的文字。定会让你的旅行畅快而难忘,边游边吃,在旅游的过程中体味美食,在体味美食中享受旅途的愉悦。

◆《寻味南京》精选南京不同地区的特色美食,通过介绍其制作方法、历史背景、菜品特色等,让读者从中体会到地域不同带来的各色饮食文化。

◆《寻味南京》以极致的图片、灵性的文字和生动的手绘插图,将最具特色的山东美食历历数来,让人忍不住食指大动。

◆《寻味南京》领略到南京旖旎的风光和民俗风情以及从美食中获得的人生感悟。

◆本书集旅游指南和美食地图为一体,让作为游客的读者边游边吃,在旅游的过程中体味美食,在美食中享受旅途的愉悦。

南京是中国四大古都之一,它的历史吸引了无数旅游爱好者,这里也有着自己独特的美食文化。很多人来这里旅游都会被这些特色的美食所吸引。本书集旅游指南和美食地图为一体,用清丽淡雅、平实朴素的语言描写了南京的城市风光与美妙味道。全书精选最受大家欢迎的几十处旅游地和脍炙人口的美食,配以精美的图片,优美的文字。定会让你的旅行畅快而难忘,边游边吃,在旅游的过程中体味美食,在体味美食中享受旅途的愉悦。

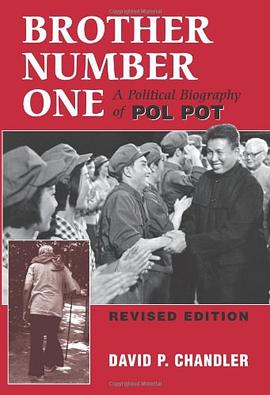

Brother Number One: A Political Biography Of Pol Pot Goodreads 豆瓣

作者:

David P. Chandler

Westview Press

1999

- 3

其它标题:

Brother Number One

In the tragic recent history of Cambodia—a past scarred by a long occupation by Vietnamese forces and by the preceding three-year reign of terror by the brutal Khmer Rouge—no figure looms larger or more ominously than that of Pol Pot. As secretary of the Central Committee of the Communist Party of Kampuchea (CPK) since 1962 and as prime minister of Democratic Kampuchea (DK), he has been widely blamed for trying to destroy Cambodian society. By implementing policies whose effects were genocidal, he oversaw the deaths of more than one million of his nation’s people.The political career of Saloth Sar, better known by his nom de guerre Pol Pot, forms a critical but largely inaccessible portion of twentieth-century Cambodian history. What we know about his life is sketchy: a comfortable childhood, three years of study in France, and a short career as a schoolteacher preceded several years—spent mostly in hiding—as a guerrilla and the commander of the victorious army in Cambodia’s civil war. His career reached a climax when he and his associates, coming to power, attempted to transform their country along lines more radical than any attempted by a modern regime. Driven into hiding in 1979 by invading Vietnamese forces, Pol Pot maintained his leadership of a Khmer Rouge guerrilla army in exile, remaining a power and a threat.In this political biography, David P. Chandler throws light on the shadowy figure of Pol Pot. Basing his study on interviews and on a wide range of sources in English, Cambodian, and French, the author illuminates the ideas and behavior of this enigmatic man and his entourage against the background of post–World War II events, providing a key to understanding this horrific, pivotal period of Cambodian history. In this revised edition, Chandler provides new information on the state of Cambodia and the Khmer Rouge following the death of Pol Pot in 1997.

Voters as Mad Scientists 豆瓣

作者:

Bryan Caplan

2023

- 4

Bryan Caplan, Professor of Economics at George Mason University, and New York Times Bestselling Author of Open Borders, The Myth of the Rational Voter, Selfish Reasons to Have More Kids, and The Case Against Education, blogged for EconLog from 2005-2022. His latest book combines the very best of his EconLog writings on voter irrationality. The main cause of bad policy... is bad thinking.

In the title essay, Caplan argues that democracy's main problem is not that voters are selfish, but that they are altruists with foolish views about how to help the world. Later essays explore voter irrationality from inside voters' heads - and show how much more sense democracy makes when you stop expecting the demos to make sense.

If voters are so bad, what's the alternative? Caplan makes the rational case for freedom. What the world needs is not so much the right to do wrong as the right to do good things that sound wrong.

In the title essay, Caplan argues that democracy's main problem is not that voters are selfish, but that they are altruists with foolish views about how to help the world. Later essays explore voter irrationality from inside voters' heads - and show how much more sense democracy makes when you stop expecting the demos to make sense.

If voters are so bad, what's the alternative? Caplan makes the rational case for freedom. What the world needs is not so much the right to do wrong as the right to do good things that sound wrong.

基辛格谈基辛格 豆瓣

Kissinger on Kissinger: Reflections on Diplomacy, Grand Strategy, and Leadership

作者:

[美] 温斯顿·洛德

译者:

吴亚敏

上海译文出版社

2023

- 10

《基辛格谈基辛格》是百岁外交传奇人物亨利·基辛格首部且唯一的口述史著作,面对资深外交官和亲密助手温斯顿·洛德的辛辣提问,对话精妙而富有深意。

作为理查德·尼克松的国家安全事务助理,亨利·基辛格改变了美国对中国、苏联、越南和中东的外交方式,为我们今天所知的地缘政治奠定了基础。在一系列引人入胜的采访中,这位资深的美国政治家讨论了在全球局势紧张时期指导外交政策所面临的挑战。

近五十年后,美国、中国和俄罗斯之间不断升级的紧张局势,似乎又要回到基辛格所熟练运用过的外交拉锯游戏……回首艰难而极为重要的来路,如何面对未来,基辛格重新省思外交、大战略和领导力……

《基辛格谈基辛格》是这位资深政治家的长期合作伙伴温斯顿·洛德对其进行的一系列采访,采访内容包括基辛格对自己在担任国家安全事务助理期间所面临的具体挑战的思考,他对领导力和国际关系的一般性建议,以及那个时代传奇般的世界领导人的惊人肖像,几乎涵盖了尼克松政府时期的全部重要外交活动和举措。

对任何领域希望了解未来全球挑战的人来说,这是一本不容错过之书。

高度提炼是这本书的魅力所在。作为某个人对事件的看法,本书并不自诩为一部不偏不倚的历史。但是,基辛格回忆了他和美国总统理查德·尼克松在一系列关键事件中采取的策略——中美建交、1972年与苏联领导人勃列日涅夫的峰会、与苏联的首次军备控制谈判——这些内容都引人入胜,并及时地提醒我们严肃而有远见的外交应该是什么样的。

访谈者温斯顿·洛德是一位资深外交官,曾是基辛格的亲密助手。基辛格与他的对话颇有见地,摒弃了厚重回忆录的正式语言,让人耳目一新,生动而凝练地展现基辛格对外交、大战略和领导力的见解和一生的经验。

作为理查德·尼克松的国家安全事务助理,亨利·基辛格改变了美国对中国、苏联、越南和中东的外交方式,为我们今天所知的地缘政治奠定了基础。在一系列引人入胜的采访中,这位资深的美国政治家讨论了在全球局势紧张时期指导外交政策所面临的挑战。

近五十年后,美国、中国和俄罗斯之间不断升级的紧张局势,似乎又要回到基辛格所熟练运用过的外交拉锯游戏……回首艰难而极为重要的来路,如何面对未来,基辛格重新省思外交、大战略和领导力……

《基辛格谈基辛格》是这位资深政治家的长期合作伙伴温斯顿·洛德对其进行的一系列采访,采访内容包括基辛格对自己在担任国家安全事务助理期间所面临的具体挑战的思考,他对领导力和国际关系的一般性建议,以及那个时代传奇般的世界领导人的惊人肖像,几乎涵盖了尼克松政府时期的全部重要外交活动和举措。

对任何领域希望了解未来全球挑战的人来说,这是一本不容错过之书。

高度提炼是这本书的魅力所在。作为某个人对事件的看法,本书并不自诩为一部不偏不倚的历史。但是,基辛格回忆了他和美国总统理查德·尼克松在一系列关键事件中采取的策略——中美建交、1972年与苏联领导人勃列日涅夫的峰会、与苏联的首次军备控制谈判——这些内容都引人入胜,并及时地提醒我们严肃而有远见的外交应该是什么样的。

访谈者温斯顿·洛德是一位资深外交官,曾是基辛格的亲密助手。基辛格与他的对话颇有见地,摒弃了厚重回忆录的正式语言,让人耳目一新,生动而凝练地展现基辛格对外交、大战略和领导力的见解和一生的经验。

苏州古典园林 豆瓣

9.1 (7 个评分)

作者:

刘敦桢

中国建筑工业出版社

2005

- 11

《苏州古典园林》(精装)是研究苏州园林的经典作品,是中国建筑史上的重要著作。全书共分总论和实例两部分。其中总论部分介绍布局、理水、叠山、建筑、花木等。实例部分共介绍15个园林实例。包含黑白照片约500张,墨线图300幅,文字约5万字。中国古典园林精华萃于江南,重点则在苏州,大小园野数量之多、艺术造诣之精,乃今天世界上任何地区所少见。东南最早私园为东晋苏州顾辟疆园。由于苏州具有经济、文化、自然等优越条件,因而园林得以发展。在长期封建社会中,苏州园林迭有兴废,至全国解放后,始广为维修,累代名园遂双双复重丽。《苏州古典园林》(精装)适用于建筑、园林、环境艺术等相关专业人员。

鲁迅与酒文化:酒香中的现当代中国 豆瓣

作者:

[日]藤井省三

译者:

林敏洁

/

陈道竞

2022

- 10

由鲁迅读懂现代中国,由酒进入现当代文化

竹内好、丸山昇、伊藤虎丸之后,日本鲁迅研究第三代学者藤井省三新作

学术大家,可爱小品

四十年文化变迁,全在酒里了!

------------------------------------------------

★内容介绍

本书是一部字里行间都能闻到酒香的随笔小集。

继《鲁迅的都市漫游》之后,藤井省三另辟蹊径,以酒为关键词,对现当代中国进行了细致考察。从北京的二锅头、燕京啤酒,到上海啤酒、绍兴酒、山东高粱酒以及台湾地区的清酒,等等,用酒为线索,重新串联起了现当代文学与影视作品,折射着中国文化与经济生活的变迁,如上海舞厅的百乐门传说,改革开放前后中国经济体制的变化,以及近十几年来反腐带来的“公宴”“私宴”景观的转变……作者同时也是变迁的见证者,改革开放以来的华语文化圈变化与作者的留学体验融合得恰到好处。

------------------------------------------------

竹内好、丸山昇、伊藤虎丸之后,日本鲁迅研究第三代学者藤井省三新作

学术大家,可爱小品

四十年文化变迁,全在酒里了!

------------------------------------------------

★内容介绍

本书是一部字里行间都能闻到酒香的随笔小集。

继《鲁迅的都市漫游》之后,藤井省三另辟蹊径,以酒为关键词,对现当代中国进行了细致考察。从北京的二锅头、燕京啤酒,到上海啤酒、绍兴酒、山东高粱酒以及台湾地区的清酒,等等,用酒为线索,重新串联起了现当代文学与影视作品,折射着中国文化与经济生活的变迁,如上海舞厅的百乐门传说,改革开放前后中国经济体制的变化,以及近十几年来反腐带来的“公宴”“私宴”景观的转变……作者同时也是变迁的见证者,改革开放以来的华语文化圈变化与作者的留学体验融合得恰到好处。

------------------------------------------------

大脑的一天 豆瓣

A Day in the Life of the Brain

8.3 (6 个评分)

作者:

[英] 苏珊·格林菲尔德

译者:

韩萌 范穹宇 译 李贯峰 校

上海文艺出版社

2021

- 1

意识是什么?

主观的意识与物理的大脑是如何关联起来的?

当我们品尝食物、散步、工作、做梦的时候,大脑中正发生着什么?

机器学习、脑机接口、人工智能……近年来计算机科技的迅猛发展促使人们回过头来,探讨那些关于个体身份同一性和意识本质的古老问题。

机器会有意识吗?如果能,它们会取代人类吗?我们可以通过“意识上传”而摆脱躯体实现永生吗?那使我们成为独一无二的我们的,究竟是一组数据,一个器官,还是别的什么?

从科学视角切入,探究心灵哲学基本问题,解开大脑是如何塑造我们的独特自我的奥秘,弥合生物学与心理学、客观生理结构与主观体验之间的鸿沟。

每个人都拥有自己独特的、无法与他人直接分享的主观意识世界。我们的物理大脑究竟是如何产生如此丰富多样的意识的?世界顶尖神经科学家苏珊·格林菲尔德通过追踪大脑一天的活动,讲述了科学界关于意识的最新发现,向读者揭示了"意识"的科学奥秘。

从早上醒来,外出遛狗,到办公室工作,夜 里做梦,作者探索了我们的日常经验是如何被转化为细胞、分子和化学信号的,并由此探究了大脑如何塑造我们的独特自我这一永恒的谜题。

主观的意识与物理的大脑是如何关联起来的?

当我们品尝食物、散步、工作、做梦的时候,大脑中正发生着什么?

机器学习、脑机接口、人工智能……近年来计算机科技的迅猛发展促使人们回过头来,探讨那些关于个体身份同一性和意识本质的古老问题。

机器会有意识吗?如果能,它们会取代人类吗?我们可以通过“意识上传”而摆脱躯体实现永生吗?那使我们成为独一无二的我们的,究竟是一组数据,一个器官,还是别的什么?

从科学视角切入,探究心灵哲学基本问题,解开大脑是如何塑造我们的独特自我的奥秘,弥合生物学与心理学、客观生理结构与主观体验之间的鸿沟。

每个人都拥有自己独特的、无法与他人直接分享的主观意识世界。我们的物理大脑究竟是如何产生如此丰富多样的意识的?世界顶尖神经科学家苏珊·格林菲尔德通过追踪大脑一天的活动,讲述了科学界关于意识的最新发现,向读者揭示了"意识"的科学奥秘。

从早上醒来,外出遛狗,到办公室工作,夜 里做梦,作者探索了我们的日常经验是如何被转化为细胞、分子和化学信号的,并由此探究了大脑如何塑造我们的独特自我这一永恒的谜题。

为什么没有伟大的女艺术家? 豆瓣

Why Have There Been No Great Women Artists?

作者:

[美]琳达·诺克林

译者:

李建群

广西师范大学出版社

2023

- 2

为什么当我们聊起艺术的时候,脱口而出的总是凡·高、毕加索、莫奈?

为何在普罗大众的视界中,少有提及伟大的女艺术家?

在历史上,女性真的更难以成为“艺术家”吗?为什么女艺术家难以被定义“伟大”?

.

寂寥暗夜 终有星辉

女性主义艺术领域的开山之作

50周年纪念版重磅译介引进

.

女性的力量,在漫长的艺术史上从来都不是边缘

和经典一起发声,让她们被看见

.

【内容简介】

这是一部流传了半个世纪的女性主义艺术领域的开山之作。在1970年代女性主义运动的影响下,身为艺术史学者的琳达·诺克林反思,写下了这篇《为什么没有伟大的女艺术家?》,从而开始了一连串围绕着性别、艺术与权力的思考,也正式吹响艺术领域女性主义的号角。

2006年,诺克林又发表了《“为什么没有伟大的女性艺术家?”30年以后》,进一步解构了对伟大的理解,并反思当初的那些批评和美好愿景,如今都改变和实现了吗?这篇文章一并收录在《为什么没有伟大的女性艺术家?》50周年纪念版中,此次系国内首次引进出版。

.

【媒体推荐】

很少有艺术史家的单本出版物可以改变世界,但是,琳达·诺克林发表于1971年的文章《为什么没有伟大的女艺术家?》的确做到了。当时,我在一项自我主导的研究中就已经发现,艺术史关于历史上缺乏伟大的女艺术家的结论是错误的。但是,对这个职业来说,这就是一个启示,它造就了一代又一代的女性主义艺术史学家(包括男性和女性),他们开始发掘历史,并在这方面发起了一场革命。这场革命至今仍然在进行。

——朱迪·芝加哥(艺术家、作家)

琳达·诺克林发表于1971年的论文《为什么没有伟大的女艺术家?》为女性主义艺术史奠定了基础。她深刻地批评了认为“伟大”是一种与生俱来的品质的观点,并探索了女性艺术家是如何成功地抵抗体制的排斥和社会不平等的,这种观点到今天仍然至关重要。

——凯瑟琳·格兰特(艺术史家)

不管你同意或不同意,这本书都令人爱不释手。

——《金融时报》

回看艺术史,“为什么从来没有伟大的女性艺术家”(Why Have There Been No Great Women Artists?)——这个艺术史学家琳达·诺克林在1971年就展开的问题和对此进行的制度和社会学分析,在今天依然适用。

——《艺术新闻/中文版》

艺术史家琳达·诺克林发表了女性主义艺术最重要的一篇文章《为什么没有伟大的女性艺术家?》,她成为举起这面大旗的旗手,女性艺术家开始成为一个群体,不再只是艺术组织的成员,或是某位艺术家的妻子。

——《三联生活周刊》

.

【本书看点】

▶ 一部具有里程碑意义的文章,预示了女性主义艺术史的开端:

20世纪60年代,女性研究几乎进入所有学科,50年前,诺克林在这篇文章中一针见血:不管女艺术家多么天才,多么勤奋,在现有的制度构成和社会分工条件下,女艺术家始终无法获得和男性同行类似的艺术成就。这篇文章是女性主义首次在艺术史中发起的挑战,并探讨缺少伟大女性艺术家的深层原因——性权力关系、社会结构。

▶ 女性主义理论先驱人物的代表作:

诺克林是在艺术史领域引入女性主义理论的先驱人物,同时也是一位全球知名作者,2017年去世后,她被誉为“艺术史上最伟大的麻烦制造者之一”。本书特邀中央美术学院人文学院美术史系教授李建群翻译,为读者呈现这一经典译著的中文简体版,使读者不仅要意识到女性主义的成就,还要意识到摆在面前的困难。

▶ 直面半个世纪以来的女性处境变化:

为什么诺克林在50年前的发问,在今天依然极具现实意义?过去的半个世纪,我们取得了哪些成就,仍面临着哪些困难?2006年,诺克林又发表了《“为什么没有伟大的女艺术家?”30年以后》,反思当初的那些批评和美好愿景。2021年,艺术史家凯瑟琳·格兰特为该书撰写序言,清晰而又系统地阐述了诺克林50年前的发问在半个世纪以来所产生的影响。这两篇文章,一并收录在书中,与50年前发问互为对照,更有现实意义。

▶ 便携式口袋本,阅读轻松无压力:

本书引进自英国著名艺术出版机构Thames & Hudson,装帧设计完整还原英文原版50周年纪念版独特风格。这本书的开本小巧精致,三篇文章的容量、100多页的篇幅让阅读变得更加轻松简单,作为一本可以给许多人带来新的反思和启发的经典译著,它并不晦涩艰深。

▶ 从艺术史的角度延伸出去,带给你更多思考女性主义的多元视角:

如果达·芬奇有个与之才华比肩的妹妹,会发生什么?如果是莎士比亚呢?英国作家伍尔夫曾在其著作《一间自己的屋子》里畅想了莎士比亚如果有个才华横溢的妹妹,她的人生大抵会经历——无法上学、年少逃婚、做演员被拒、遇人不淑、意外怀孕,最终死于街头的故事。事实上,沿着诺克林在半个世纪前的这一发问,持续不断地探究下去,一定会产生一系列的连锁反应,这一问题还能向前延伸,去拥抱历史、社会科学、文学、心理学等。

为何在普罗大众的视界中,少有提及伟大的女艺术家?

在历史上,女性真的更难以成为“艺术家”吗?为什么女艺术家难以被定义“伟大”?

.

寂寥暗夜 终有星辉

女性主义艺术领域的开山之作

50周年纪念版重磅译介引进

.

女性的力量,在漫长的艺术史上从来都不是边缘

和经典一起发声,让她们被看见

.

【内容简介】

这是一部流传了半个世纪的女性主义艺术领域的开山之作。在1970年代女性主义运动的影响下,身为艺术史学者的琳达·诺克林反思,写下了这篇《为什么没有伟大的女艺术家?》,从而开始了一连串围绕着性别、艺术与权力的思考,也正式吹响艺术领域女性主义的号角。

2006年,诺克林又发表了《“为什么没有伟大的女性艺术家?”30年以后》,进一步解构了对伟大的理解,并反思当初的那些批评和美好愿景,如今都改变和实现了吗?这篇文章一并收录在《为什么没有伟大的女性艺术家?》50周年纪念版中,此次系国内首次引进出版。

.

【媒体推荐】

很少有艺术史家的单本出版物可以改变世界,但是,琳达·诺克林发表于1971年的文章《为什么没有伟大的女艺术家?》的确做到了。当时,我在一项自我主导的研究中就已经发现,艺术史关于历史上缺乏伟大的女艺术家的结论是错误的。但是,对这个职业来说,这就是一个启示,它造就了一代又一代的女性主义艺术史学家(包括男性和女性),他们开始发掘历史,并在这方面发起了一场革命。这场革命至今仍然在进行。

——朱迪·芝加哥(艺术家、作家)

琳达·诺克林发表于1971年的论文《为什么没有伟大的女艺术家?》为女性主义艺术史奠定了基础。她深刻地批评了认为“伟大”是一种与生俱来的品质的观点,并探索了女性艺术家是如何成功地抵抗体制的排斥和社会不平等的,这种观点到今天仍然至关重要。

——凯瑟琳·格兰特(艺术史家)

不管你同意或不同意,这本书都令人爱不释手。

——《金融时报》

回看艺术史,“为什么从来没有伟大的女性艺术家”(Why Have There Been No Great Women Artists?)——这个艺术史学家琳达·诺克林在1971年就展开的问题和对此进行的制度和社会学分析,在今天依然适用。

——《艺术新闻/中文版》

艺术史家琳达·诺克林发表了女性主义艺术最重要的一篇文章《为什么没有伟大的女性艺术家?》,她成为举起这面大旗的旗手,女性艺术家开始成为一个群体,不再只是艺术组织的成员,或是某位艺术家的妻子。

——《三联生活周刊》

.

【本书看点】

▶ 一部具有里程碑意义的文章,预示了女性主义艺术史的开端:

20世纪60年代,女性研究几乎进入所有学科,50年前,诺克林在这篇文章中一针见血:不管女艺术家多么天才,多么勤奋,在现有的制度构成和社会分工条件下,女艺术家始终无法获得和男性同行类似的艺术成就。这篇文章是女性主义首次在艺术史中发起的挑战,并探讨缺少伟大女性艺术家的深层原因——性权力关系、社会结构。

▶ 女性主义理论先驱人物的代表作:

诺克林是在艺术史领域引入女性主义理论的先驱人物,同时也是一位全球知名作者,2017年去世后,她被誉为“艺术史上最伟大的麻烦制造者之一”。本书特邀中央美术学院人文学院美术史系教授李建群翻译,为读者呈现这一经典译著的中文简体版,使读者不仅要意识到女性主义的成就,还要意识到摆在面前的困难。

▶ 直面半个世纪以来的女性处境变化:

为什么诺克林在50年前的发问,在今天依然极具现实意义?过去的半个世纪,我们取得了哪些成就,仍面临着哪些困难?2006年,诺克林又发表了《“为什么没有伟大的女艺术家?”30年以后》,反思当初的那些批评和美好愿景。2021年,艺术史家凯瑟琳·格兰特为该书撰写序言,清晰而又系统地阐述了诺克林50年前的发问在半个世纪以来所产生的影响。这两篇文章,一并收录在书中,与50年前发问互为对照,更有现实意义。

▶ 便携式口袋本,阅读轻松无压力:

本书引进自英国著名艺术出版机构Thames & Hudson,装帧设计完整还原英文原版50周年纪念版独特风格。这本书的开本小巧精致,三篇文章的容量、100多页的篇幅让阅读变得更加轻松简单,作为一本可以给许多人带来新的反思和启发的经典译著,它并不晦涩艰深。

▶ 从艺术史的角度延伸出去,带给你更多思考女性主义的多元视角:

如果达·芬奇有个与之才华比肩的妹妹,会发生什么?如果是莎士比亚呢?英国作家伍尔夫曾在其著作《一间自己的屋子》里畅想了莎士比亚如果有个才华横溢的妹妹,她的人生大抵会经历——无法上学、年少逃婚、做演员被拒、遇人不淑、意外怀孕,最终死于街头的故事。事实上,沿着诺克林在半个世纪前的这一发问,持续不断地探究下去,一定会产生一系列的连锁反应,这一问题还能向前延伸,去拥抱历史、社会科学、文学、心理学等。

不用绞尽脑汁也能看得懂的漫话科学:原子弹诞生篇 豆瓣

Trinity: A Graphic History of the First Atomic Bomb

作者:

[美] 乔纳森 • 费特-沃尔姆(Jonathan Fetter-Vorm) 著绘

译者:

吴佩新

2021

- 3

★★★

科学难以一言以蔽之,但可以用一本漫画的时间轻松掌握!

全方位忠实还原“二战”末期美国“曼哈顿计划”,跟随大科学家回望原子弹诞生史。

系列漫画直击原子弹诞生、脑神经科学、人体感官、生命遗传、生物演化、西方哲学6大主题,思索人生、世界的真谛。

……………………

◎ 编辑推荐

★ 一鸣惊人的原子弹科普处女作,热销6个国家:获《科克斯书评》星级评价,获原子遗产基金会创始人、普利策奖获得者盛赞。作者凭借本书获得美国青少年图书馆服务协会 “2013年十佳图像小说”奖项。

★ 从文案到图画,专业人士悉心呈现:作者乔纳森 • 费特-沃尔姆是一名非虚构图书作者和插画师,作品曾发表于《纽约时报》等媒体。本书以“二战”为背景,谨慎参考了当事人传记及历史摄影。

★ 独特情节设定,跳脱刻板核物理科普:从试验品到战争武器,用漫画重现“二战”末期的美国“曼哈顿计划”!作者广泛查找资料,力求贴合真实人物性格,摆脱刻板教学式科普。“不用绞尽脑汁也读得懂的漫话科学”系列共计6册,每一册的设定都脑洞大开、非比寻常。

★ 多角度再现历史时刻,深刻探讨“曼哈顿计划”的现实意义:从政客、科学家、飞行员、平民等多角度回顾原子弹诞生到战争应用的前因后果,纪实呈现不同国别间的迥异立场及战争引发的道德审视。

★ 挑战用漫画建立科学辩证的思维:摆脱单纯的普及科学,客观探讨原子弹在历史和当下的意义,培养以更辩证、可持续的心态对待自身、社会与世界。

★ “不用绞尽脑汁也读得懂的漫话科学”系列漫画同步上市:共计6册,探索原子弹诞生、脑神经科学、人体感官、生命遗传、生物演化、西方哲学6大主题。

…………………………

◎ 名人推荐

“本书的成功之处在于既是一本图文并茂的原子弹诞生史入门,也能引发读者的哲学思考。”

——《科克斯书评》(Kirkus Reviews)星级书评

“一部行文简洁、画面生动且扣人心弦的原子弹制造史,对学生和年轻读者来说,本书是一本极好的入门读物。”

——辛西娅 • C. 凯利(Cynthia C. Kelly),原子遗产基金会创始人及理事长,编著有《曼哈顿计划》(The Manhattan Project)

“罗伯特 • 奥本海默和创造第一颗原子弹的故事深深印刻在我们的集体想象中。本书知识性与娱乐性兼具,致敬物理界、政界的同时,淋漓展现了这一当代道德故事中的人性纠葛。”

——约翰 • 库利奇 • 亚当斯(John Coolidge Adams),普利策音乐奖获得者、歌剧《原子博士》(Doctor Atomic)作曲者

“很少有像这样条理清晰地讲述曼哈顿计划的作品,且本书中对道德上的细微差异有着非常清醒的认知。”

——约瑟夫 • 卡农(Joseph Kanon),著有《洛斯阿拉莫斯》(Los Alamos)

“本书以合理的节奏、优雅的画面、卓越的技巧展现了人类历史的一个转折点,值得称赞。”

——科里 • 多克托罗(Cory Doctorow),加拿大科幻作家

“本书以精湛的技巧,用心讲述了一个非常重要的故事,是优秀漫画中的标杆。”

——尼克 • 贝尔托西(Nick Bertozzi),漫画家、哈维奖获得者,著有《沙龙》(The Salon)

…………………………

◎ 内容简介

【科学难以一言以蔽之,但可以用一本漫画的时间轻松掌握!】

“不用绞尽脑汁也读得懂的漫话科学”系列漫画,直击人体感官、脑神经、哲学、生命、演化、原子弹诞生六大主题。从个体运转到群体命运、从历史兴衰到预见未来,科学的蓬勃与自由带来前所未有的广袤视角,引领读者用更立体全面的眼光思索人生、社会与世界。

- - - - - - - - - - - - -

“二战”时期,在美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的一个绝密试验场里,由罗伯特 • 奥本海默领导的科学家们正在探索原子的力量。他们用前沿的核裂变原理,争分夺秒地研制着当时世界上威力最大的武器——原子弹。凌晨,空旷的试验场上,代号为“三位一体”的核弹成功引爆。人们意识到它必将成为结束战争的制胜法宝。当它在日本广岛、长崎的上空炸开,全世界见识了它的威力,研发者们也终于明悉了这项创造引发的深远后果:人类与自然要为其付出惨痛的代价。

本书带领读者走入“曼哈顿计划”,回顾这项史无前例的科研任务,了解它背后的核物理机制,把握它对诸多领域的深远影响,以及它引发的前所未有的人类道德审视。

科学难以一言以蔽之,但可以用一本漫画的时间轻松掌握!

全方位忠实还原“二战”末期美国“曼哈顿计划”,跟随大科学家回望原子弹诞生史。

系列漫画直击原子弹诞生、脑神经科学、人体感官、生命遗传、生物演化、西方哲学6大主题,思索人生、世界的真谛。

……………………

◎ 编辑推荐

★ 一鸣惊人的原子弹科普处女作,热销6个国家:获《科克斯书评》星级评价,获原子遗产基金会创始人、普利策奖获得者盛赞。作者凭借本书获得美国青少年图书馆服务协会 “2013年十佳图像小说”奖项。

★ 从文案到图画,专业人士悉心呈现:作者乔纳森 • 费特-沃尔姆是一名非虚构图书作者和插画师,作品曾发表于《纽约时报》等媒体。本书以“二战”为背景,谨慎参考了当事人传记及历史摄影。

★ 独特情节设定,跳脱刻板核物理科普:从试验品到战争武器,用漫画重现“二战”末期的美国“曼哈顿计划”!作者广泛查找资料,力求贴合真实人物性格,摆脱刻板教学式科普。“不用绞尽脑汁也读得懂的漫话科学”系列共计6册,每一册的设定都脑洞大开、非比寻常。

★ 多角度再现历史时刻,深刻探讨“曼哈顿计划”的现实意义:从政客、科学家、飞行员、平民等多角度回顾原子弹诞生到战争应用的前因后果,纪实呈现不同国别间的迥异立场及战争引发的道德审视。

★ 挑战用漫画建立科学辩证的思维:摆脱单纯的普及科学,客观探讨原子弹在历史和当下的意义,培养以更辩证、可持续的心态对待自身、社会与世界。

★ “不用绞尽脑汁也读得懂的漫话科学”系列漫画同步上市:共计6册,探索原子弹诞生、脑神经科学、人体感官、生命遗传、生物演化、西方哲学6大主题。

…………………………

◎ 名人推荐

“本书的成功之处在于既是一本图文并茂的原子弹诞生史入门,也能引发读者的哲学思考。”

——《科克斯书评》(Kirkus Reviews)星级书评

“一部行文简洁、画面生动且扣人心弦的原子弹制造史,对学生和年轻读者来说,本书是一本极好的入门读物。”

——辛西娅 • C. 凯利(Cynthia C. Kelly),原子遗产基金会创始人及理事长,编著有《曼哈顿计划》(The Manhattan Project)

“罗伯特 • 奥本海默和创造第一颗原子弹的故事深深印刻在我们的集体想象中。本书知识性与娱乐性兼具,致敬物理界、政界的同时,淋漓展现了这一当代道德故事中的人性纠葛。”

——约翰 • 库利奇 • 亚当斯(John Coolidge Adams),普利策音乐奖获得者、歌剧《原子博士》(Doctor Atomic)作曲者

“很少有像这样条理清晰地讲述曼哈顿计划的作品,且本书中对道德上的细微差异有着非常清醒的认知。”

——约瑟夫 • 卡农(Joseph Kanon),著有《洛斯阿拉莫斯》(Los Alamos)

“本书以合理的节奏、优雅的画面、卓越的技巧展现了人类历史的一个转折点,值得称赞。”

——科里 • 多克托罗(Cory Doctorow),加拿大科幻作家

“本书以精湛的技巧,用心讲述了一个非常重要的故事,是优秀漫画中的标杆。”

——尼克 • 贝尔托西(Nick Bertozzi),漫画家、哈维奖获得者,著有《沙龙》(The Salon)

…………………………

◎ 内容简介

【科学难以一言以蔽之,但可以用一本漫画的时间轻松掌握!】

“不用绞尽脑汁也读得懂的漫话科学”系列漫画,直击人体感官、脑神经、哲学、生命、演化、原子弹诞生六大主题。从个体运转到群体命运、从历史兴衰到预见未来,科学的蓬勃与自由带来前所未有的广袤视角,引领读者用更立体全面的眼光思索人生、社会与世界。

- - - - - - - - - - - - -

“二战”时期,在美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的一个绝密试验场里,由罗伯特 • 奥本海默领导的科学家们正在探索原子的力量。他们用前沿的核裂变原理,争分夺秒地研制着当时世界上威力最大的武器——原子弹。凌晨,空旷的试验场上,代号为“三位一体”的核弹成功引爆。人们意识到它必将成为结束战争的制胜法宝。当它在日本广岛、长崎的上空炸开,全世界见识了它的威力,研发者们也终于明悉了这项创造引发的深远后果:人类与自然要为其付出惨痛的代价。

本书带领读者走入“曼哈顿计划”,回顾这项史无前例的科研任务,了解它背后的核物理机制,把握它对诸多领域的深远影响,以及它引发的前所未有的人类道德审视。

聆听父亲 豆瓣

作者:

张大春

文汇出版社

2023

- 10

如果你要问我“大时代”是什么意思,我就会用我父亲的话告诉你:“大时代就是把人当玩意儿操弄的一个东西。”

·

⭐文学顽童张大春回忆父亲的深情之作,莫言|阿城|侯孝贤|朱天文|毛尖 一致推荐

⭐一次次叛离和出逃后,我开始回家,开始聆听父亲

⭐用一部家史回答“我从哪里来”,思考“我从哪里去”

⭐聆听祖辈的历史,就是在另一个方向上延长自己的生命

⭐“我们看拳击比赛,认为直拳是高潮的时候,勾拳往往是略过。我想这本《聆听父亲》是直拳式的作品,它能够直接打到你的心脏上。”——阿城

·

九岁那年,父亲纵身跳进清澈见底的河水。

他未作多想,只是想要离开那个家。跳下去的刹那,他感受到一个还不懂得意思的词:自由。随着眼前的泡泡越来越多,他才想起来,自己根本不会游泳。

这是他第一次尝试逃离,但绝不是最后一次。

和他的父亲、他的父亲的父亲一样,我的父辈将在个人与时代的际遇下,一次次出走又一次次回家,和同时代许许多多的中国人一样,在抗拒某种牵引的过程中留下细腻繁琐的挣扎痕迹。

·

大胆地说,张大春可能是华文小说家里头装备全面、技法多变的高手——要什么有什么,而且样样精通。

——梁文道

台湾作家的文笔叙述语言,相对地更细致、更文雅,有更多的古文的修养。而这个年龄段的大陆作家,他们的特点会更生猛、更粗犷。根据叙述风格的不同,你会看到背后历史的痕迹。而张大春打破了这两种界限,在所谓文雅的、书面的叙述中,和所谓生活的、原汁原味的叙述当中自由的游走。一会儿说《诗经》,一会儿说饺子要牛肉大葱馅儿。

——李锐

我找了一个静悄悄的夜晚,黄道吉日似的,手边还放了一包纸巾,自觉凭自己的控制力做不到眼睫毛抖抖就能过昭关。我看得很认真,很投入,一直到东方鱼肚白,我沉浸在张大春的前世今生里,既希望做他的祖宗,又希望当他的儿子,当然最好能当张大春。

——毛尖

我辈中有谁像他玩小说完成那样?说什么牵挂,他玩都来不及,像个要航海到世界尽头寻找金羊毛的大男孩。但第一次,他如此之老实,甘心放弃他风系星座的聪明轻盈,有闻必录老实透了地向他未出世的儿子诉说自己的父亲,父亲的父亲。第一次他收起玩心不折不扣比谁都更像一位负责的父亲。第一次他不再操演他一向的主题——真实/虚构。第一次,他暴露了弱点。

——朱天文

·

⭐文学顽童张大春回忆父亲的深情之作,莫言|阿城|侯孝贤|朱天文|毛尖 一致推荐

⭐一次次叛离和出逃后,我开始回家,开始聆听父亲

⭐用一部家史回答“我从哪里来”,思考“我从哪里去”

⭐聆听祖辈的历史,就是在另一个方向上延长自己的生命

⭐“我们看拳击比赛,认为直拳是高潮的时候,勾拳往往是略过。我想这本《聆听父亲》是直拳式的作品,它能够直接打到你的心脏上。”——阿城

·

九岁那年,父亲纵身跳进清澈见底的河水。

他未作多想,只是想要离开那个家。跳下去的刹那,他感受到一个还不懂得意思的词:自由。随着眼前的泡泡越来越多,他才想起来,自己根本不会游泳。

这是他第一次尝试逃离,但绝不是最后一次。

和他的父亲、他的父亲的父亲一样,我的父辈将在个人与时代的际遇下,一次次出走又一次次回家,和同时代许许多多的中国人一样,在抗拒某种牵引的过程中留下细腻繁琐的挣扎痕迹。

·

大胆地说,张大春可能是华文小说家里头装备全面、技法多变的高手——要什么有什么,而且样样精通。

——梁文道

台湾作家的文笔叙述语言,相对地更细致、更文雅,有更多的古文的修养。而这个年龄段的大陆作家,他们的特点会更生猛、更粗犷。根据叙述风格的不同,你会看到背后历史的痕迹。而张大春打破了这两种界限,在所谓文雅的、书面的叙述中,和所谓生活的、原汁原味的叙述当中自由的游走。一会儿说《诗经》,一会儿说饺子要牛肉大葱馅儿。

——李锐

我找了一个静悄悄的夜晚,黄道吉日似的,手边还放了一包纸巾,自觉凭自己的控制力做不到眼睫毛抖抖就能过昭关。我看得很认真,很投入,一直到东方鱼肚白,我沉浸在张大春的前世今生里,既希望做他的祖宗,又希望当他的儿子,当然最好能当张大春。

——毛尖

我辈中有谁像他玩小说完成那样?说什么牵挂,他玩都来不及,像个要航海到世界尽头寻找金羊毛的大男孩。但第一次,他如此之老实,甘心放弃他风系星座的聪明轻盈,有闻必录老实透了地向他未出世的儿子诉说自己的父亲,父亲的父亲。第一次他收起玩心不折不扣比谁都更像一位负责的父亲。第一次他不再操演他一向的主题——真实/虚构。第一次,他暴露了弱点。

——朱天文

脏活 豆瓣

8.4 (10 个评分)

作者:

[美]埃亚勒·普雷斯

译者:

李立丰

广西师范大学出版社

2023

- 11

无权无势者做些脏活,有权有势者坐享其成。

维持社会运转的必要工作却遭忽视甚至唾骂。

我们假装看不见,但不平等已经到了最危险的时候。

-

【编辑推荐】

⭐当代社会残酷叙事,观察不平等的新维度,揭露打工人承受的道德成本

重新审视社会中不可或缺但道德存疑的职业:屠宰场劳工,监狱看守,石油钻井操作员……

这类工作因其暴力与伤害,被视为肮脏下作,使从事者蒙受污名、羞辱、精神创伤,但所谓“脏活”得到了社会公众的默许,为了保证良心清白,我们宁愿被蒙在鼓里。

这些隐形劳工是被遗忘的百分之一,承担了社会百分之百的肮脏工作。他们是结构性不平等的受害者,却被剥夺了无辜。

当工作不再享有尊严,贫穷意味着道德失格,无权无势力者出卖良心,有权有势者坐享其成。我们是否有退出的选择?

⭐风险社会中精英的傲慢,曝光资本、权力、技术的共谋,如何剥夺穷人仅剩的良心

在原油泄漏后,登上头条的是满身油污的鹈鹕,而非殒命的钻井员工。屠宰场安全生产丑闻曝光,食客们担心的是盘中肉,而非受虐的工人。非法抓取个人信息的程序员手握高薪,使“不作恶”成为空谈。

文明使暴力隐藏在社会生活幕后,站在道德高地的社会精英,用特权换取美德,用消费主义洗脱与恶行的共谋。

我们置身文明的国度,却成为野蛮的共犯。对远方的苦难洞若观火,对眼下的罪恶视而不见。

⭐新闻纪实的精彩之作,社会学者的温情书写,为每个被噤声和掩盖的打工人立传

深入美国腹地,探访高墙之下、地理与社会的边缘地带。奥威尔笔下的矿井工人,狄更斯所见的教养所囚犯,也在本书中重新现身。

作者以非虚构笔法与社会学视角,基于数年追踪采访,用详实数据和社会理论重新阐释了不平等的当代意涵。

-

【各界推荐】

新冠大流行暴露出我们对基础工人的依赖,而早在此之前,就有一群人做着我们或许不愿去想的工作。在这本深刻、敏锐、文笔优美的书中,埃亚勒·普雷斯探讨了从事这些工作的人的生活:监狱惩教官、无人机操纵员、屠宰场女工。《脏活》没有妄下评判,而是正视了一系列深刻而棘手的道德问题。它揭示了共谋的纽带,这些故事并非属于他人,我们每个人都牵涉其中。这是一本精辟、重要的书。

——帕特里克·拉登·基夫,《疼痛帝国》作者

在这本内容丰富、令人不安的书中,埃亚勒·普雷斯强调了我们要求最弱势的社会成员从事某些蒙受污名和道德伤害的工作。在公众视野之外,监狱看守、屠宰场工人和无人机操纵员干着社会中的“脏活”。这本书揭示了我们所有人是如何卷入我们外包给他人的肮脏工作,从而促使公众反思工作中的不平等。

——迈克尔·桑德尔,《精英的傲慢》作者

令人不安和必要……《脏活》几乎每一页都向我们展示了丑恶,但作者仍然希望我们抛开愤世嫉俗和悲观主义,和他一起寻找加强我们之间道德纽带的方法。

——《纽约时报书评》

并不是玫瑰色的眼镜阻碍了对真实情况的清晰认识;正是精英傲慢的金框眼镜,蒙蔽了特权阶层,让他们对人群中的底层视而不见。

——《美国学人》

-

【内容简介】

为什么有些职业既不道德又不体面,还有人抢着做?当工作不再享有尊严,我们是否有退出的选择?在这本讲述职业与不平等的非虚构著作中,作者援引了“脏活”的概念,即社会中不可或缺但被视为肮脏、下作的工作,如屠宰场的移民劳工。这些人无权无势、朝不保夕,还会遭受羞辱与良心谴责。而公众宁愿被蒙在鼓里。本书描述了“看不见的工作”背后,资本如何与权力、技术共谋,塑造了不平等的权力结构,揭示了工作中隐藏道德成本的真相。

维持社会运转的必要工作却遭忽视甚至唾骂。

我们假装看不见,但不平等已经到了最危险的时候。

-

【编辑推荐】

⭐当代社会残酷叙事,观察不平等的新维度,揭露打工人承受的道德成本

重新审视社会中不可或缺但道德存疑的职业:屠宰场劳工,监狱看守,石油钻井操作员……

这类工作因其暴力与伤害,被视为肮脏下作,使从事者蒙受污名、羞辱、精神创伤,但所谓“脏活”得到了社会公众的默许,为了保证良心清白,我们宁愿被蒙在鼓里。

这些隐形劳工是被遗忘的百分之一,承担了社会百分之百的肮脏工作。他们是结构性不平等的受害者,却被剥夺了无辜。

当工作不再享有尊严,贫穷意味着道德失格,无权无势力者出卖良心,有权有势者坐享其成。我们是否有退出的选择?

⭐风险社会中精英的傲慢,曝光资本、权力、技术的共谋,如何剥夺穷人仅剩的良心

在原油泄漏后,登上头条的是满身油污的鹈鹕,而非殒命的钻井员工。屠宰场安全生产丑闻曝光,食客们担心的是盘中肉,而非受虐的工人。非法抓取个人信息的程序员手握高薪,使“不作恶”成为空谈。

文明使暴力隐藏在社会生活幕后,站在道德高地的社会精英,用特权换取美德,用消费主义洗脱与恶行的共谋。

我们置身文明的国度,却成为野蛮的共犯。对远方的苦难洞若观火,对眼下的罪恶视而不见。

⭐新闻纪实的精彩之作,社会学者的温情书写,为每个被噤声和掩盖的打工人立传

深入美国腹地,探访高墙之下、地理与社会的边缘地带。奥威尔笔下的矿井工人,狄更斯所见的教养所囚犯,也在本书中重新现身。

作者以非虚构笔法与社会学视角,基于数年追踪采访,用详实数据和社会理论重新阐释了不平等的当代意涵。

-

【各界推荐】

新冠大流行暴露出我们对基础工人的依赖,而早在此之前,就有一群人做着我们或许不愿去想的工作。在这本深刻、敏锐、文笔优美的书中,埃亚勒·普雷斯探讨了从事这些工作的人的生活:监狱惩教官、无人机操纵员、屠宰场女工。《脏活》没有妄下评判,而是正视了一系列深刻而棘手的道德问题。它揭示了共谋的纽带,这些故事并非属于他人,我们每个人都牵涉其中。这是一本精辟、重要的书。

——帕特里克·拉登·基夫,《疼痛帝国》作者

在这本内容丰富、令人不安的书中,埃亚勒·普雷斯强调了我们要求最弱势的社会成员从事某些蒙受污名和道德伤害的工作。在公众视野之外,监狱看守、屠宰场工人和无人机操纵员干着社会中的“脏活”。这本书揭示了我们所有人是如何卷入我们外包给他人的肮脏工作,从而促使公众反思工作中的不平等。

——迈克尔·桑德尔,《精英的傲慢》作者

令人不安和必要……《脏活》几乎每一页都向我们展示了丑恶,但作者仍然希望我们抛开愤世嫉俗和悲观主义,和他一起寻找加强我们之间道德纽带的方法。

——《纽约时报书评》

并不是玫瑰色的眼镜阻碍了对真实情况的清晰认识;正是精英傲慢的金框眼镜,蒙蔽了特权阶层,让他们对人群中的底层视而不见。

——《美国学人》

-

【内容简介】

为什么有些职业既不道德又不体面,还有人抢着做?当工作不再享有尊严,我们是否有退出的选择?在这本讲述职业与不平等的非虚构著作中,作者援引了“脏活”的概念,即社会中不可或缺但被视为肮脏、下作的工作,如屠宰场的移民劳工。这些人无权无势、朝不保夕,还会遭受羞辱与良心谴责。而公众宁愿被蒙在鼓里。本书描述了“看不见的工作”背后,资本如何与权力、技术共谋,塑造了不平等的权力结构,揭示了工作中隐藏道德成本的真相。

错位的复仇 豆瓣

作者:

刘勃

新星出版社

2023

- 9

本书是刘勃“拆装《史记》”系列第一本。这是刘勃继“青春中国史”后又一力作,巧妙拆解《史记》的原有文本,通过考证、比勘、推理、猜想,将其拼装成另外一种故事结构,试图在宏大叙事和真实历史之间,寻找属于个体生命的鲜活故事。

从战国时代开始,许多人把自己的复仇梦想寄托到伍子胥身上,“伍子胥”慢慢竟有了些复仇之神的意味。在《错位的复仇:伍子胥传奇》中,刘勃通过史料比勘,将伍子胥复仇的前因背景、过程布局、后果影响细细道来,既精准刻画出春秋末期的纷乱现实,也重塑了一个血肉丰满、充满错位的复仇故事:

伍子胥投奔吴国是为了向楚平王报仇,但反而是楚平王之死让他在吴国的内斗中立稳了脚跟;他帮助吴国变得强大,但吴王的行为他已无力干涉,只能眼睁睁看着楚国百姓被野蛮摧残。至于鞭尸的情节,也许更多来自后人的虚构……

从战国时代开始,许多人把自己的复仇梦想寄托到伍子胥身上,“伍子胥”慢慢竟有了些复仇之神的意味。在《错位的复仇:伍子胥传奇》中,刘勃通过史料比勘,将伍子胥复仇的前因背景、过程布局、后果影响细细道来,既精准刻画出春秋末期的纷乱现实,也重塑了一个血肉丰满、充满错位的复仇故事:

伍子胥投奔吴国是为了向楚平王报仇,但反而是楚平王之死让他在吴国的内斗中立稳了脚跟;他帮助吴国变得强大,但吴王的行为他已无力干涉,只能眼睁睁看着楚国百姓被野蛮摧残。至于鞭尸的情节,也许更多来自后人的虚构……

我该走了吗 豆瓣 Goodreads

Must I Go

6.4 (16 个评分)

作者:

[美] 李翊云

译者:

张芸

上海译文出版社

2023

- 11

海外华人作家李翊云首部中文版小说

以极大的坦率和洞察力

驾驭了悲痛和坚韧、失落和重生的两极

……

我不认为我曾抛下我的人物。我不重读我的书,但我记得这些人物,有时我似乎会在生活中遇到他们,在街角或地铁上。我曾经问过威廉·特雷弗这个问题。我告诉他,他笔下的人物常常在我读完故事的几个月甚至几年后还伴随着我。他说他也记得他们,而且有时为他们感到悲伤。我想这也是我的感受。

——李翊云

李翊云的任何一本新书都值得我们庆贺,而且现在我们比以往任何时候都更需要她那种清晰而富有同情心的视野。《我该走了吗》带我们进入李翊云熟悉而有力的情感领域。它精妙地探索了我们所爱的、失去的和哀悼的将如何塑造、恢复和重塑,让我们成为现在的自己。

——西格丽德·努涅斯

这部出色的小说审视了人经历过的生活、不断增加的丧失、感知的模糊性。李翊云将历史写得深刻、细腻、优雅,即使它是正在发生的历史。她是我最喜欢的作家之一,《我该走了吗》是一部非凡的作品。

——梅格·沃利策尔

……

莉利亚经历过三次婚姻,抚育五个子女长大,眼下正期盼着第十七个孙辈的降生。她一生都在帮助身边人认清自己,到了八十五岁,她开始为故人罗兰的日记着迷——年少时,他们曾有过一段露水情缘——她想看看,自己能为后辈留下些什么。

日记里巨细靡遗地记录了罗兰的情事。莉利亚不厌其烦,为每件事添加注脚。一段持续数十年的隐秘关系缓缓揭开,包括连罗兰本人都不知晓的女儿露西的存在。火焰般的激情,湮没一切的悲痛,人心在这两极之间往返,却又不得不寻找归宿与出口,继续巡航。李翊云在小说中给予了生命缭乱的礼赞,关于莉利亚,也关于来去我们生命中的每一个人。

以极大的坦率和洞察力

驾驭了悲痛和坚韧、失落和重生的两极

……

我不认为我曾抛下我的人物。我不重读我的书,但我记得这些人物,有时我似乎会在生活中遇到他们,在街角或地铁上。我曾经问过威廉·特雷弗这个问题。我告诉他,他笔下的人物常常在我读完故事的几个月甚至几年后还伴随着我。他说他也记得他们,而且有时为他们感到悲伤。我想这也是我的感受。

——李翊云

李翊云的任何一本新书都值得我们庆贺,而且现在我们比以往任何时候都更需要她那种清晰而富有同情心的视野。《我该走了吗》带我们进入李翊云熟悉而有力的情感领域。它精妙地探索了我们所爱的、失去的和哀悼的将如何塑造、恢复和重塑,让我们成为现在的自己。

——西格丽德·努涅斯

这部出色的小说审视了人经历过的生活、不断增加的丧失、感知的模糊性。李翊云将历史写得深刻、细腻、优雅,即使它是正在发生的历史。她是我最喜欢的作家之一,《我该走了吗》是一部非凡的作品。

——梅格·沃利策尔

……

莉利亚经历过三次婚姻,抚育五个子女长大,眼下正期盼着第十七个孙辈的降生。她一生都在帮助身边人认清自己,到了八十五岁,她开始为故人罗兰的日记着迷——年少时,他们曾有过一段露水情缘——她想看看,自己能为后辈留下些什么。

日记里巨细靡遗地记录了罗兰的情事。莉利亚不厌其烦,为每件事添加注脚。一段持续数十年的隐秘关系缓缓揭开,包括连罗兰本人都不知晓的女儿露西的存在。火焰般的激情,湮没一切的悲痛,人心在这两极之间往返,却又不得不寻找归宿与出口,继续巡航。李翊云在小说中给予了生命缭乱的礼赞,关于莉利亚,也关于来去我们生命中的每一个人。

The Worlds I See: Curiosity, Exploration, and Discovery at the Dawn of AI 豆瓣 Goodreads

8.1 (7 个评分)

作者:

Fei-Fei Li

Flatiron Books: A Moment of Lift Book

2023

- 11

The moving memoir of a scientist coming of age as an immigrant in America who finds her calling at the forefront of the AI revolution.<br /><br />Wired called Dr. Fei-Fei Li “one of a tiny group of scientists―a group perhaps small enough to fit around a kitchen table―who are responsible for AI’s recent remarkable advances.”<br /><br />Known to the world as the creator of ImageNet, a key catalyst of modern artificial intelligence, Dr. Li has spent more than two decades at the forefront of the field. But her career in science was improbable from the start. As immigrants, her family faced a difficult transition from China’s middle class to American poverty. And their lives were made all the harder as they struggled to care for her ailing mother, who was working tirelessly to help them all gain a foothold in their new land.<br /><br />Fei-Fei’s adolescent knack for physics endured, however, and positioned her to make a crucial contribution to the breakthrough we now call AI, placing her at the center of a global transformation. Over the last decades, her work has brought her face-to-face with the extraordinary possibilities―and the extraordinary dangers―of the technology she loves.<br /><br />The Worlds I See is a story of science in the first person, documenting one of the century’s defining moments from the inside. It provides a riveting story of a scientist at work and a thrillingly clear explanation of what artificial intelligence actually is―and how it came to be. Emotionally raw and intellectually uncompromising, this book is a testament not only to the passion required for even the most technical scholarship but also to the curiosity forever at its heart.

宮本百合子随筆集 / 女人味的昨天、今天和明天:宫本百合子随笔集 - 后浪(Post Wave)出品 Goodreads 豆瓣

宮本百合子随筆集

作者:

[日]宫本百合子

译者:

彭清

贵州人民出版社

2023

- 9

【亚洲女性主义先驱,近百年前坚决抵制男凝;“日本的波伏娃”,东亚版《第二性》;刨根问底“女人味”的前世今生,重走女性主义来时路;为古今东西被曲解、被规训的女人们正名】一针见血的珍贵建言,大力推动亚洲女性的思想变革。 《女人味的昨天、今天和明天:宫本百合子随笔集》属于后浪出品的“宫本百合子作品系列”。日本进步女作家宫本百合子经过婚姻的洗礼,有了深刻的女性觉醒,她一方面将人生经验写成《逃走的伸子》《小径分岔的庭院》,另一方面倡导男女平权、人人平等。在《历史的落穗——浅谈鸥外、漱石、荷风的女性观》《女性的历史——基于文学》《人类的婚姻——婚姻的道德》《衣服与女性的生活——为了谁》等文章中,透过对古今东西的文艺作品、社会发展背景的分析,深度审视女性地位的改变,竭声呼吁女性要走出家庭、投身社会,创造自己的未来。即使在二十一世纪的现在,这些观点仍然一语中的。 宫本百合子拒绝颓丧的热血一生就是一部日本近代女性抗争史。她推动妇女解放,鼓励农村妇女参与文学创作和社会运动,真正用一辈子去实践要成为什么样的人,而不仅是一个什么样的女人。 著 者:[日]宫本百合子 译 者:彭清 后浪(Post Wave)出品

封面之下 豆瓣

Under the Cover: The Creation, Production, and Reception of a Novel

作者:

克莱顿·柴尔德斯

译者:

张志强

/

王翡

华东师范大学出版社

2023

- 8

【内容简介】

2018年美国社会学学会文化社会学分会著作奖,

美国社会学会文化社会学分会玛丽•道格拉斯奖2018年度图书奖

一个故事成为一部小说,这个过程一定是多重的。在这本出版行业的田野观察中,作者克莱顿•柴尔德斯将带领读者深入幕后,追踪一本小说是如何通过这段旅程而改变的。在这段旅程中,柴尔德斯呈现了书之生命的方方面面,包括作家的创作过程,文学代理人的角色,编辑怎样决定出版哪些书,出版商如何建立名单,如何销售、存储和宣传图书,以及作家如何选择下一个主题,等等。柴尔德斯也关注书籍是如何被选上摆在书店前台的,为什么评论人和读者能从同一部小说中读出不同的含义,以及全国各地的读书会如何理解一部小说及其对他们的意义。

【名家推荐】

名家推荐

太棒了。柴尔德斯将通常分离的研究领域结合在一起,从构思到消费,追踪一部艺术作品——小说《贾勒茨维尔》——的生涯。这部作品是对文化社会学的重大贡献。

——保罗·J.迪马乔,“普林斯顿文化社会学研究”系列丛书主编

创新的想象、精美的细节、详尽的解释 ——《封面之下》向好奇的读者讲述了一个他们所能找到的关于当代小说起源和最终命运的完整故事。

——霍华德·S.贝克尔,《艺术界》作者

《封面之下》精心使用了一个三幕式结构,来揭示细节甚至是扣人心弦的情节 ——你可能会在一部真正的小说中找到,所有这些都基于对很多作家、代理人、编辑、出版商、 书商、读者的深刻观察以及柴尔德斯的其他研究……这是一个世界和世界之间相互作用的有趣故事。

——梅根·玛兹,《泰晤士报文学增刊》

本书以磅礴的爱意、精准性以及对每一个细节的关注而写就,它极其清晰地阐述了一本书诞生的每一步,令人着迷,非常有趣。这本书从头到尾都很耐人寻味,令人一刻也不忍释卷。

——安娜·玛丽亚·波里道莉,作家

2018年美国社会学学会文化社会学分会著作奖,

美国社会学会文化社会学分会玛丽•道格拉斯奖2018年度图书奖

一个故事成为一部小说,这个过程一定是多重的。在这本出版行业的田野观察中,作者克莱顿•柴尔德斯将带领读者深入幕后,追踪一本小说是如何通过这段旅程而改变的。在这段旅程中,柴尔德斯呈现了书之生命的方方面面,包括作家的创作过程,文学代理人的角色,编辑怎样决定出版哪些书,出版商如何建立名单,如何销售、存储和宣传图书,以及作家如何选择下一个主题,等等。柴尔德斯也关注书籍是如何被选上摆在书店前台的,为什么评论人和读者能从同一部小说中读出不同的含义,以及全国各地的读书会如何理解一部小说及其对他们的意义。

【名家推荐】

名家推荐

太棒了。柴尔德斯将通常分离的研究领域结合在一起,从构思到消费,追踪一部艺术作品——小说《贾勒茨维尔》——的生涯。这部作品是对文化社会学的重大贡献。

——保罗·J.迪马乔,“普林斯顿文化社会学研究”系列丛书主编

创新的想象、精美的细节、详尽的解释 ——《封面之下》向好奇的读者讲述了一个他们所能找到的关于当代小说起源和最终命运的完整故事。

——霍华德·S.贝克尔,《艺术界》作者

《封面之下》精心使用了一个三幕式结构,来揭示细节甚至是扣人心弦的情节 ——你可能会在一部真正的小说中找到,所有这些都基于对很多作家、代理人、编辑、出版商、 书商、读者的深刻观察以及柴尔德斯的其他研究……这是一个世界和世界之间相互作用的有趣故事。

——梅根·玛兹,《泰晤士报文学增刊》

本书以磅礴的爱意、精准性以及对每一个细节的关注而写就,它极其清晰地阐述了一本书诞生的每一步,令人着迷,非常有趣。这本书从头到尾都很耐人寻味,令人一刻也不忍释卷。

——安娜·玛丽亚·波里道莉,作家

要命的地方 豆瓣

作者:

赵晓力

生活·读书·新知三联书店

2023

- 11

八篇文本细读,八个“要命的地方”,它们是:女性对普遍的生育权的维护(《秋菊打官司)/女性被驱赶出伦理秩序(鲁迅《祝福》)/改嫁的伦理之冤(古名家本《窦娥冤》)/父母之不我爱(舜“窃负而逃”解)/自戕以绝宗,彻底拒绝为父(鲁迅《孤独者》)/作父亲的儿子还是上帝的儿子(笛福《鲁滨逊漂流记》)/弑父以成年(加缪《局外人》)/无父之子的羞耻(卡夫卡《审判》)。三篇关注女性问题,五篇关注父亲问题,选择的文本倾向本土化,关注的问题无疑是中国化的,理论原创程度非常高;最后的附录《女儿也是传后人》,是对这两大主题的综合性回应。整体而言,是很有三联味道的法学书籍。

苏力在序中虽言“这是中国法律与文学研究的一次重大拓展”,但它并非读者一眼望去的“法律与文学”之义,更不是美国法律与文学影响的结果。作者尝试在一些根本性的人类生存处境中呈现法律问题,在由文学文本构建的具体语境,以及构建这些文本的历史语境中冷静地考察中西方伦理问题,它们本质上都是年轻人的人生大问题。

--

八篇文本细读,八个“要命的地方”,法学领域中坚学者赵晓力新作。本书尝试在一些根本性的人类生存处境中呈现法律问题,通过对《祝福》《窦娥冤》《鲁宾逊漂流记》《局外人》等经典叙事文本的精读与推究,带领读者整体地理解家庭、生育和与之相伴的法律问题的复杂、持久,深描并重现了人所处的具体文化世界和意义世界。

苏力在序中虽言“这是中国法律与文学研究的一次重大拓展”,但它并非读者一眼望去的“法律与文学”之义,更不是美国法律与文学影响的结果。作者尝试在一些根本性的人类生存处境中呈现法律问题,在由文学文本构建的具体语境,以及构建这些文本的历史语境中冷静地考察中西方伦理问题,它们本质上都是年轻人的人生大问题。

--

八篇文本细读,八个“要命的地方”,法学领域中坚学者赵晓力新作。本书尝试在一些根本性的人类生存处境中呈现法律问题,通过对《祝福》《窦娥冤》《鲁宾逊漂流记》《局外人》等经典叙事文本的精读与推究,带领读者整体地理解家庭、生育和与之相伴的法律问题的复杂、持久,深描并重现了人所处的具体文化世界和意义世界。