离线·副本 豆瓣

作者:

李婷 主编

电子工业出版社

2021

- 9

我们对独一无二的东西感到崇敬,然后我们会复制它。——希列尔·施瓦茨,历史学者

💾 内容简介

我们生活在一个副本泛滥的时代。

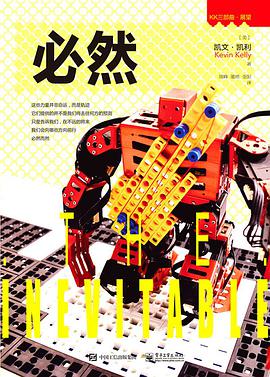

影子是身体的副本,摄影是风景的副本,乐高是世界的副本,溜冰场是冬日湖面的副本,译本是原文的副本,虚拟现实是真实世界的副本……副本无处不在,复制就 是生活。

观看一个“副本”,意味着同时观看副本背后的“正本”及它们之间的关系。由此,我们在纷繁的世界获得一条线索,关注事物的本质、传承和联结。

本期《离线》会对“副本”概念做一次整理。通过理解副本与正本的关系,重新归纳万事万物,并思考核心的问题——什么是真正的创造?

专题部分设定了一个分类体系,离线和作者们一起讨论了不同历史时期、多种维度下副本的状态和本质。三种品类逐层递进:

“复制品”是无限接近1∶1复刻。——REPLICATE

“仿制品”是有差异的复制,衍生出新的特性。——DERIVE

“独立品”只保留了正本的某些显性/隐性特性,但这个连接不会消失。——BREAK AWAY

三个专栏全都团结在副本周围。

“工具”由随身听四十年来的发展讲述千禧一代的“边走边听”文化,以及音乐比特化、私有化的历程。

“对话”栏目采访了戛纳短片金棕榈奖获奖导演,呈现电影拍摄背后的思考方式。

“写作”的主题是游戏,由《不在场》播客主理人重轻拆解游戏副本的技术逻辑与精神内核。

💾 编辑推荐

◎ 全彩印刷,图文并茂。11篇长文,203幅插图,多领域专业作者深度拆解“副本”概念。

◎ 随书附赠“副本全宇宙”限量海报。3大分类,36格原创插画,一次读懂副本世界。

◎ 延伸阅读也精彩,由离线编辑部呈现29个“副本展品”,带来意想不到的发现妙趣。

◎ 乐高、星球大战、今 敏、City Pop、Walkman、魔兽世界……在怀旧与共鸣之外,解锁新的入坑点。

💾 内容简介

我们生活在一个副本泛滥的时代。

影子是身体的副本,摄影是风景的副本,乐高是世界的副本,溜冰场是冬日湖面的副本,译本是原文的副本,虚拟现实是真实世界的副本……副本无处不在,复制就 是生活。

观看一个“副本”,意味着同时观看副本背后的“正本”及它们之间的关系。由此,我们在纷繁的世界获得一条线索,关注事物的本质、传承和联结。

本期《离线》会对“副本”概念做一次整理。通过理解副本与正本的关系,重新归纳万事万物,并思考核心的问题——什么是真正的创造?

专题部分设定了一个分类体系,离线和作者们一起讨论了不同历史时期、多种维度下副本的状态和本质。三种品类逐层递进:

“复制品”是无限接近1∶1复刻。——REPLICATE

“仿制品”是有差异的复制,衍生出新的特性。——DERIVE

“独立品”只保留了正本的某些显性/隐性特性,但这个连接不会消失。——BREAK AWAY

三个专栏全都团结在副本周围。

“工具”由随身听四十年来的发展讲述千禧一代的“边走边听”文化,以及音乐比特化、私有化的历程。

“对话”栏目采访了戛纳短片金棕榈奖获奖导演,呈现电影拍摄背后的思考方式。

“写作”的主题是游戏,由《不在场》播客主理人重轻拆解游戏副本的技术逻辑与精神内核。

💾 编辑推荐

◎ 全彩印刷,图文并茂。11篇长文,203幅插图,多领域专业作者深度拆解“副本”概念。

◎ 随书附赠“副本全宇宙”限量海报。3大分类,36格原创插画,一次读懂副本世界。

◎ 延伸阅读也精彩,由离线编辑部呈现29个“副本展品”,带来意想不到的发现妙趣。

◎ 乐高、星球大战、今 敏、City Pop、Walkman、魔兽世界……在怀旧与共鸣之外,解锁新的入坑点。