捷克

被背叛的遗嘱 豆瓣

8.4 (39 个评分)

作者:

米兰・昆德拉

/

米兰・昆德拉

译者:

余中先

上海译文出版社

2003

- 2

依我看来,伟大的作品只能诞生于他们所属艺术的历史中,同时参与这个历史。只有在历史中,人们才能抓住什么是新的,什么是重复的,什么是发明,什么是模仿。换言之,只有在历史中,一部作品才能作为人们得以甄别并珍重的价值而存在。对于艺术来说,我认为没有什么比坠落在它的历史之外更可怕的了,因为它必定是坠落在再也发现不了美学价值的混沌之中。

对我来说,成为小说家不仅仅是在实践某种“文学体裁”;这也是一种态度,一种睿智,一种立场;一种排除了任何同化与某种政治、某种宗教、某种意以形态、某种伦理道德、某个集体的立场;一种有意识的、固执的、狂怒的不同化,不是作为逃逸或被动,而是作为抵抗、反叛、挑战。

对我来说,成为小说家不仅仅是在实践某种“文学体裁”;这也是一种态度,一种睿智,一种立场;一种排除了任何同化与某种政治、某种宗教、某种意以形态、某种伦理道德、某个集体的立场;一种有意识的、固执的、狂怒的不同化,不是作为逃逸或被动,而是作为抵抗、反叛、挑战。

笑忘录 豆瓣

8.3 (69 个评分)

作者:

[捷克] 米兰·昆德拉

译者:

王东亮

上海译文出版社

2004

- 1

《笑忘录》1979年在法国出版,获法国文学奖项“梅第奇大奖”。这是一部关于笑与忘、关于布拉格、关于布拉格、也关于天使们的小说。作品以1968年苏联军队入侵捷克斯洛伐克为时代背景,描写了捷克不同阶层知识分子的多舛命运。书中不同的章节一个接着一个,如同旅行的几个不同阶段,朝向某个主旋律的内在,朝向某种独一无二情境的内在,而旅行的意涵已迷失在广袤无垠的内在世界,欲辩却已忘言。作者在故事叙述当中,探讨了人生中间记忆和遗忘的哲学关系;记忆,人们希望保持或者忘却的内容,如同附带欢娱和讽刺的笑一样,是交相辉映的永恒主题。是米兰·昆德拉奠定大师地位的关键代表作。

在这部批评界奉为具有超现实主义风格的现代派小说杰作中,昆德拉试图打通小说、哲学和政治议论以及自传之间的隔膜关系,籍以用罕见的政治正确的角度,探讨人生、音乐、性、哲学、文学和政治等重大话题,用笔诙谐独到,常常使阅读者在沉重的阅读中邂逅绝妙的幽默趣事,以致忍俊不禁。

小说在法国出版后引起西方舆论界高度关注,获得当年法国最佳外国文学奖。但是,它也给作者带来了意想不到的灾难——当时的捷克政府以此书在法国的非法出版为由,剥夺了昆德拉德捷克国籍。不过,这也从另一方面成就了昆德拉,使其成为国际驰名的小说家。

在这部批评界奉为具有超现实主义风格的现代派小说杰作中,昆德拉试图打通小说、哲学和政治议论以及自传之间的隔膜关系,籍以用罕见的政治正确的角度,探讨人生、音乐、性、哲学、文学和政治等重大话题,用笔诙谐独到,常常使阅读者在沉重的阅读中邂逅绝妙的幽默趣事,以致忍俊不禁。

小说在法国出版后引起西方舆论界高度关注,获得当年法国最佳外国文学奖。但是,它也给作者带来了意想不到的灾难——当时的捷克政府以此书在法国的非法出版为由,剥夺了昆德拉德捷克国籍。不过,这也从另一方面成就了昆德拉,使其成为国际驰名的小说家。

慢 豆瓣 Goodreads

7.8 (61 个评分)

作者:

[捷克] 米兰·昆德拉

译者:

马振骋

上海译文出版社

2003

- 3

速度是出神的形式,这是技术革命送给人的礼物。跑步的人跟摩托车手相反,身上总有自己存在,总是不得不想到脚上水泡和喘气;当他跑步时,他感到自己的体重、年纪,就比任何时候都意识到自身与岁月。当人把速度性能托付给一台机器时,一切都变了:从这时候起,身体已置之度外,交给了一种无形的、非物质化的速度,纯粹的速度,实实在在的速度,令人出神的速度。

慢的乐趣怎么失传了呢?啊,古时候闲荡的人到哪儿去啦?民歌小调中的游手好闲的英雄,这些漫游各地磨坊,在露天过夜的流浪汉,都到哪儿去啦?他们随着乡间小道、草原、林间空地和大自然一起消失了吗?捷克有一句谚语用来比喻他们甜蜜的悠闲生活:他们凝望仁慈上帝的窗户。凝望仁慈上帝窗户的人是不会厌倦的;他幸福。在我们的世界里,悠闲蜕化成无所事事,这则是另一码事了。无所事事的人是失落的人,他厌倦,永远在寻找他所缺少的行动。

这是米兰·昆德拉移民法国后,用法文所写的第一部小说。相较于《生命之中不能承受之轻》和《不朽》所探讨的沉重话题,《慢》的主题看上去令人惊奇:显然是昆德拉所有作品当中,主题最为轻松的小说。作者自己曾说:“作品没有任何一个严肃的词。”作者通过旅途中的驾驶事件,论及了速度、时间以及记忆、历史、遗忘等主題;以城堡为场景,穿插了美丽的爱情故事,并交织着当代与18世纪两个时空……

慢的乐趣怎么失传了呢?啊,古时候闲荡的人到哪儿去啦?民歌小调中的游手好闲的英雄,这些漫游各地磨坊,在露天过夜的流浪汉,都到哪儿去啦?他们随着乡间小道、草原、林间空地和大自然一起消失了吗?捷克有一句谚语用来比喻他们甜蜜的悠闲生活:他们凝望仁慈上帝的窗户。凝望仁慈上帝窗户的人是不会厌倦的;他幸福。在我们的世界里,悠闲蜕化成无所事事,这则是另一码事了。无所事事的人是失落的人,他厌倦,永远在寻找他所缺少的行动。

这是米兰·昆德拉移民法国后,用法文所写的第一部小说。相较于《生命之中不能承受之轻》和《不朽》所探讨的沉重话题,《慢》的主题看上去令人惊奇:显然是昆德拉所有作品当中,主题最为轻松的小说。作者自己曾说:“作品没有任何一个严肃的词。”作者通过旅途中的驾驶事件,论及了速度、时间以及记忆、历史、遗忘等主題;以城堡为场景,穿插了美丽的爱情故事,并交织着当代与18世纪两个时空……

雅克和他的主人 豆瓣

8.1 (20 个评分)

作者:

[捷克] 米兰·昆德拉

译者:

郭宏安

上海译文出版社

2003

- 2

《雅克和他的主人》是昆德拉颇有影响的戏剧代表作,剧本完成于1971年,先后在捷克斯洛伐克、法国、美国和澳大利亚等地搬上舞台,被公认为当代戏剧杰作之一。

《雅克和他的主人》这部剧作改编自法国启蒙思想家狄德罗的小说《宿命论者雅克》。故事从雅克和他的主人的漫游经历开始,主仆二人在途中不但对当时社会的流行话题,从宗教、阶级到男女关系、道德伦理,不断加以反思和辩论,而且以调笑的口吻讲述了各种各样的趣事。这些应接不暇的主题、层出不穷的插曲,以及大量涌现的离题发挥,使整个剧本情节错综复杂,也构成了阅读剧本的最大乐趣。

《雅克和他的主人》这部剧作改编自法国启蒙思想家狄德罗的小说《宿命论者雅克》。故事从雅克和他的主人的漫游经历开始,主仆二人在途中不但对当时社会的流行话题,从宗教、阶级到男女关系、道德伦理,不断加以反思和辩论,而且以调笑的口吻讲述了各种各样的趣事。这些应接不暇的主题、层出不穷的插曲,以及大量涌现的离题发挥,使整个剧本情节错综复杂,也构成了阅读剧本的最大乐趣。

无知 豆瓣

L'ignorance

7.9 (45 个评分)

作者:

[捷克] 米兰·昆德拉

译者:

许钧

上海译文出版社

2004

- 8

《无知》是被法国读书界称为“遗忘三部曲”的最后一本(前两本分别是《缓慢》和《身份》)。米兰·昆德拉早期作品的主题往往离不开政治和性这两个主题,但在后期,他的作品中关于政治的题材渐渐淡化而哲思的倾向更为明显。《无知》述说流亡西方的捷克人回乡寻根,却在现实巨大的落差中经历迷惘、失望及寻找自我的过程。

人们不断地批评那些歪曲、重写、伪造自己的过去,或是扩大某一事件的重要性而不提另一事件的人;这样的批评是公正的(它们不可能不公正),但如果在此之前不做一项更基本的批评,也就是对人的记忆本身的批评,它们就是具备重要性,因为人的记忆,可怜的记忆,真的能做些什么呢?它只能留住过去可怜的一小部分,没人知道为什么留住的恰恰是这一部分,而不是另一部分,这一选择,在我们每个人身上,都在神秘地进行,超越我们的意志和我们的兴趣。我们将无法理解人的生命,如果我们竭力排除下面这一最为明显的道理:事实存在时的原来模样已不复存在;它的还原是不可能的。

人们不断地批评那些歪曲、重写、伪造自己的过去,或是扩大某一事件的重要性而不提另一事件的人;这样的批评是公正的(它们不可能不公正),但如果在此之前不做一项更基本的批评,也就是对人的记忆本身的批评,它们就是具备重要性,因为人的记忆,可怜的记忆,真的能做些什么呢?它只能留住过去可怜的一小部分,没人知道为什么留住的恰恰是这一部分,而不是另一部分,这一选择,在我们每个人身上,都在神秘地进行,超越我们的意志和我们的兴趣。我们将无法理解人的生命,如果我们竭力排除下面这一最为明显的道理:事实存在时的原来模样已不复存在;它的还原是不可能的。

好笑的爱 豆瓣

8.1 (51 个评分)

作者:

米兰・昆德拉

译者:

余中先

/

郭昌京

上海译文出版社

2004

- 1

谁都笑不出来 “再给我倒一杯斯利沃维什。”克拉拉冲我说,我也不反对。我们为开酒瓶找了一个再普通不过的借口,不过,理由十足:我有一篇很长的论文发在一本艺术史杂志上,那天,我刚刚收到了相当丰厚的一笔稿费。 要说呢,我的论文实在是费了一番周折才得以发表的。我早先写的东西招来了不少争议和批评。所以,老派而又审慎的《造型艺术思维》杂志回绝了这篇文章,我只得把它转投给另一家对手杂志。尽管它的名气实在不太大,但它的编辑比较年轻,顾忌也比较少。 邮递员把汇款单送到学校,还捎带来一封信。一封无关紧要的信,上午,我由于陶醉于新赢得的声誉,只是匆匆地浏览了一遍。但是,等到回家后,夜深人静之际,酒也喝得差不多了,为了逗乐子,我从写字台上拿起那封信,冲克拉拉念道: “亲爱的同志――假如您允许的话,我愿使用这样的称呼――亲爱的同行――敬请您原谅一个您素昧平生的人冒昧地给您写信。我找您不为别的,只求您能读一读随信奉上的拙文。我并不认识您,但我很尊敬您,因为您在我眼中并非平凡之人,您的观点,您的推理,您的结论,始终以令人惊奇的方式,证实我本人研究的结果……”接着,就是对我名誉的一番盛情赞美,临了还有一个要求:请我无论如何也要为他的文章写一份阅读报告,推荐给《造型艺术思维》杂志,半年来那家杂志始终拒绝他的文章,并把它贬了一通。他们对他说,我的意见将是决定性的,于是,我从此就成了他惟一的希望,成了他在漆黑的深夜中惟一的一道微光。 我和克拉拉,我们就这一位扎图莱茨基先生开着各种各样的玩笑,这个崇高的姓氏刺激了我们;当然,我们的玩笑都是真诚的,因为他写给我的赞美辞令我慷慨大方,尤其当我手中还握着一瓶美味的斯利沃维什酒时。……

玩笑 豆瓣 Goodreads

Žert

8.8 (66 个评分)

作者:

[捷克] 米兰·昆德拉

译者:

蔡若明

上海译文出版社

2003

- 6

“我也同样清楚,一旦越过那条界线,我就不再晚了,我会变成另外一个人,一个不知什么样的人。这种可怕的变化使我担战心惊,所以我一直在强烈的失落感中拼命寻求爱情。这种爱情,应该让我能继续生活在往昔与今日一致的爱情憧憬、爱情理想之中,因为我不愿意把我的生活从中间分割,我要它自始至终贯穿如一。

个人历史除了它本身的发生之外,也还告示什么吗?尽管我抱着怀疑,但我仍然残留着一丝非理性的迷信,例如坚信落在我身上的一切事件总有它的含义,它表明某个东西;还有生活通过它本身的历史,在向我们说话,给我们渐次揭示某个秘密,它就像一幅字谜画让你去猜,我们所经历过的各种历史同时组成一部生活的神话,而这一部神话中就藏着解开奥秘和真理的钥匙。这是幻觉吗?可是甚至是真实可信的,但我无法抑制想要持续不断地解开我自己生活之谜的愿望。”

---摘自本书

--------------------------------

作者介绍:米兰·昆德拉(1929~ )

捷克小说家,生于捷克布尔诺市。父亲为钢琴家、音乐艺术学院的教授。生长于一个小国在他看来实在是一种优势,因为身处小国,“要么做一个可怜的、眼光狭窄的人”,要么成为一个广闻博识的“世界性的人”。童年时代,他便学过作曲,受过良好的音乐熏陶和教育。少年时代,开始广泛阅读世界文艺名著。青年时代,写过诗和剧本,画过画,搞过音乐并从事过电影教学。总之,用他自己的话说,“我曾在艺术领域里四处摸索,试图找到我的方向。”50年代初,他作为诗人登上文坛,出版过《人,一

座广阔的花园》(1953)、《独白》(1957)以及《最后一个五月》等诗集。但诗歌创作显然不是他的长远追求。最后,当他在30岁左右写出第一个短篇小说后,他确信找到了自己的方向,从此走上了小说创作之路。

1967年,他的第一部长篇小说《玩笑》在捷克出版,获得巨大成功,连出三版,印数惊人,每次都在几天内售罄。作者在捷克当代文坛上的重要地位从此确定。但好景不长。1968年,苏联入侵捷克后,《玩笑》被列为禁书。昆德拉失去了在电影学院的职务。他的文学创作难以进行。在此情形下,他携妻子于1975年离开捷克,来到法国。

移居法国后,他很快便成为法国读者最喜爱的外国作家之一。他的绝大多数作品,如《笑忘录》(1978)、《不能承受的存在之轻》(1984)、《不朽》(1990)等等都是首先在法国走红,然后才引起世界文坛的瞩目。他曾多次获得国际文学奖,并多次被提名为诺贝尔文学奖的候选人。

除小说外,昆德拉还出版过三本论述小说艺术的文集,其中《小说的艺术》(1986)以及《被叛卖的遗嘱》(1993)在世界各地流传甚广。

昆德拉善于以反讽手法,用幽默的语调描绘人类境况。他的作品表面轻松,实质沉重;表面随意,实质精致;表面通俗,实质深邃而又机智,充满了人生智慧。正因如此,在世界许多国家,一次又一次地掀起了“昆德拉热”。

昆德拉原先一直用捷克语进行创作。但近年来,他开始尝试用法语写作,已出版了《缓慢》(1995)和《身份》(1997)两部小说。

个人历史除了它本身的发生之外,也还告示什么吗?尽管我抱着怀疑,但我仍然残留着一丝非理性的迷信,例如坚信落在我身上的一切事件总有它的含义,它表明某个东西;还有生活通过它本身的历史,在向我们说话,给我们渐次揭示某个秘密,它就像一幅字谜画让你去猜,我们所经历过的各种历史同时组成一部生活的神话,而这一部神话中就藏着解开奥秘和真理的钥匙。这是幻觉吗?可是甚至是真实可信的,但我无法抑制想要持续不断地解开我自己生活之谜的愿望。”

---摘自本书

--------------------------------

作者介绍:米兰·昆德拉(1929~ )

捷克小说家,生于捷克布尔诺市。父亲为钢琴家、音乐艺术学院的教授。生长于一个小国在他看来实在是一种优势,因为身处小国,“要么做一个可怜的、眼光狭窄的人”,要么成为一个广闻博识的“世界性的人”。童年时代,他便学过作曲,受过良好的音乐熏陶和教育。少年时代,开始广泛阅读世界文艺名著。青年时代,写过诗和剧本,画过画,搞过音乐并从事过电影教学。总之,用他自己的话说,“我曾在艺术领域里四处摸索,试图找到我的方向。”50年代初,他作为诗人登上文坛,出版过《人,一

座广阔的花园》(1953)、《独白》(1957)以及《最后一个五月》等诗集。但诗歌创作显然不是他的长远追求。最后,当他在30岁左右写出第一个短篇小说后,他确信找到了自己的方向,从此走上了小说创作之路。

1967年,他的第一部长篇小说《玩笑》在捷克出版,获得巨大成功,连出三版,印数惊人,每次都在几天内售罄。作者在捷克当代文坛上的重要地位从此确定。但好景不长。1968年,苏联入侵捷克后,《玩笑》被列为禁书。昆德拉失去了在电影学院的职务。他的文学创作难以进行。在此情形下,他携妻子于1975年离开捷克,来到法国。

移居法国后,他很快便成为法国读者最喜爱的外国作家之一。他的绝大多数作品,如《笑忘录》(1978)、《不能承受的存在之轻》(1984)、《不朽》(1990)等等都是首先在法国走红,然后才引起世界文坛的瞩目。他曾多次获得国际文学奖,并多次被提名为诺贝尔文学奖的候选人。

除小说外,昆德拉还出版过三本论述小说艺术的文集,其中《小说的艺术》(1986)以及《被叛卖的遗嘱》(1993)在世界各地流传甚广。

昆德拉善于以反讽手法,用幽默的语调描绘人类境况。他的作品表面轻松,实质沉重;表面随意,实质精致;表面通俗,实质深邃而又机智,充满了人生智慧。正因如此,在世界许多国家,一次又一次地掀起了“昆德拉热”。

昆德拉原先一直用捷克语进行创作。但近年来,他开始尝试用法语写作,已出版了《缓慢》(1995)和《身份》(1997)两部小说。

生活在别处 豆瓣 Goodreads

Život je jinde

8.5 (134 个评分)

作者:

[捷克] 米兰·昆德拉

译者:

袁筱一

上海译文出版社

2004

- 5

《生活在别处》是一个年轻艺术家的肖像画。昆德拉以其独到的笔触塑造出雅罗米尔这样一个形象,描绘了这个年轻诗人充满激情而又短暂的一生,具有“发展小说”的许多特点。就其题材而言,表现一个艺术家(或知识分子)是本世纪文学的一个重要领域,因为展示我们这个复杂的时代也只有复杂的人物才能承担。在这部作品中,作者对诗人创作过程的分析是微妙而精细的。创作过程当然不仅指下笔写作的过程,而且更广义地指一个诗人的全部成长过程。用作者自己的话说,这部小说是“对我所称之为抒情态度的一个分析。”正是在这样的创作意图下,这部书最初曾被题名为《抒情时代》。作者所要表现和所要探究的是,人的心灵所具有的激情,它的产生和它的结果。因而这本书又是一本现代心理小说,表现了一个诗人的艺术感觉的成长。书中每一章 节的名称都展示了诗人生命历程的一个阶段。他的童年、少年和青年时代,他怎样读书,怎样恋爱,以及怎样做梦等等。关于时代的全貌和他人的活动都迟到了远处,一切观察的焦点都集中在主人公身上,并且与他的内心活动有关。有如激情的涧水,在时间的乱山碎石中流过,两岸的景致并不重要,重要的是溪流将流向沃野还是沙漠。换句话说,作者在这里所关心的是诗人心理和精神上的发育。为了潜入到人物意识中最隐秘的角落,作者采用了一种我们可以称之为客观意识流的叙述方式:时间与空间交织(不同时期不同地点所发生的事常常出现在同一段叙述中),现实与梦幻交织(第二章《泽维尔》完全是一个梦套一个梦),情节的跳宏,思考的猝然与不连贯,故意模糊主语的陈述,这些都使此书更接近于诗歌而不是小说。假如我们把书中这些抒情性的因素去掉,这部作品的内容就剩不下什么了。这种形式使我们更能切近诗人的内心活动,感触到诗人的激情是怎样产生和燃烧的。

不能承受的生命之轻 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

Nesnesitelná lehkost bytí

8.7 (531 个评分)

作者:

[捷克] 米兰·昆德拉

译者:

许钧

上海译文出版社

2003

- 7

《不能承受的生命之轻》是米兰·昆德拉最负盛名的作品。小说描写了托马斯与特丽莎、萨丽娜之间的感情生活。但它不是一个男人和两个女人的三角性爱故事,它是一部哲理小说,小说从“永恒轮回”的讨论开始,把读者带入了对一系列问题的思考中,比如轻与重、灵与肉。

《不能承受的生命之轻》是一部意象繁复的书,其中装载了多种涵义:被政治化了的社会内涵的揭示、人性考察、个人命运在特定历史与政治语境下的呈现,以及对两性关系本质上的探索等。昆德拉将这些元素糅合在一起,写成一部非同凡响的小说——其中既有隐喻式的哲学思考,也有人的悲欢离合的生命历程的展现。

《不能承受的生命之轻》是一部意象繁复的书,其中装载了多种涵义:被政治化了的社会内涵的揭示、人性考察、个人命运在特定历史与政治语境下的呈现,以及对两性关系本质上的探索等。昆德拉将这些元素糅合在一起,写成一部非同凡响的小说——其中既有隐喻式的哲学思考,也有人的悲欢离合的生命历程的展现。

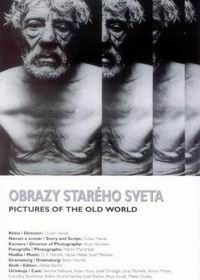

旧世界群像 (1972) 豆瓣 IMDb 维基数据 TMDB

Obrazy starého sveta

8.9 (35 个评分)

导演:

杜桑·哈那克

演员:

Ladislav Chudík

其它标题:

Obrazy starého sveta

/

老年世界群像

…

捷克斯洛伐克1972年影像大师杜桑·哈那克执导的一部黑白纪录片,是其电影生涯中最重要、最有影响力的一部作品,也是捷克电影史最重要的作品之一。拍摄完成后,因其主题过于灰暗,关注乡村中命运悲惨、失去劳动力的老人,无法通过捷克电影局的审查。捷克文化部长、诗人Miroslav Valek出面挽救了该片,将其更名为《旧世界群像》而转移了审查的压力。

这部纪录片的灵感来自马汀马伦克拍摄的老年人物肖像摄影。看似奇特的人物常隐藏着悲剧性的命运,他们因为贫穷、自私、疾病或老迈而频频挣扎,却又同时对抗着这世界。

这部纪录片的灵感来自马汀马伦克拍摄的老年人物肖像摄影。看似奇特的人物常隐藏着悲剧性的命运,他们因为贫穷、自私、疾病或老迈而频频挣扎,却又同时对抗着这世界。