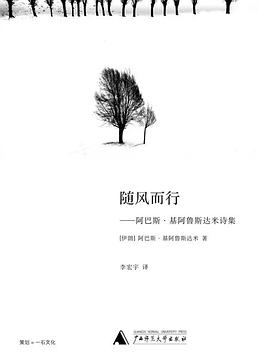

随风而行 豆瓣

8.2 (8 个评分)

作者:

[伊朗] 阿巴斯·基阿鲁斯达米

/

[伊朗] 阿巴斯·基亚罗斯塔米

译者:

李宏宇

广西师范大学出版社

2007

- 1

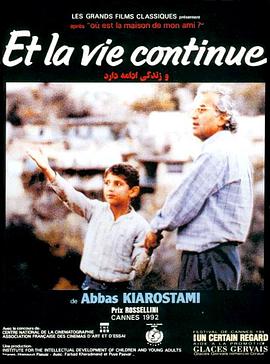

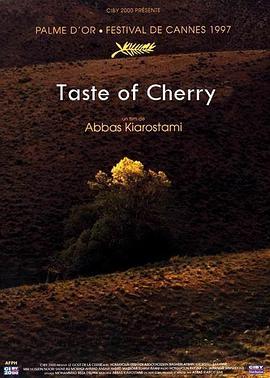

在中国,阿巴斯·基阿鲁斯达米是深受影迷喜爱的导演,而在伊朗,阿巴斯·基阿鲁斯达米不仅仅是一位电影人,也是一位诗人,他的诗歌写作比其他的艺术行为要早得多。《随风而行》这本集子收入阿巴斯以波斯文所写的诗歌22首,他的诗作背靠悠久深厚的波斯诗歌传统,经常以哲学或冥思为基础,但是在体裁上,却“向辉煌千年的美学传统中诗歌的形式特征宣示决裂”,做到韵脚和格律的彻底自由,因此被称为是“他那一代,或者那个世纪中最激进的伊朗诗人”。

我们观看阿巴斯的电影不难感受到这位作者导演的诗意,而阅读他的诗作会让我们首先注意到那些电影般的瞬间。阿巴斯电影安静、淳朴的影像曾经使我们重新张开想象和反思的翅膀;这一次,是他的文字,那些简短、迅疾、跳跃但目光细致的诗句把人置于天地间,让我们重新审视身边的事物和景象,领悟日常世界的诗意本质。

《随风而行》以诗歌的形式展示了一位艺术家对充满微妙差别的世界的专注凝视和细致观察;将古今最优秀波斯诗人最恒久的抱负,嫁接到当代的焦虑,把我们引向一种崭新的思维、文字和言语活动方式。阿巴斯同时是一位摄影作者,在诗集的卷首和卷末,我们选取了二十多张他的摄影作品,呈现他“想以某种方式让那些热情或者痛苦的时刻变成永恒”。

在今天这个急时、浮躁的时代里,阿巴斯的诗作、照片和电影,能够清洗我们眼睛和脑袋的污染物,使我们再次安静聆听、用心观看、凝神思考周围的人与事。

我们观看阿巴斯的电影不难感受到这位作者导演的诗意,而阅读他的诗作会让我们首先注意到那些电影般的瞬间。阿巴斯电影安静、淳朴的影像曾经使我们重新张开想象和反思的翅膀;这一次,是他的文字,那些简短、迅疾、跳跃但目光细致的诗句把人置于天地间,让我们重新审视身边的事物和景象,领悟日常世界的诗意本质。

《随风而行》以诗歌的形式展示了一位艺术家对充满微妙差别的世界的专注凝视和细致观察;将古今最优秀波斯诗人最恒久的抱负,嫁接到当代的焦虑,把我们引向一种崭新的思维、文字和言语活动方式。阿巴斯同时是一位摄影作者,在诗集的卷首和卷末,我们选取了二十多张他的摄影作品,呈现他“想以某种方式让那些热情或者痛苦的时刻变成永恒”。

在今天这个急时、浮躁的时代里,阿巴斯的诗作、照片和电影,能够清洗我们眼睛和脑袋的污染物,使我们再次安静聆听、用心观看、凝神思考周围的人与事。