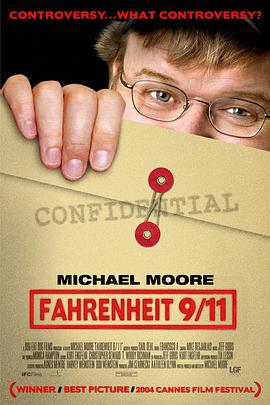

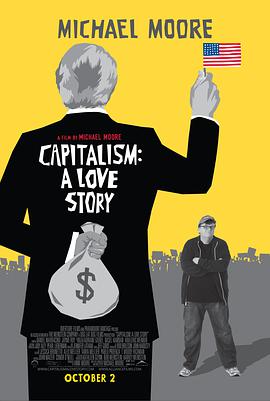

华氏9/11 (2004) TMDB IMDb Min reol Eggplant.place 豆瓣 维基数据

Fahrenheit 9/11

7.8 (122 个评分)

导演:

迈克尔·摩尔

演员:

本·阿弗莱克

/

斯蒂夫·旺达

…

其它标题:

Fahrenheit 9/11

/

华氏九一一

…

一部记述伊拉克战争前后美国情势的纪录片。美国因何成为恐怖分子的袭击目标?为何乐于卷入战争?乔治布什的政策与9•11事件的爆发有何联系?而他和本•拉登之间关系怎样演变至宿敌?片中用真实的历史场景,从某个侧面提供了一种解读方式。

除了关注美国国内,镜头也对准了伊拉克战场。厌倦了战争的美国士兵、被耻笑的伊拉克俘虏、饱受战乱之苦的当地人民,人人都在这场战争遭受着不同的痛苦和煎熬。美军家中的善良母亲,准备去前线服役的热血青年,都对布什的政策、对伊拉克战争,开始沉重的思考。

除了关注美国国内,镜头也对准了伊拉克战场。厌倦了战争的美国士兵、被耻笑的伊拉克俘虏、饱受战乱之苦的当地人民,人人都在这场战争遭受着不同的痛苦和煎熬。美军家中的善良母亲,准备去前线服役的热血青年,都对布什的政策、对伊拉克战争,开始沉重的思考。