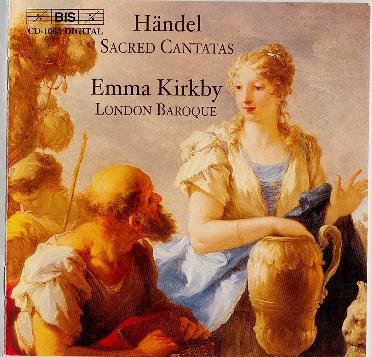

Handel Sacred Cantatas 豆瓣

Emma Kirkby

/

Charles Medlam

发布日期 2001年7月24日

出版发行:

BIS

第二次世界大战后,欧洲盛行一种复古音乐表演流派,演唱、演奏方法和音响效果都企图恢复古代音乐的纯正之美。歌唱力求采用纯正的发声法(Pure tone),使之更近似歌唱者的声音本色。英国女高音歌唱家埃玛·柯克比(Emma Kirkby)是个代表人物,她那“天使般”透明的声音和自然朴素的唱风,一直受到古乐家的赞赏,英国人说:她那直朴,浅薄的歌声很性感。

柯克比生于英国萨里郡坎伯利,在牛津学唱,很快就开展了她的演唱生涯,擅唱英国、意大利早期的声乐作品,古乐指挥家帕罗特(A.Parrott)、霍格伍德(C.Hogwood)、鲁里((A.Rooley)对其大力提携有“早期音乐女高音”之称。

柯克比有时也唱歌剧,不过只限于早期的歌剧剧目,包括:珀塞尔的《狄多与艾涅阿斯》、布洛(J.Blow)的《维纳斯和阿多尼斯》、蒙特威尔第的《奥菲欧》、哈塞(J.Hasse)的《克莱奥菲德》、亨德尔的《奥兰多》等。1989年她首次赴美演出,饰唱《奥兰多》中的多里塔一角,那首快速的咏叹调“我很不幸”她唱得极为精巧,备受好评。

她的CD多由DECCA录制发行,具有代表性的录音有:巴赫《咖啡康塔塔/农民康塔塔》(第211、第212康塔塔)、《圣母颂歌》,加布里埃利(G.Gabrieli),《圣乐交响曲II》(1615),亨德尔《4首意大利康塔塔》、《奥兰多》、《复活》、海顿《管风琴大弥撒曲/F大调小弥撒曲》、《创世纪》,莫扎特《欢乐,高兴》、《加冕弥撒曲》、《安魂曲》,佩尔戈莱西《圣母悼歌》,珀塞尔《狄多与艾涅阿斯》、《印度女王》、《剧场音乐》,维瓦尔迪《荣耀颂》以及《埃玛·柯克比肖像》等。

柯克比的声音纯洁、甘甜、柔嫩、可爱,用声不使劲,不用Vibrato,不过多的润色,完全按照自己的嗓音来演唱,非常尊重声音,唱得轻松,听得舒服。最可贵的是,柯克比的Pure tone唱法并不乾巴巴,而是有感情、有生气,有修养,特别是一些宗教歌曲,既带有早期音乐的明朗风格,又含有宗教音乐的虔诚气氛。她的软起音在一些歌剧唱段中运用得十分轻松、准确、明亮、柔和,高音轻而易举地“顺”上去了,毫不费力,毫不挤压,始终保持着优良的音质、自然的声响和方正的早期音乐风格。(史君良著《唱片里的声乐艺术》人民音乐出版社。转载自lvmaoqiu的介绍)

柯克比生于英国萨里郡坎伯利,在牛津学唱,很快就开展了她的演唱生涯,擅唱英国、意大利早期的声乐作品,古乐指挥家帕罗特(A.Parrott)、霍格伍德(C.Hogwood)、鲁里((A.Rooley)对其大力提携有“早期音乐女高音”之称。

柯克比有时也唱歌剧,不过只限于早期的歌剧剧目,包括:珀塞尔的《狄多与艾涅阿斯》、布洛(J.Blow)的《维纳斯和阿多尼斯》、蒙特威尔第的《奥菲欧》、哈塞(J.Hasse)的《克莱奥菲德》、亨德尔的《奥兰多》等。1989年她首次赴美演出,饰唱《奥兰多》中的多里塔一角,那首快速的咏叹调“我很不幸”她唱得极为精巧,备受好评。

她的CD多由DECCA录制发行,具有代表性的录音有:巴赫《咖啡康塔塔/农民康塔塔》(第211、第212康塔塔)、《圣母颂歌》,加布里埃利(G.Gabrieli),《圣乐交响曲II》(1615),亨德尔《4首意大利康塔塔》、《奥兰多》、《复活》、海顿《管风琴大弥撒曲/F大调小弥撒曲》、《创世纪》,莫扎特《欢乐,高兴》、《加冕弥撒曲》、《安魂曲》,佩尔戈莱西《圣母悼歌》,珀塞尔《狄多与艾涅阿斯》、《印度女王》、《剧场音乐》,维瓦尔迪《荣耀颂》以及《埃玛·柯克比肖像》等。

柯克比的声音纯洁、甘甜、柔嫩、可爱,用声不使劲,不用Vibrato,不过多的润色,完全按照自己的嗓音来演唱,非常尊重声音,唱得轻松,听得舒服。最可贵的是,柯克比的Pure tone唱法并不乾巴巴,而是有感情、有生气,有修养,特别是一些宗教歌曲,既带有早期音乐的明朗风格,又含有宗教音乐的虔诚气氛。她的软起音在一些歌剧唱段中运用得十分轻松、准确、明亮、柔和,高音轻而易举地“顺”上去了,毫不费力,毫不挤压,始终保持着优良的音质、自然的声响和方正的早期音乐风格。(史君良著《唱片里的声乐艺术》人民音乐出版社。转载自lvmaoqiu的介绍)