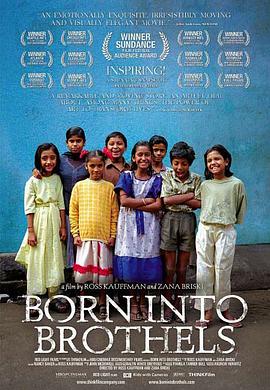

小小摄影师的异想世界 (2004) 豆瓣

Born Into Brothels: Calcutta's Red Light Kids

8.7 (41 个评分)

导演:

泽娜·布里斯基

/

罗斯·考夫曼

演员:

Kochi

/

Avijit

…

其它标题:

Born Into Brothels: Calcutta's Red Light Kids

/

生于妓院:加尔各答红灯区的孩子们

…

人生的悲哀不是历经坎坷,而是在奋力拼搏之后却发现命运早已注定。

印度加尔各答市某个红灯区,这里贫穷和疾病蔓延,人们的生活没有任何希望。然而最令人不忍的是那些妓女的孩子,他们不仅要承受他人歧视的目光,还要过早去面对自己那早已被注定的黑暗命运。

美国导演兼摄影师泽娜•布里斯基(Zana Briski)罗斯•考夫曼(Ross Kauffman)在这里找到8个妓女的孩子,教授他们使用照相机。这一台台小巧精密的机器点燃了孩子们的艺术天分,在阴霾的街区呈现出一片纯洁无邪的天地……

印度加尔各答市某个红灯区,这里贫穷和疾病蔓延,人们的生活没有任何希望。然而最令人不忍的是那些妓女的孩子,他们不仅要承受他人歧视的目光,还要过早去面对自己那早已被注定的黑暗命运。

美国导演兼摄影师泽娜•布里斯基(Zana Briski)罗斯•考夫曼(Ross Kauffman)在这里找到8个妓女的孩子,教授他们使用照相机。这一台台小巧精密的机器点燃了孩子们的艺术天分,在阴霾的街区呈现出一片纯洁无邪的天地……