散文

枕草子 豆瓣

7.7 (19 个评分)

作者:

[日本] 清少纳言

译者:

周作人

中国对外翻译出版公司

2001

- 1

作者对自然的感受与表达,不是面面俱到地铺陈与状物,而是印象化或情感式地去捕捉,去开掘司空见惯的自然景致的内在韵致,和最打动观景者的一种记忆、一个姿态或一个瞬间。一方面,这种内在韵致来自自然的客观特质,萤虫翩然飞舞是夏夜独有的景致;冬日清早满地的清霜、凛冽的岚气,以及火盆带给人的温暖,则又是一种独有的记忆;而樱花的繁茂灿烂、橘花的质朴莹洁和在碧叶金果衬托下显露出的“动人姿影”,也是别种花卉不可取代的。另一方面,作者又是带着意绪、情感去记忆和描摹这些自然物象,表现自然物象带给人的主观感受,物象在主体的审美活动中被高度心灵化、情感化了。萤火虫的翩然飞舞,让人联想到黑夜中的微光、静谧中的萌动,以及白天暑气消尽后清凉如水的怡然;而寒冬里捧着火盆徐行的情景,也带给人一种温暖美好的感受。

从内容来看,这本书大致可以分成下面三类: 一是根据当时流行的列举文写成的类纂性的东西,如“山”“节日”“树木”“高雅的东西”“稀有的事”等等。这有点类似唐朝李义山“杂纂”的写法,列举“不快意”“煞风景”等各事,以类相从,只是更为扩大,并涉及山川草木各项,有美的也有丑的,颇为细微。其二是日记的各段。在皇后定子逝世以后,作者离开宫廷后的几年中,回忆旧事,不胜感念,因加以记述。其三是感想的各段。在她的晚年,出家为尼,过着孤独冷清的生活,这时候对于自然和人生发生一些感想,随时加以辑录。这三种随笔,后来经译者编辑整理,各选若干,就是现在的《枕草子》。

从内容来看,这本书大致可以分成下面三类: 一是根据当时流行的列举文写成的类纂性的东西,如“山”“节日”“树木”“高雅的东西”“稀有的事”等等。这有点类似唐朝李义山“杂纂”的写法,列举“不快意”“煞风景”等各事,以类相从,只是更为扩大,并涉及山川草木各项,有美的也有丑的,颇为细微。其二是日记的各段。在皇后定子逝世以后,作者离开宫廷后的几年中,回忆旧事,不胜感念,因加以记述。其三是感想的各段。在她的晚年,出家为尼,过着孤独冷清的生活,这时候对于自然和人生发生一些感想,随时加以辑录。这三种随笔,后来经译者编辑整理,各选若干,就是现在的《枕草子》。

北方人的巴赫 豆瓣

9.2 (5 个评分)

作者:

马慧元

华夏出版社

2005

- 1

本书是一个非音乐专业人士写的音乐随笔,但是不同凡响,不是声音振天响,而是平凡、安静和孤迥,还有悠远,有从音乐“沾取一点恩泽”的感觉。这样的随笔集不光是懂音乐的人可能找到知音,不懂音乐的人仅凭这些文字,也会爱上巴赫,享受到某种境界,或者从此,开始有音乐作为自己的朋友。

不管这个世界上发生什么,有多少游戏、厌倦和绝望,都有那么一种音乐,温暖得持久而真实,与人不弃不离。

不论你是不是听很多古典音乐,读了这本书,你都可能找到一种新的方式或者态度,接受生活,感谢生活。

听音乐是需要勇气的,你把自己的情感交出去,任它给喂养的茁壮而陌生,这中间会有多少孤独和挣扎。

这个世界有它的秩序,就像音乐里宿命的“必然”。在音乐绽放的伤口里放进心悸,放进骄傲,于是音乐吸取血气变得动荡,动荡得能撕毁。

用“道路”去感觉音乐,简直就是把音乐“种”在自己的记忆和生活里哪。

我在各种生活里观看过那些音乐被不同的心情照出的凹凸。

这些音乐无论多么寂寞,多么少有人知,他们仍然“是一种贴近皮肤的温润的渗透,你要相信他们终将抵达心脏。”请相信,我用时间和生活诚实地验证过。

不管这个世界上发生什么,有多少游戏、厌倦和绝望,都有那么一种音乐,温暖得持久而真实,与人不弃不离。

不论你是不是听很多古典音乐,读了这本书,你都可能找到一种新的方式或者态度,接受生活,感谢生活。

听音乐是需要勇气的,你把自己的情感交出去,任它给喂养的茁壮而陌生,这中间会有多少孤独和挣扎。

这个世界有它的秩序,就像音乐里宿命的“必然”。在音乐绽放的伤口里放进心悸,放进骄傲,于是音乐吸取血气变得动荡,动荡得能撕毁。

用“道路”去感觉音乐,简直就是把音乐“种”在自己的记忆和生活里哪。

我在各种生活里观看过那些音乐被不同的心情照出的凹凸。

这些音乐无论多么寂寞,多么少有人知,他们仍然“是一种贴近皮肤的温润的渗透,你要相信他们终将抵达心脏。”请相信,我用时间和生活诚实地验证过。

食草动物要彼此相爱 豆瓣

作者:

黑可可

中国戏剧出版社

2003

- 1

前言:

刚才,邻座的陌生人伸出一根短胖手指,指着我的手提电脑嚷道:“你打错了一个字!”我微笑,点头,说谢谢。

飞机这时候正穿越白亮的云层。

我想起五年前一个阴雨霏霏的午后,我乘坐同一航班飞往北京。邻座的人侧身看我的电脑时,我厌倦并坚定地背过身去。

我已不再是那个满面冷漠桀骜不驯的女子。

我自南方飞往北方,很多次。有时候,飞行是为了和最亲近的人相见;有时候飞行是纯粹的商务旅行。

我想,我的人生也许就是这样了。

为爱与生存奔波不止。

在我近十年的漂泊生涯里,这两桩最要紧的事情给了我最坚定支持。

爱与生存,它们是我的生命咖啡。

独自上路的十年,漂泊的十年。

我走过许多路,我见过许多人,我做过许多事情。

今天,我依然坐在前往北京的飞机上,我看见了时光流逝。

我像往常,随手写下这些字,记下当时的心境。

我知道,这些词汇、这些句子将成为某刻欢喜或感伤的纪念。

我因此感激文字,如同感激每一个曾经善待我的人。

在浩瀚都市争衡打拼的职业生涯里,文字是我闺中最亲密的伙伴。

文字陪我忍受求而不得的苦,安慰我身体伤病的痛,逾越前行途中的难,它让我从无处不在的孤单中跋涉出来;文字陪我度过一些欢喜的时刻,一些让人微微流泪的感动,一些轻盈的美,一些美不胜收的刹那芳华。

它像锦上的花,是我雪中的炭。

我要把这本书献给漂泊在外的异乡人。我们具有同样的表情,一样的心境。我们的飞翔将将开始,前途很长。

我们在路上。有美景可看。有朋友可交。

我们的奇迹正急不可待地渴望发生。

我要把这本书献给独自走路的女孩子。我们的行装同样沉重,脚步一样轻盈,我们的笑容灿烂,眼睛宛若孩童。

我们身历艰难,和男孩子一样渴望成功。

可以哭,但不可以放弃。

我要把这本书献给最亲近的人。献给正在相爱的人。献给将与爱邂逅的人。我们的爱情,真心实意。一诺千金。

我爱你。

黑可可

2002年12月19日

刚才,邻座的陌生人伸出一根短胖手指,指着我的手提电脑嚷道:“你打错了一个字!”我微笑,点头,说谢谢。

飞机这时候正穿越白亮的云层。

我想起五年前一个阴雨霏霏的午后,我乘坐同一航班飞往北京。邻座的人侧身看我的电脑时,我厌倦并坚定地背过身去。

我已不再是那个满面冷漠桀骜不驯的女子。

我自南方飞往北方,很多次。有时候,飞行是为了和最亲近的人相见;有时候飞行是纯粹的商务旅行。

我想,我的人生也许就是这样了。

为爱与生存奔波不止。

在我近十年的漂泊生涯里,这两桩最要紧的事情给了我最坚定支持。

爱与生存,它们是我的生命咖啡。

独自上路的十年,漂泊的十年。

我走过许多路,我见过许多人,我做过许多事情。

今天,我依然坐在前往北京的飞机上,我看见了时光流逝。

我像往常,随手写下这些字,记下当时的心境。

我知道,这些词汇、这些句子将成为某刻欢喜或感伤的纪念。

我因此感激文字,如同感激每一个曾经善待我的人。

在浩瀚都市争衡打拼的职业生涯里,文字是我闺中最亲密的伙伴。

文字陪我忍受求而不得的苦,安慰我身体伤病的痛,逾越前行途中的难,它让我从无处不在的孤单中跋涉出来;文字陪我度过一些欢喜的时刻,一些让人微微流泪的感动,一些轻盈的美,一些美不胜收的刹那芳华。

它像锦上的花,是我雪中的炭。

我要把这本书献给漂泊在外的异乡人。我们具有同样的表情,一样的心境。我们的飞翔将将开始,前途很长。

我们在路上。有美景可看。有朋友可交。

我们的奇迹正急不可待地渴望发生。

我要把这本书献给独自走路的女孩子。我们的行装同样沉重,脚步一样轻盈,我们的笑容灿烂,眼睛宛若孩童。

我们身历艰难,和男孩子一样渴望成功。

可以哭,但不可以放弃。

我要把这本书献给最亲近的人。献给正在相爱的人。献给将与爱邂逅的人。我们的爱情,真心实意。一诺千金。

我爱你。

黑可可

2002年12月19日

周国平作品精选 豆瓣

7.5 (8 个评分)

作者:

周国平

长江文艺出版社

2005

- 4

《周国平伤口精选》全书分四部,按照时间顺序,依次写童年和少年时期、大学时期、毕业后在农村锻炼和工作的时期、回到北京读研究生和从事哲学研究工作的时期。当一个人回忆自己的生活时,往往受与透视相反的原理支配,他会发现,幼时再小的事也显得很大,近期再大的事也显得比较 小。第一部所写皆儿时细小记忆,但是,童年无小事,人生最早的印象 因为写在白纸上而格外鲜明,旁人觉得琐碎的细节很可能对本人性格的 形成发生过重大作用。第二部在全书中所占比重最大,其中较多篇幅回忆了郭世英,因为他是影响了我一生的人,我一生的精神追求方向正是在他的影响下奠定的。如果读者想知道一个具有强烈精神本能的人是如何度过在农村的长期寂寞岁月的,也许可以在第三部中找到答案。第四部的时间跨度最大,篇幅却较小,笔调显得有些匆促。我对此的辩解是,许多事情正处在现在进行时态中,尚缺乏回忆所需的必要距离。不过,我的人生之路正是在这里有了基本的归宿,因而我在这一部分中比 较集中地表达了我对自己和对世界的成熟认识。

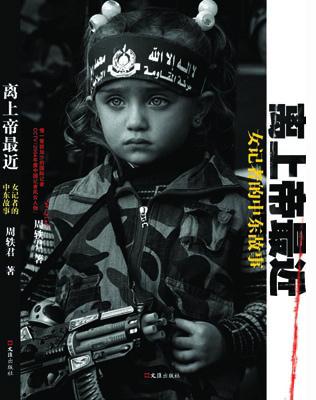

离上帝最近 豆瓣

作者:

周轶君

文汇出版社

2005

- 4

周轶君,女,上海人,1998年毕业于北京第二外国语学院2002年6月,出任新华社驻巴以地区记者,成为唯一常驻加沙的国际记者。多次采访过阿拉法特,阿巴斯,亚辛等中东关键人物。第二届 CCTV“中国记者风云榜”得主。

她的作品《离上帝最近―女记者的中东故事》作为上海文汇出版社首部社庆佳作隆重推出。在加沙的长达两年的时间里,周轶君接触了大量当地人物和风情,与阿拉法特、亚辛、阿巴斯等有多次直接的接触。她把她的所见所闻通过博客的形式传达给可以观看到的每一个人,引起广泛关注。这些片段的集合汇就了这部作品,记录了她七百多天从进入加沙到离开加沙的整个历程。其间,死亡、仇恨、真情、矛盾,交错并行,充满了陌生而刺激的阅读趣味。

她的作品《离上帝最近―女记者的中东故事》作为上海文汇出版社首部社庆佳作隆重推出。在加沙的长达两年的时间里,周轶君接触了大量当地人物和风情,与阿拉法特、亚辛、阿巴斯等有多次直接的接触。她把她的所见所闻通过博客的形式传达给可以观看到的每一个人,引起广泛关注。这些片段的集合汇就了这部作品,记录了她七百多天从进入加沙到离开加沙的整个历程。其间,死亡、仇恨、真情、矛盾,交错并行,充满了陌生而刺激的阅读趣味。

时间的玫瑰 豆瓣

8.4 (36 个评分)

作者:

北岛

中国文史出版社

2005

- 8

作者北岛用“诗歌传记”的表现手法,向我们娓娓道来20世纪最为辉煌的诗歌时代——“黄金时代”的代表人物,其中包括洛尔加、曼德尔施塔姆、里尔克、特拉克尔、策兰、帕斯捷尔纳克、特朗斯特罗默、艾基、狄兰·托马斯。这些诗人也是北岛最喜欢和热爱的。用平等、理性的眼光,雕琢20世纪的“黄金时代”。一种完全出自个人思想,又完全超越个人思想范畴,面对诗歌与历史的理性思想。

在手法上,作者把诗、诗歌和时代有力地融合在一起,同时也谈到人的文论创作,在整个过程中,北岛再现了诗人的生平、时代。“我采用的是一种复杂的文体,很难归类,依我看,这和现代诗歌的复杂性,和个人代和作品,也分析了外诗中译面对的困局和荒诞,迫使读者直视文化穿越的可能和不可能与时代、经验与形式、苦难与想象间的复杂性有关。”

在手法上,作者把诗、诗歌和时代有力地融合在一起,同时也谈到人的文论创作,在整个过程中,北岛再现了诗人的生平、时代。“我采用的是一种复杂的文体,很难归类,依我看,这和现代诗歌的复杂性,和个人代和作品,也分析了外诗中译面对的困局和荒诞,迫使读者直视文化穿越的可能和不可能与时代、经验与形式、苦难与想象间的复杂性有关。”