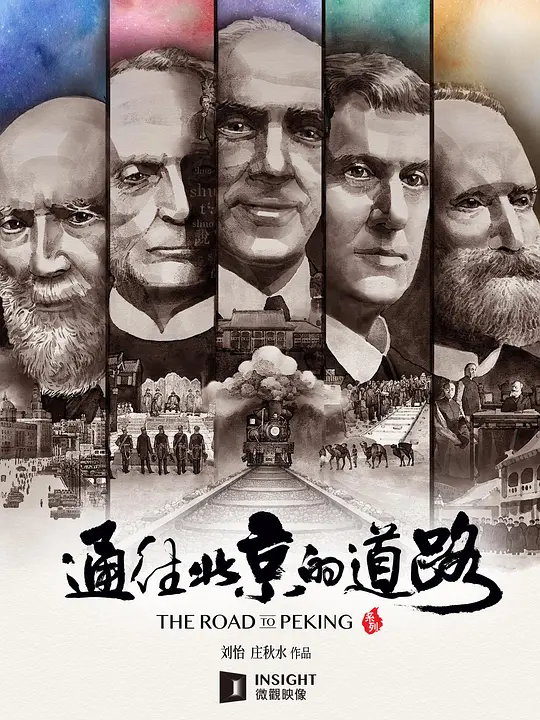

通往北京的道路 (2020) 豆瓣

导演:

刘怡

演员:

庄秋水

/

许知远

…

两个文明的相遇

一个世纪的传奇

这是古老中国与现代世界碰撞的历程

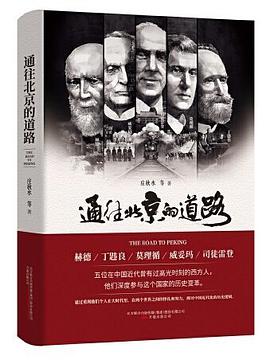

由著名历史学家方德万、马勇担任历史顾问,刘怡导演,

历史作家庄秋水领衔,

作家韩松、何书彬、徐霄鹰等精心打磨文本,

媒体精英许知远、周轶君、沈颢出镜主持,

体育解说员詹俊跨界旁白,

携手打造五集历史纪录片《通往北京的道路》,

只为回答一个长久的疑问——

当东西方在现代相遇时,会发生什么样的反应?

历史纪录片《通往北京的道路》共五集,每集50分钟。本片拍摄历时一年,远赴英国、美国、澳大利亚以及中国香港等多地取景,寻访文化遗迹,打捞珍稀文献,吸收全球史研究成果,力图再现一个渐渐远去的时代。

一个世纪的传奇

这是古老中国与现代世界碰撞的历程

由著名历史学家方德万、马勇担任历史顾问,刘怡导演,

历史作家庄秋水领衔,

作家韩松、何书彬、徐霄鹰等精心打磨文本,

媒体精英许知远、周轶君、沈颢出镜主持,

体育解说员詹俊跨界旁白,

携手打造五集历史纪录片《通往北京的道路》,

只为回答一个长久的疑问——

当东西方在现代相遇时,会发生什么样的反应?

历史纪录片《通往北京的道路》共五集,每集50分钟。本片拍摄历时一年,远赴英国、美国、澳大利亚以及中国香港等多地取景,寻访文化遗迹,打捞珍稀文献,吸收全球史研究成果,力图再现一个渐渐远去的时代。