Disc: 1

01 1. Intermezzo

02 2. Ballade

03 3. Alla marcia

04 2. The Swan of Tuonela

05 4. Lemminkäinen's Return

Disc: 2

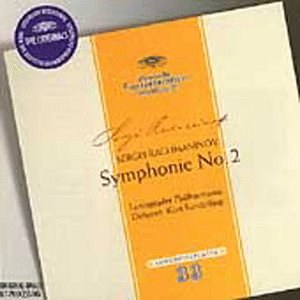

01 1. Andante, ma non troppo - Allegro energico

02 2. Andante (ma non troppo lento)

03 3. Scherzo (Allegro)

04 4. Finale: Quasi una fantasia (Andante - Allegro molto)

05 1. Tempo molto moderato, quasi adagio

06 2. Allegro molto vivace

07 3. Il tempo largo

08 4. Allegro

Disc: 3

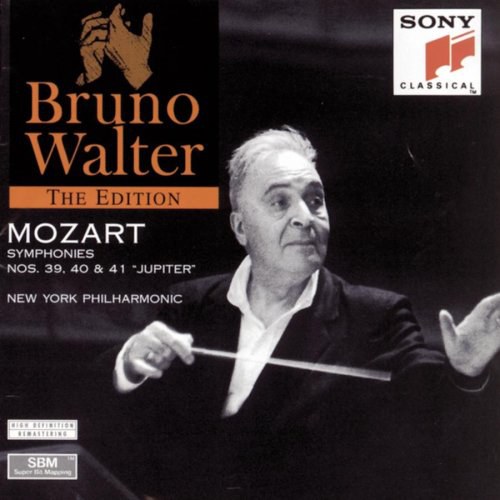

01 1. Allegretto

02 2. Tempo andante, ma rubato

03 3. Vivacissimo

04 4. Finale (Allegro moderato)

05 1. Allegro moderato

06 2. Andantino con moto, quasi allegretto

07 3. Moderato - Allegro (ma non tanto)

Disc: 4

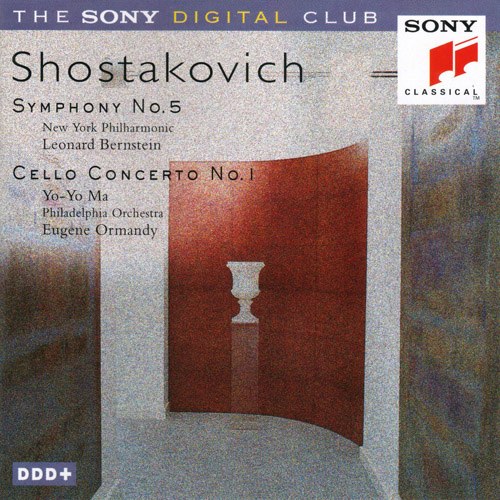

01 1. Tempo molto moderato - Allegro moderato - Presto

02 2. Andante mosso, quasi allegretto

03 3. Allegro molto - Un pochettino largamente

04 1. At the Castle Gate

05 2. Mélisande

06 7. Mélisande at the Spinning Wheel

07 9. The Death of Mélisande

08 Adagio

09 Un pochettino meno adagio - Vivacissimo - Adagio

10 Allegro molto moderato

11 Vivace - Presto - Adagio

Disc: 5

01 No. 1, All' overtura

02 No. 1, The Hunt

03 No. 2, Scena

04 1. The Lover

05 2. The Way of the Lover

06 3. Goodnight, my beloved, farewell

07 1. Allegro molto moderato

08 2. Allegretto moderato

09 3. Poco vivace

10 4. Allegro molto