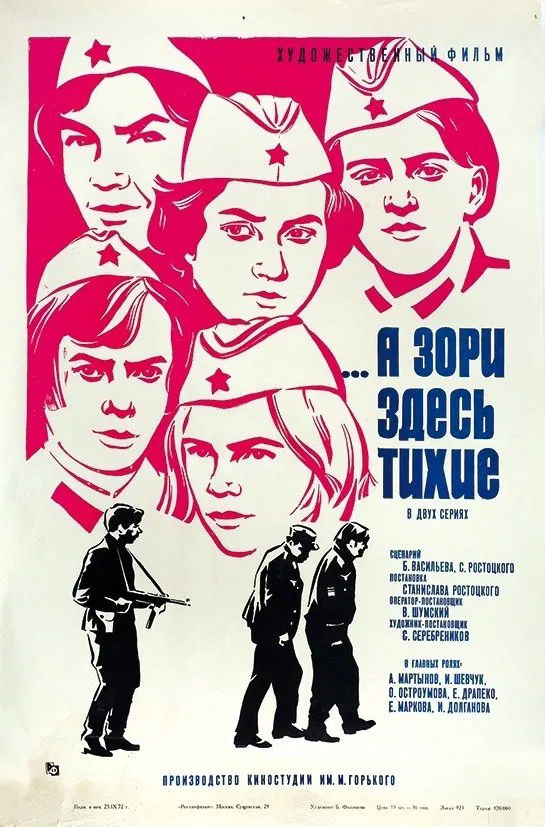

这里的黎明静悄悄 (1972) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

А зори здесь тихие

8.4 (47 个评分)

导演:

斯坦尼斯拉夫·罗斯托茨基

演员:

安德烈·马尔蒂诺夫

/

伊琳娜·多尔加诺娃

…

其它标题:

А зори здесь тихие

/

A zori zdes tikhie

…

本片根据鲍瓦西里耶夫于小说《这里的黎明静悄悄》改编。

影片获1973年威尼斯国际电影节纪念奖、全苏电影节大奖,1975年又获列宁奖金。

1942年之夏,瓦斯柯夫准尉带领一个排的四联装高射炮的炮手驻扎在一个靠近小车站的村子里。一天,班长丽达在不远的树林里发现了空降的德军。 瓦斯柯夫带 领一支小分队去搜查敌军,成员包括丽萨、迦尔卡、丽达、索妮娅、冉妮娅五个姑娘。队员们英勇牺牲了,受重伤的丽达不愿连累准尉把儿子托付给他后饮弹自尽。悲愤的瓦斯柯夫一举歼灭敌军营,光荣完成了任务获得援救。多年后,瓦斯柯夫带着丽达那个现在是军官的儿子来到当年他母亲牺牲的小树林,对所有的女兵们表示了深深的敬意。

影片获1973年威尼斯国际电影节纪念奖、全苏电影节大奖,1975年又获列宁奖金。

1942年之夏,瓦斯柯夫准尉带领一个排的四联装高射炮的炮手驻扎在一个靠近小车站的村子里。一天,班长丽达在不远的树林里发现了空降的德军。 瓦斯柯夫带 领一支小分队去搜查敌军,成员包括丽萨、迦尔卡、丽达、索妮娅、冉妮娅五个姑娘。队员们英勇牺牲了,受重伤的丽达不愿连累准尉把儿子托付给他后饮弹自尽。悲愤的瓦斯柯夫一举歼灭敌军营,光荣完成了任务获得援救。多年后,瓦斯柯夫带着丽达那个现在是军官的儿子来到当年他母亲牺牲的小树林,对所有的女兵们表示了深深的敬意。