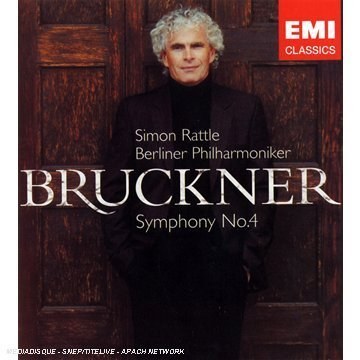

Following up their release of Brahm's Ein Deutsches Requiem, Sir Simon Rattle and the Berliner Philharmoniker continue to celebrate the orchestra's 125th year with an exploration of the 19th-century Germanic greats. On this recording they take on Bruckner's mighty Fourth Symphony, an uplifting spiritual journey across a huge musical landscape which commands the listener's attention and promises to remain in memory long after the final chords have died away.

Speaking of the individuality and overwhelming power of Bruckner's music, Rattle had this to say: "It's as though one's caught up in a gigantic wave...which simply will not stop until the last note and in fact when the last note is sounded, very often the audience simply doesn't applaud because there's a feeling to it still going out into space..."

Tracklisting:

Anton Bruckner (1824-1896)

Symphony No.4 in E-Flat Major "Romantic"

1. Bewegt, nicht zu schnell

2. Andante quasi allegretto

3. Scherzo- trio

4. Finale