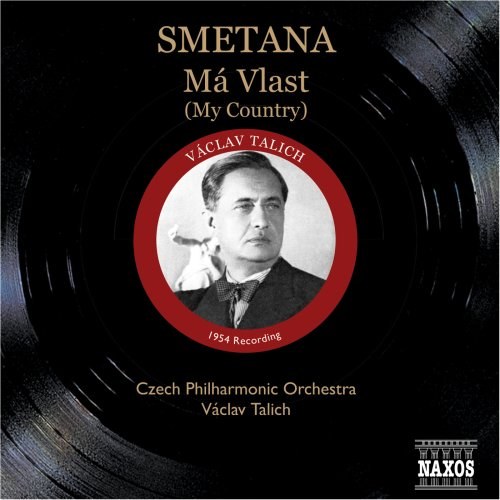

A superb conductor of Smetana’s music, including the operas, Talich made three recordings of Má Vlast. This 1954 performance, taped in the fine acoustic of the Dvorˇák Hall of the Rudolfinum, just yards from the River Vltava, is a magnificent realisation of Smetana’s musical intentions. Talich’s buoyant rhythm in the opening bars of Vltava, and the passionate phrasing he draws from the vibrant strings and the rustic woodwinds of the Czech Philharmonic, are just some of the outstanding features of this great recording. With its extraordinary technical control, uncanny rhythmic sense and subtle flexibility, Talich’s reading builds inexorably, so that the final section made up of the thematically linked Tábor and Blaník comes as a fiery culmination.