普鲁士

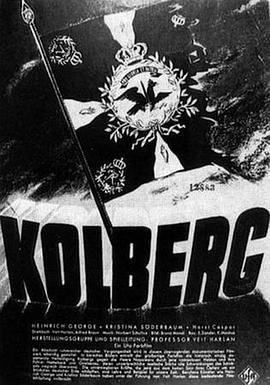

科尔贝格 (1945) 豆瓣

Kolberg

导演:

Veit Harlan

演员:

Heinrich George

/

克里斯蒂娜·泽德尔鲍姆

…

其它标题:

Kolberg

During Napoleon's victorious campaign in Germany, the city of Kolberg gets isolated from the retreating Prussian forces. The population of Kolberg refuses to capitulate and organizes the resistance against the French army, which immediately submits the city to massive bombardments.