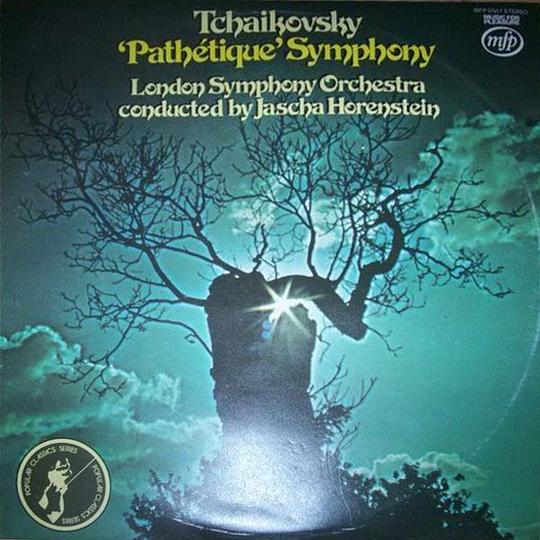

TCHAIKOVSKY: Symphony No. 6 in B Minor, "Pathetique"

London Symphony Orchestra

Jascha Horenstein, conductor

Vanguard Cardinal VCS-10114, stereo LP

In 1967, record collectors clamored for recordings by the sadly-

ignored conductor Jascha Horenstein, particularly of the great

symphonies of Bruckner and Mahler that he championed. Though

Horenstein concerts were well-attended and the conductor could claim a

vocal and loyal following, he had not worked in the studio since the

Reader's Digest sessions in 1962, and his work for Vox had ended in

1958. Then surprisingly, EMI made a Horenstein recording, issuing it

on their full-price HMV label (ASD 2332). To the disappointment of

many, it was a record of the Tchaikovsky Symphony No. 6, the

"Pathetique" Symphony.

The cry went out, "WHY, WHY ANOTHER 'PATHETIQUE?'"

Critic Edward Greenfield, in England's record review magazine, The

Gramophone, gave Horenstein's "Pathetique" a write-up that was

lukewarm at best, unfavorably comparing the performance to the also

straightforward and undemonstrative, justly famous one conducted by

Otto Klemperer.

But that was all right to Horenstein's fans, who expected great things

to come. But alas, that was it. The floodgates had not opened on a

deluge of Horenstein recordings, after all. It would not be until 1969

that Horenstein recorded again, in the famous series that included

Brahms, Hindemith, Nielsen, Mahler, Panufnik and Simpson on the

independent label Unicorn.

When the EMI/HMV "Pathetique" was issued in Britain, at least it got

some attention. But in the USA: nothing. Despite Horenstein's fame,

which extended across the Atlantic and had been given a boost by a

mid-60s magazine review of all records of the Mahler Symphonies (it

judged Horenstein's Vox recording of the First as the best, and

proclaimed about the Ninth, "Back to Horenstein!"), not even EMI's

subsidiary Capitol Records, which issued EMI classical records on the

Angel label, was interested. In the USA, Horenstein's "Pathetique"

was licensed by EMI to Vanguard, which issued it on their midpriced

Cardinal label. It didn't get much notice and was soon deleted.

Now, over four decades later, the CD issue of Otto Klemperer's

"Pathetique", once in EMI's Klemperer Legacy series but now out of

print, commands prices at times nearing $200 in the used and collector

market. But Horenstein's "Pathetique" is still largely forgotten.

The Horenstein page at

ignores it. According to

Horenstein's second cousin Jakob, it has had one CD reissue, coupled

with shorter Tchaikovsky pieces conducted by Sir Malcolm Sargent on

the super-bargain label Royal Classics (ROY 6458) and sold only at the

Music Discount Centre chain of record shops. It's not available at

ArchivMusik.

Here's my transfer of this now-forgotten LP record. It's from a hardly-

ever played copy of Vanguard Cardinal VCS-10114, which already had a

tell-tale punchout on the record's jacket when I bought it as a cut-

out, a long, long time ago. Vanguard's surfaces were, to put it

charitably, variable. This one's got noise, especially at the very

beginning of the symphony; but not the worst I've ever heard, either;

and it goes away pretty quickly. There is a bit of tape overload or

cutter overload at the end of the third movement but it's not bad.

NOTE: Horenstein himself specified a minimal pause between the third

and fourth movements, so that the forced elation of the third movement

be rapidly followed by the resignation and depression of the fourth.

His wishes have been observed here in the short intervals at the end

of the third movement and the beginning of the fourth.