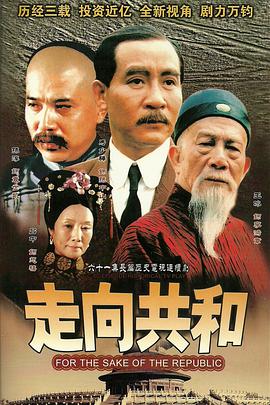

走向共和 (2003) 豆瓣

走向共和 所属 电视剧集: 走向共和

9.3 (314 个评分)

导演:

张黎

演员:

王冰

/

吕中

…

19世纪末到20世纪初,这当中的二三十年说短不短说长也不长。对于中国,则是风云变化的几十年。在这当中,中国自二次鸦片战争后,又经历了洋务运动、甲午战争、戊戌变法、辛亥革命、二次革命等。其中,中国结束了清朝的统治,走向了民国;新思潮开始传来,旧制度渐渐走向衰退。千疮百孔的中国也正向着更光明的明天前进着。

在这二三十年的历史河流中,留下了许多亦正亦邪的人物,慈禧太后(吕中 饰)、李鸿章(王冰 饰)、袁世凯(孙淳 饰)、孙中山(马少骅 饰)等他们被记载在历史课本里,和中国的历史相挂钩。借由这部剧,让我们再回顾一下那个时代,那个风起云涌变化万千的时代。前路虽然艰辛,但我们也正一步步向前迈进。

在这二三十年的历史河流中,留下了许多亦正亦邪的人物,慈禧太后(吕中 饰)、李鸿章(王冰 饰)、袁世凯(孙淳 饰)、孙中山(马少骅 饰)等他们被记载在历史课本里,和中国的历史相挂钩。借由这部剧,让我们再回顾一下那个时代,那个风起云涌变化万千的时代。前路虽然艰辛,但我们也正一步步向前迈进。