穆捷斯特·彼得洛维奇·穆索尔斯基 (Modest Petrovitch Mussorgsky,1839-1881),俄国作曲家。穆索尔斯基出生于一个地主家庭。童年时代就表现出很不平凡的音乐才能。最初随母亲学习钢琴。十岁时,在彼得堡向海尔克学习钢琴。1852年,穆索尔斯基 进彼得堡帝国禁卫军士官学校,毕业后在普列奥勃拉任斯基军团服役,充御前禁卫军。两年后脱离军界。

穆索尔斯基立志于音乐,但未得机会受正规音乐训练。因此,他的不少作品开始因其手法独特而不为人们接受。1863年,穆索尔斯基在交通部供职。在此期间,他与巴拉基列夫、斯达索夫、里姆斯基·柯萨科夫等人交往,并在他们帮助下业余从事音乐创作,成为俄罗斯民族乐派“强力集团”的成员。晚年,作曲家生活穷困潦倒,身体不好,并嗜酒,终以疾患辞世。

穆索尔斯基对民族音乐抱有坚定信念。斯塔索夫称他为“追求民族艺术理想的一伙强有力的俄罗斯作曲家”之一。他的作品不仅是庄严的悲剧,而且具有热情奔放的特点,以及辛辣的讽刺和幽默感。 穆索尔斯基的主要作品有:歌剧《鲍里斯·戈东诺夫》、《霍万斯基党人的叛乱》、《索洛钦市集》(此作去世后由居伊续作);管弦乐《荒山之夜》、钢琴组曲《图画展览会》等。他的歌曲也不乏传世佳作,如《跳蚤之歌》、《可爱的萨维什娜》等。

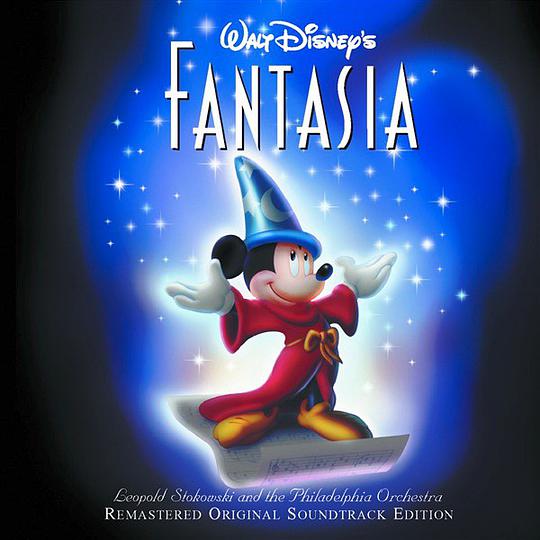

《荒山之夜》幻想曲是单乐章的标题性乐曲,是俄罗斯伟大作曲家穆索尔斯基的代表作之一,有叙事和描绘的特点,结构自由,接近于音画或散漫的变奏曲。

穆索尔斯基为他的交响诗《荒山之夜》而骄傲,为他的新颖独特,以及一反德国交响乐风格的俄罗斯风味而骄傲。奇怪的是,穆索尔斯基的这部作品从不以其原来面目露面,演出时总是用他的朋友和曾经师事里姆斯基.科萨科夫的修订本。穆索尔斯基其实是写完《荒山之夜》的,和他的歌剧《霍凡斯基之乱》不一样,根本不需要别人帮他续成。

穆索尔斯基不止一次地写完他的《荒山之夜》,而且都是用不同的形式。不过他似乎不满意其中几稿,朋友们,包括米利.巴拉基列夫(这部作品便是题赠给他的)在内,也不断劝他修改、“润饰”。 穆索尔斯基写信给他的作曲家朋友巴拉基列夫,谈起创作《荒山之夜》的计划(实际上是受人之托)时,才二十一岁。完全可以设想,他早就想要写这么一部作品了,因为听说有一份乐队与钢琴的谱子失佚,不管怎样,1861年1月7日他写信给巴拉基列夫说:“我接受了一项极有意思的委托,为明年夏天用。那就是,发生在荒山沙锅内的一整幕戏......一段女巫的安息日,几段男巫的插曲,给这些淫猥的东西写一首进行曲,要写得庄重,一个终曲——安息日礼赞,我已有了些素材;说不定会写出个名堂来。

穆索尔斯基提到的荒山是基辅附近的特里格拉夫山,在俄罗斯传说中很有名。传说中女巫的安息日在每年6月23至24日,即施洗者圣约翰之筵前夕,在此举行。恶神,也许就是魔鬼,装成黑羊,指挥各种恶鬼,男女巫士、以及杂七杂八的凶神恶煞的狂欢。类似的关于女巫安息日的传说,欧洲各国大抵都有,不过地点不同。戈雅有一幅名画就是画一只大黑羊,被一群凶相毕露的老妖婆团团围住了。

但是,穆索尔斯基就是爱拖拉。过了六年才在另一封给巴拉基列夫的信中重提这项计划。“我已开始起草写女巫们——恶鬼那段写不下去了——魔鬼的行列,自己也不满意。” 这次,他似乎终于把握住了:1867年7月12日,他写信给里姆斯基.科萨科夫说: “亲爱的好心的科辛卡: 6月23日,圣约翰节前夕(也就是仲夏日),上帝保佑,我总算写完了《荒山上的圣约翰节之夜》,这是一首音诗,标题如下:(1)女巫集合,聒噪喧哗不已;(2)魔鬼的随从;(3)亵神的魔鬼颂赞;(4)女巫的安息日。我写总谱,就是那么振笔直书,事先不打草稿。6月10日动笔,到23日我已是满心快乐和得意。这首乐曲奉献给米利(即巴拉基列夫),是他吩咐的,不用说,也是我所高兴的。亲爱的,你倒替我想想看——不打任何草稿,干净利落,一气呵成!我想到要把它送去装订,就惶恐不安:在我的画中,你最喜爱的那些段落配器相当成功,另外,我还加了不少新的东西。例如在《亵神的颂赞》中,有一段,西撒(即居伊)准会罚我上音乐学院去学习,[还有一段] b小调——描写女巫们礼赞魔鬼——你可以看出那些女巫裸着身子,一丝不挂,野蛮而肮脏。安息日那一段中,有一个相当别致的呼唤声,弦乐和短笛在降B上演奏颤音......(为这些东西)他们一定会把我从音乐院开除出去,那时西撒(即居伊)因为我写了这首女巫颂赞而把我关进去的。

“这首乐曲的设计和曲式相当新颖。引子分两段(女巫的集合):接着,一个d小调的主题稍事展开(聒噪),便同降B大调的魔鬼的随从连接起来(我狡猾地避免那类匈牙利进行曲式的陈词滥调;随从的主题不展开,而接上一个降e小调的应句(降e小调带点下流腔,十分有趣),最后用一个化学音阶(即变化音阶)在D大调的in moto contrario(相反进行)的饱满的进行上结束——此后,俄罗斯风格的b小调(礼赞)有展开、有变奏、还有一个半宗教风味的类三声中部;过渡到安息日;最后是安息日(d小调第一主题),也是用的俄罗斯风格,带变奏。安息日结束时,化学音阶和引子中的音型重新出现,效果相当好——你简直无法想象,这段安息日出落的那么紧凑,就我们的思想方法来说,是火辣辣的。用的曲式是变奏夹杂呼唤声,我认为是再适合这种乱轰轰的场面也没有了——总的气氛是火热的,毫不拖拉,一环紧扣一环。但又没有那些德国式的过渡段,实在清新可爱——不过,上帝保佑你能亲耳听听。

“我认为,《圣约翰之夜》有所出新。有思想的音乐家一定会为之感动。多么遗憾,我们远在两地,我多么希望你和我一起来检查这份新生总谱——可是,话说在头里,我可不愿作任何修改。不管生下来时带着什么缺陷,如果还能存活的话,就得那样活下去。不过,一起工作,可以说清楚许多东西——如果这幅音画在音乐会上演出,科尔什的报纸一定会发表一整栏的文字,让西撒(即居伊)老子似地教训莫丁卡(这里指的是科尔什办的《彼得堡消息报》的作曲家评论员西撒.居伊。莫丁卡是莫代斯特.穆索尔斯基的许多小名之一)”

一星期后,穆索尔斯基在给他的朋友符拉季米尔.尼科尔斯基教授的一封异常坦率的信中,谈到这个安息日的色情成分。

“女巫的赞美给予他足够的刺激以后,他发出信号,吩咐安息日开始,自己选中了几个投其所好的女巫。啊,我就是这么写的!(1)集合,叽叽喳喳、刁钻促狭;(2)魔鬼的随从;(3)猥亵的礼赞;(4)安息日。这部作品若能上演,我希望这些标题能印在节目单上,启发听众。我的音乐是俄罗斯的,曲式、风格都是独立的,基调是火热而杂乱无章的。安息日事实上从小鬼上场就开始了:在老的传说中,礼赞也属安息日的内容,不过我把这一段标开,以便清楚地说明曲式(是新的音乐曲式)。”

穆索尔斯基进而解释,他把乐队分成几组,相信听众会领会木管和弦乐音色之间的尖锐对比。他还补充说,他觉得这样更符合安息日的真实性质:“呼唤声此起彼伏,如不断的火力交叉,直到整个乌合之众投入最后的拥抱,结成一体。”穆索尔斯基似乎觉得自己说得太多而不好意思,打住话头说:“关于《夜》,我谈得太多了,也许是因为我在自己这部恶作剧的作品中看到了真正是俄罗斯的东西,摆脱了德国式的玄奥和老一套,生在......俄罗斯的土壤上,吃俄罗斯的粮食长大。”

虽然他为自己的成就而骄傲,但是当巴拉基列夫叫他仔细检查这份总谱时,他很听话。巴拉基列夫认为总谱太乱了,穆索尔斯基确实在1880年进行了修订,不过没有遵照巴拉基列夫的建议。他一度打算把《荒山之夜》用进歌剧《索罗钦斯克集市》中去,作为间奏,还打算改称《农家青年的梦》。他又曾打算把它用在另一部歌剧《姆拉达》中,那将是几个作曲家的集体创作。最后,哪一稿都末曾发表。我们至今还未得识穆索尔斯基在1867年圣约翰节前夕完成的那份管弦乐音诗的原稿的真面目。

一再出版而且成为音乐会上脍炙人口的曲目的《荒山之夜》是里姆斯基.科萨科夫的修订稿。里姆斯基告诉我们说,他是根据最早的一稿钢琴与乐队谱(已佚)和为《姆拉达》和《索罗钦斯克集市》改编的两份合唱稿的素材而修订的。里姆斯基显然没有拿到穆索尔斯基1867年的乐队稿,或者根本不知道有一份乐队稿,虽然确实是有的,在巴拉基列夫手上。 里姆斯基给他的这份总谱冠上下面一段简单的提纲: “地府里神怪的声音——冥界精灵上场,魔鬼本人继之——礼赞魔鬼,黑弥撒——安息日狂欢——高峰时分,远处响起村里教堂的钟声,精怪四散溃逃——黎明来到。”

里姆斯基.科萨科夫的总谱以小提琴高音上的狂野而呼啸的音型开始。长号的八度音型强劲地冲破乐队而出。唧唧喳喳急疾的木管使我们回想起穆索尔斯基自己的描写,和同是由木管奏出的尖叫哀号交替不已。 安息日狂欢到达高潮后,乐队一落千丈,几乎沉默;这时我们听到预报黎明的钟声,那是由单簧管、长笛独奏的一个安详的短句,竖琴弹奏天使般的琶音。

里姆斯基.科萨科夫为《荒山之夜》的配器为:短笛一、长笛二、双簧管二、单簧管二、大管二、圆号四、小号二、长号三、大号一、定音鼓、D调钟、钹、大鼓、锣、竖琴和传统弦乐器。

《Pictures at an Exhibition》《图画展览会》的原作是1874 年穆索尔斯基创作的钢琴曲。现在听众常听到的管弦乐曲是由法国作曲家拉威尔改编的,并于1923 年5 月3 日在巴黎首演。

1873年,穆索尔斯基的好友、建筑师兼画家哈德曼因急病去世,年仅39 岁。交往四年之久的密友的故去,似乎给穆索尔斯基很大的打击。穆索尔斯基和俄罗斯著名的评论家斯塔索夫为纪念和哀悼这位好朋友,为哈德曼举行了遗作展览会,展览会上展出了他生前所作的水彩画及设计图等。这一展览会成为穆索尔斯基写作这一首组曲的动机。这一钢琴组曲,不仅是穆索尔斯基的代表性器乐作品,而且是十九世纪俄国最有独创性的乐曲之一。乐曲是由与“图画”有关的十首小品,以及有间奏功用的“漫步”主题组合而成。其配合之佳,表现了穆索尔斯基所独有的大胆的创造性,因此,这一首乐曲时至今日仍然很受欢迎。这种直接了当的表现方式,对后来的法国印象派有很大的影响。

全曲共分十段,每段以一幅画为依据,并注有标题。乐曲一开始是引子,这是一个漫步的主题,这个主题在各段的间奏中多次反复出现,作为连接十首小品的间奏曲,主要用来表现作者漫步欣赏画展的情景,但这一主题在每一次反复时都有情绪上的变化,直接提示着下一幅图画的内容。斯塔索夫对漫步主题的运用解释到:“这里,作曲者描写自己东走西望,一会儿闲荡着,一会儿走近一幅画,快活的面孔时而因缅怀亡友的哀思而沮丧。”

1、侏儒,哈德曼画的是一个小侏儒迈着畸形的双腿笨拙地走路,乐曲中爆发性的力度对比和暴风雨式的曲调,表达了小侏儒因残废与孤独无助而生来受屈辱的内心强烈的感触。

2、古堡,漫步的主题经过变奏再次出现。作者来到了另一幅画面前。这幅画面上是一个游吟诗人在一座中世纪的古堡前吟唱。乐曲的旋律带有哀愁与伤感的情调。

3、杜衣勒里宫的花园,变形的漫步主题又一次出现。穆索尔斯基在此段加的副标题是“孩子们游戏后的争吵”。画面表现的巴黎著名的杜衣勒里宫的美丽景色。在保姆的看护下,孩子们追逐打闹,一派淳和的生活图景。乐曲优雅、轻巧,仿佛是孩子们任性、调皮的喊叫声和对愉快、兴奋的心情描述。

4、牛车,画面是一辆典型的农家牛车,沉重缓慢的和弦表示牛车的笨重。乐曲曲调色彩明亮、饱满,当达到高峰又渐渐归于寂静,仿佛牛车的远去。

5、未孵化的鸡雏在蛋壳里舞蹈。画面是一个小孩的头和手脚正从一个大鸡蛋壳装站出来。在漫步的主题过后,长笛欢快的曲调,带有谐谑曲的风格,表现了舞蹈的场面。

6、两个犹太人,弦乐器的齐奏描绘了一个肥胖富有的犹太人的傲慢与狂妄,而加了弱音器的小号则描绘另一个贫穷瘦弱的犹太人屈辱、可怜的形象。前者盛气凌人地对待后者。

7、利英日市场,先是小提琴而后是乐队快速的曲调表现了妇女与小商贩们在集贸市场上的吵闹与热闹的市场景象。

8、罗马墓穴,那低沉与不安定和弦展示出一幅墓穴阴森恐怖的图画,随后,单簧管的旋律充满了忧愁与哀伤。这是一个“与死人谈话”的主题。穆索尔斯基曾在标题下注到:“一句拉丁语:和死人在一起,说死人的语言。用拉丁语很对,亡友哈德曼的创作精神带着我向骷髅走去,向骷髅发出呼唤,骷髅里开始发出暗淡的红光。”哀伤的曲调使人联想到作者对哈德曼去世的哀痛之情与怀念。

9、鸡脚上的小屋,画面是一只造成巴巴亚加的茅屋形状的钟,巴巴加亚是俄罗斯童话中的女妖婆,专吃人骨头,把人骨头放在研钵里杵碎成糊。她还能乘着这只研钵在天上飞。乐曲中既有妖婆的野性发作,又有她乘着研钵沿着森林悄然行驰的情景,充满了童话中那阴森、恐怖的妖幻的神秘色彩。

10、基辅的大门楼。这是十首小品中最为精彩的一曲,风格壮严肃穆,威风堂堂。 此曲是根据已决定在基辅建造的城市大门设计图所得的灵感而作的。 当时基辅要修建一座纪念沙皇亚历山大二世的门楼,图画是哈德曼参加设计比赛的一幅设计稿。门楼顶部被哈德曼设计成戴着古代俄罗斯头盔式的圆顶,具有幻想式的神秘风味,这一设计给穆索尔斯基带来了创作的灵感。这座门楼的建造原因使作者采用了进行曲的节奏,乐曲的开始充满了庄严、威武的英雄气概。由稳重的主题开始,逐渐增强之后,突然变成了平静的圣咏调。然后先前的主题再度强有力地出现,八度音程的上下移动在此增添了辉煌的色彩。 漫步主题再次出现后,作者以此主题进行了壮丽宏伟的展开,逐渐演变成后来的有力的巨人般的主题,节日的钟声响起,最后全曲在万民欢腾的热烈气氛中结束。

这一乐曲的出版是在作者逝世后五年(1886年) 在里姆斯基-柯萨科夫的努力下才得以完成的。很多作曲家对于这一钢琴组曲的管弦乐编曲有浓厚的兴趣,但是现在一般只演奏拉威尔改编的管弦乐曲。