红旗颂 豆瓣

未知艺术家

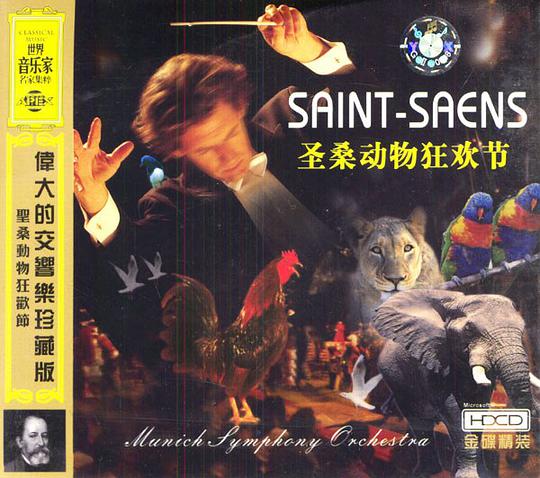

《红旗颂》是中国管弦乐最精彩的恢弘篇章,最权威乐团鼎力演绎中国音乐史上最经典的《红旗颂》、《北京喜讯到边寨》、《嘎达梅林》等作品,勇往直前的豪情,斗志昂扬的音乐,是当之无愧的红色经典。

中国管弦乐最精彩的恢弘篇章,最权威乐团鼎力演绎中国音乐史上最经典的歌曲精彩呈现!当你耳边一次次响起那雄壮的音乐声时,你会心潮彭湃就像滚滚翻腾着的江河大海!那是一种崇高的精神,一种无穷的力量!聆听这一组歌曲,让你的每一根骨头,每一块肌肉都在这宏大之中得以进化,让你的灵魂在这伟大之中得以升华!

01 红旗颂

02 北京喜讯到边寨

03 红军哥哥回来了

04 春节序曲

05 瑶族舞曲

06 花儿与少年

07 阿细跳月

08 嘎达梅林

中国管弦乐最精彩的恢弘篇章,最权威乐团鼎力演绎中国音乐史上最经典的歌曲精彩呈现!当你耳边一次次响起那雄壮的音乐声时,你会心潮彭湃就像滚滚翻腾着的江河大海!那是一种崇高的精神,一种无穷的力量!聆听这一组歌曲,让你的每一根骨头,每一块肌肉都在这宏大之中得以进化,让你的灵魂在这伟大之中得以升华!

01 红旗颂

02 北京喜讯到边寨

03 红军哥哥回来了

04 春节序曲

05 瑶族舞曲

06 花儿与少年

07 阿细跳月

08 嘎达梅林