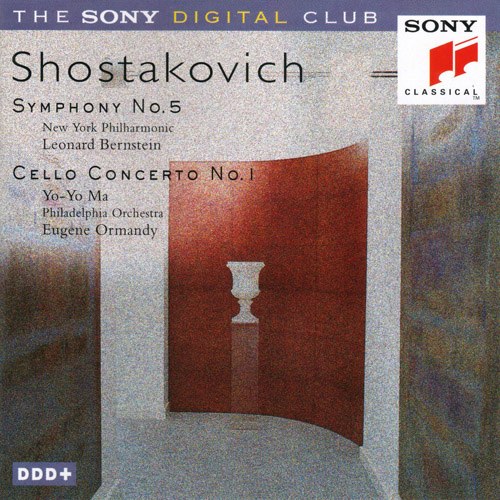

伯恩斯坦/马友友:肖斯塔科维奇第五交响曲/第一大提琴协奏曲 豆瓣

10.0 (6 个评分)

作曲:Dmitri Shostakovich

/

指挥家:Leonard Bernstein, Eugene Ormandy

…

出版发行:

Sony

肖斯塔科维奇

《第五交响曲,Op.47》&《第一大提琴协奏曲,Op.107》

这首交响曲创作于1937年,同年11月在列宁格勒首演。肖斯塔科维奇本人称这部作品是“一个苏联艺术家对于公正批评的实际的,创造性的回答。”这是由于1932年以来,随着苏联加强整顿国内的体制,艺术受到“社会主义写实”教条路线的指导,结果连早已扬名世界的肖斯塔科维奇的作品,亦受到苏联当局的批判。这部作品就是作者在这种情况下所完成的。《第五交响曲》规模宏大,风格鲜明,具有“贝多芬的精神”,因此此曲也常被比拟为《革命交响曲》,或被评为“新贝多芬风格”的交响曲。虽然此曲的直接理念被认为是“人性的设定”,但是乐曲并不设标题,而以纯音乐构成。

第一乐章从容的快板。这个大胆跳动的主题,令人联想起贝多芬的大赋格曲主题。大提琴和低音提琴以八度奏出的主题阴沉而森严。次乐章为传统的诙谐曲乐章。低音弦乐展开了急促的主题,并由木管乐器对此句做应答,时而插入令人眩目的法国号乐句。接下来的柔板是全曲中最纯美的乐章。全部铜管乐器都不派用场,而是用弦乐器展示出柔和动人的旋律线。声部的处理简单明了,效果始终清新透明。室内乐般微妙的配器法体现了肖斯塔科维奇独特的作曲风格。第四乐章鼓乐长鸣,由小号,长号和大号在猛烈的定音鼓声之后奏出一连串雷鸣般的回旋曲迭句,有着火山爆发般的力度。

降E大调《第一大提琴协奏曲》完成于1959年夏天,同年10月4日在莫斯科首演。从曲式和内容上看,此曲与《第一小提琴协奏曲》颇为相似,但这部作品的旋律却格外优美而且通俗易懂。大提琴从低音到高音,纵横无羁地驰骋着,显示出绝佳的技巧效果,因而成为倍受大提琴家欢迎的演奏曲目。演奏这部乐曲,管弦乐只采用规模较小的双管编制,但加添了钢片琴。第一乐章的主要动机形成全曲的基本动机;该曲原来计划写成三个乐章,但到后来变成了四个乐章的格局。其原因是本来附于第二乐章完结处有一段难得一见的长大装饰奏,长度甚至超过了终曲,因此作曲家索性将它独立为一个乐章。肖氏的个性在此乐章中表现得异常鲜明。

肖斯塔科维奇的作品旋律剑拔弩张,节奏繁衍多变,情绪强烈,创造大胆,富有哲理性。据介绍,他1959年完成的《降E大调第一大提琴协奏曲》是献给学生罗斯特罗波维奇并由他首演的,肖斯塔科维奇比罗斯特罗波维奇年长21岁,两人既是师生关系,又是志同道合的忘年挚友。他俩的合作产生了这部妙不可言的“第一”协奏曲。

《第五交响曲,Op.47》&《第一大提琴协奏曲,Op.107》

这首交响曲创作于1937年,同年11月在列宁格勒首演。肖斯塔科维奇本人称这部作品是“一个苏联艺术家对于公正批评的实际的,创造性的回答。”这是由于1932年以来,随着苏联加强整顿国内的体制,艺术受到“社会主义写实”教条路线的指导,结果连早已扬名世界的肖斯塔科维奇的作品,亦受到苏联当局的批判。这部作品就是作者在这种情况下所完成的。《第五交响曲》规模宏大,风格鲜明,具有“贝多芬的精神”,因此此曲也常被比拟为《革命交响曲》,或被评为“新贝多芬风格”的交响曲。虽然此曲的直接理念被认为是“人性的设定”,但是乐曲并不设标题,而以纯音乐构成。

第一乐章从容的快板。这个大胆跳动的主题,令人联想起贝多芬的大赋格曲主题。大提琴和低音提琴以八度奏出的主题阴沉而森严。次乐章为传统的诙谐曲乐章。低音弦乐展开了急促的主题,并由木管乐器对此句做应答,时而插入令人眩目的法国号乐句。接下来的柔板是全曲中最纯美的乐章。全部铜管乐器都不派用场,而是用弦乐器展示出柔和动人的旋律线。声部的处理简单明了,效果始终清新透明。室内乐般微妙的配器法体现了肖斯塔科维奇独特的作曲风格。第四乐章鼓乐长鸣,由小号,长号和大号在猛烈的定音鼓声之后奏出一连串雷鸣般的回旋曲迭句,有着火山爆发般的力度。

降E大调《第一大提琴协奏曲》完成于1959年夏天,同年10月4日在莫斯科首演。从曲式和内容上看,此曲与《第一小提琴协奏曲》颇为相似,但这部作品的旋律却格外优美而且通俗易懂。大提琴从低音到高音,纵横无羁地驰骋着,显示出绝佳的技巧效果,因而成为倍受大提琴家欢迎的演奏曲目。演奏这部乐曲,管弦乐只采用规模较小的双管编制,但加添了钢片琴。第一乐章的主要动机形成全曲的基本动机;该曲原来计划写成三个乐章,但到后来变成了四个乐章的格局。其原因是本来附于第二乐章完结处有一段难得一见的长大装饰奏,长度甚至超过了终曲,因此作曲家索性将它独立为一个乐章。肖氏的个性在此乐章中表现得异常鲜明。

肖斯塔科维奇的作品旋律剑拔弩张,节奏繁衍多变,情绪强烈,创造大胆,富有哲理性。据介绍,他1959年完成的《降E大调第一大提琴协奏曲》是献给学生罗斯特罗波维奇并由他首演的,肖斯塔科维奇比罗斯特罗波维奇年长21岁,两人既是师生关系,又是志同道合的忘年挚友。他俩的合作产生了这部妙不可言的“第一”协奏曲。