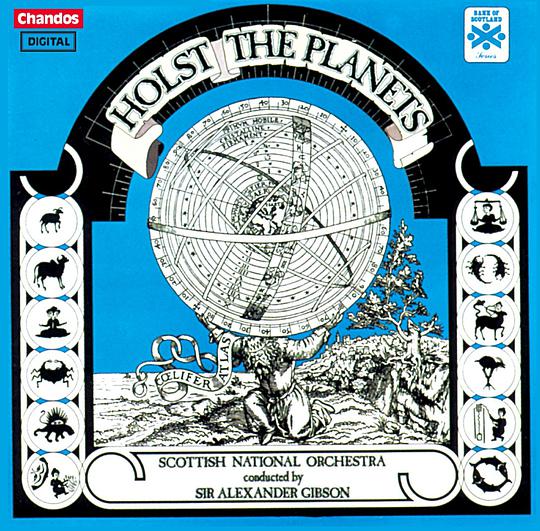

霍尔斯特:《行星》组曲 豆瓣

Royal Scottish National Orchestra

/

Sir Alexander Gibson

发布日期 1992年7月29日

出版发行:

Chandos

古斯塔夫·霍尔斯特 (Gustav Dheodore Holst,1874 - 1934),英国作曲家。生于具有瑞典血统的音乐家庭。1893年入英国伦敦皇家音乐学院学习钢琴、管风琴、作曲和长号。后在歌剧乐队中任第一长号手、管风琴手。1905年起,曾提任过伦敦圣保罗女子学校音乐科主任,皇家音乐学院作曲教授。研究过梵文并对东方哲学深感兴趣。作品富有独特的个性,偏爱于运用多调性技法。其代表作有为供大型管弦乐队演奏的组曲《行星》(作品32,由七个乐章组成),歌剧《赛维特丽》、《在野猪头酒家》,舞剧《大笨蛋》、管弦乐《圣保罗组曲》等,其中《行星》组曲最为著名。 《行星》组曲是一部庞然巨著,乐队编制也异常庞大,启用了一般很少登台的低音长笛、低音双簧管、低音单簧管、低音大管、次中音大号等管乐器,以及管风琴和众多的打击乐器。如此众多乐器的组合产生了丰富的音响色彩。但正是由于庞大,这部作品一般很少全曲演奏,通常仅演其中的三、五个乐章,有时则只是单独演奏一个乐章。这部作品启发了像星球大战这一类的电影音乐,也为交响乐开辟了一片新的天地。

本盘由皇家苏格兰国立管弦乐团演奏,亚历山大·吉布森指挥,是CHANDOS公司第一张数码录音的CD。

本盘由皇家苏格兰国立管弦乐团演奏,亚历山大·吉布森指挥,是CHANDOS公司第一张数码录音的CD。