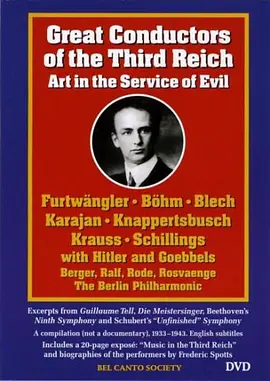

其它标题:

Great Conductors of the Third Reich: Art in the Service of Evil

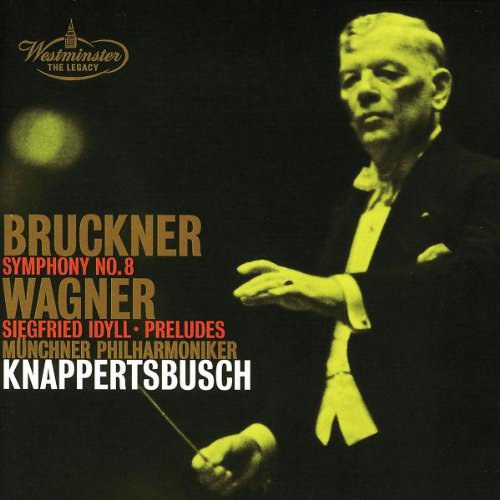

GREAT CONDUCTORS OF THE THIRD REICH includes stunning newsreel footage showing that Böhm, Furtwängler, Karajan, Knappertsbusch and Krauss, among others, turned themselves and their art into Nazi propaganda. The Nazis wanted to be perceived as men of culture, so they crowned many of their victories with concerts, which they sometimes filmed. "We are bringing the world the greatest art," was their message.

On this DVD a newsreel presents panzers parading down the Champs-Elysées juxtaposed with Karajan conducting the Prussian Staatskapelle in occupied Paris. Other footage includes Furtwängler conducting in celebration of Hitler's birthday, also Hitler at Bayreuth. When women see Hitler they weep with joy. The performances are glorious, spiritual even--the greatest art in the service of the greatest evil.--Stefan Zucker