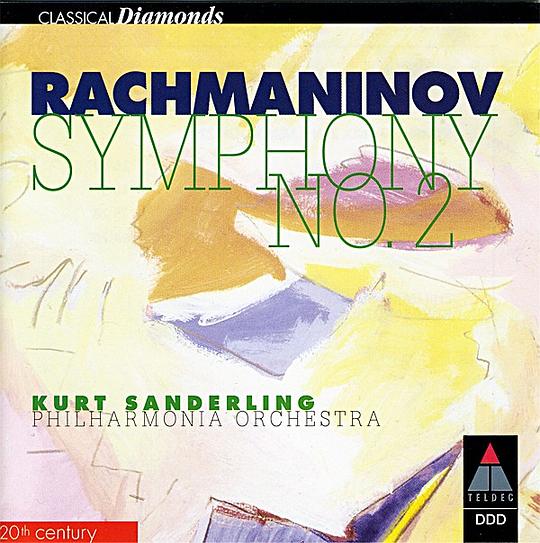

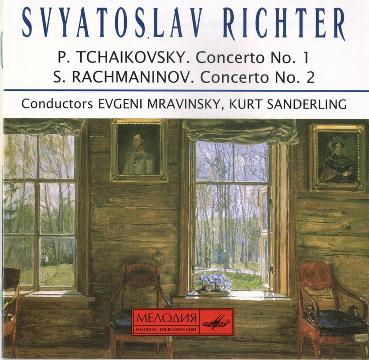

桑德林指挥列宁格勒爱乐乐团:拉赫玛尼诺夫第二交响曲 豆瓣

Kurt Sanderling

/

Leningrad Philharmonic Orchestra

类型:

古典

发布日期 1997年9月22日

出版发行:

Deutsche Grammophon