多拉蒂:1812序曲/意大利狂想曲/威灵顿的胜利 豆瓣

9.0 (8 个评分)

Antal Dorati

/

Miniapolis Symphony Orchestra

…

类型:

古典

发布日期 1995年11月14日

出版发行:

Mercury

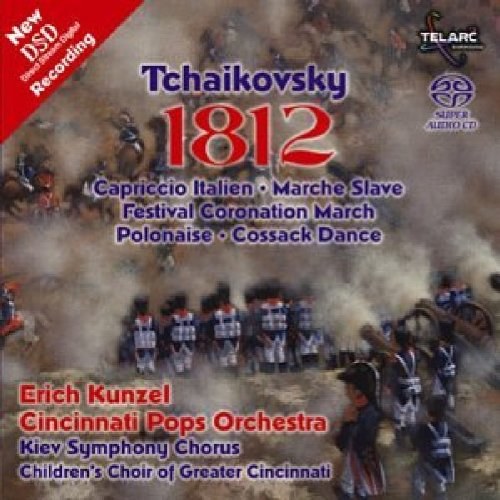

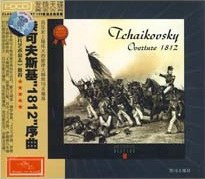

先说一下此曲的创作背景《1812序曲》是伟大的俄国音乐家柴可夫斯基在1880年创作的作品。是为了庆祝莫斯科救主基督大教堂的建成而写的。这所教堂曾经于1812年法俄战争时毁于战火。而柴可夫斯基的这首作品也用音乐的形式回眸了当年血与火的战争场景。《1812序曲》描述的是1812年发生的法俄战争。在十九世纪初,法国人的英雄拿破仑横扫欧洲大陆。在1812年,他把枪口瞄向了欧洲东面的庞然大物俄国。在当年的6月22日,他发动了对俄国的侵略战争。俄国人民奋起抵抗,在巴格拉季昂、库图佐夫等优秀将领的率领下,粉碎了法国人的进攻,使拿破仑的法兰西帝国走向衰亡。柴可夫斯基在作品中,对于战前俄国人民的平静生活、战争时双方激战的场面以及战后俄国人民庆祝胜利等场景都用音乐做了细致的刻画。

下面来说一下此张CD,柴可夫斯基的《1812序曲》是音乐、音响界的“斗气曲”,不断有新的版本、录音面世,TELARC、PHILIPS、MERCURY、DG等唱片公司出品的曲目都是发烧友津津乐道的录音杰作。这些唱片中有一张被称为“里程碑”的录音,即以MERCHRY PRESENCE发行的《1812序曲》和《威灵顿的胜利》,四十年来畅销不衰。当年的LP唱片销量超过了200万张,而如今它有成为广大音乐、音响爱好者新的收藏热点:LP唱片的录音版本经录音师的再次整理,发行激光唱片曲目包括柴可夫斯基《1812序曲》、《意大利随想曲》,以及贝多芬的《威灵顿的胜利》。

唱片采用当时的模拟录音母带制作,录音动用真枪真炮一齐开火。采用的大炮是从美国西点军校博物馆找到的拿破仑时代的法国大炮,这门大炮于1775年6月20日在法国杜埃制造,重3180磅。为了再现莫斯科的钟声,工作人员仔细研究了莫斯科钟声的音响,选用了劳拉·斯波尔曼·洛克菲勒纪念编钟,由大小74座钟组成,当中有一座世界上最重的低音钟重达40296磅。为了表现类似于莫斯科的钟声效果,工作人员又把编钟放置在瑞沃赛德教堂的钟楼上,把MERCURY三轨立体声录音的3支话筒分别高高的挂在钟楼上,左声道的话筒靠近低音钟,右声道的话筒靠近中音种,中间的话筒靠近高音钟,之后进行后期制作。再出激光唱片时,原版的三轨录音的音乐效果磁带再次合成,使欣赏者能够充分领略到音乐、炮声与钟声一起鸣响所产生的空间感。

《1812序曲》录制于1958年4月5日,录音地点是明尼苏达州诺斯罗普大会堂。其中劳拉·斯波尔曼·洛克菲勒编钟录制于1958年5月10日,加农炮录制于1958年7月10日,地点是西点军校。《意大利随想曲》录制于1955年12月22日。《威灵顿的胜利》录制于1960年6月9日,地点是伦敦城外温伯利城音乐厅,枪炮声录制于1960年8月20日,地点是西点军校。

枪炮声的录音可以说是非常棘手,整个过程都在室外。首先要保证在录音时话筒别被子弹击中,其次是话筒拾音头的长度位置,在录制钟声的时候话筒在20米的高空。还有就是必须把握录音的机会必须一次成功,因为博物馆收藏的大炮已经一个多世纪填入过炮弹了,火药是军校的专家专门调制的。

录音的最大难题是声音效果的混音,这在技术上相当有难度。只从技术上来说,《1812序曲》还比价容易,只有16声炮声和两组钟声但《威灵顿的胜利》则不同,里面有194声炮击和25处枪的连发,要求非常准确地出现在某一小节段落。贝多芬甚至在乐谱上作出了标注。

《1812序曲》MERCURY的CD版本总体上来说,曲目并不新,搭配也是老套路发行目的有赚钱之嫌。但此唱片最大的成功,主要是乐曲的演绎。在众多的类似的的录音版本中此版CD的音乐特点比较突出,在乐曲的处理手法上多拉第与其他著名指挥家也不同,且多拉第也是听过指挥这几部作品的录音后被人们广为接受。

归结起来这张唱片有以下特点。

1 曲目搭配得当。

2 录音相当出色,当年的LP唱片发行量超过200万张,所以此录音版本值得收藏。

3 演奏中的“音乐味”突出。

4 曲目时间略短。

5 迪姆斯·泰勒在唱片中近20分钟有关录音的英文讲解对普通听众没有意义,但对于有兴趣的发烧友和专业人士或许有益。

下面来说一下此张CD,柴可夫斯基的《1812序曲》是音乐、音响界的“斗气曲”,不断有新的版本、录音面世,TELARC、PHILIPS、MERCURY、DG等唱片公司出品的曲目都是发烧友津津乐道的录音杰作。这些唱片中有一张被称为“里程碑”的录音,即以MERCHRY PRESENCE发行的《1812序曲》和《威灵顿的胜利》,四十年来畅销不衰。当年的LP唱片销量超过了200万张,而如今它有成为广大音乐、音响爱好者新的收藏热点:LP唱片的录音版本经录音师的再次整理,发行激光唱片曲目包括柴可夫斯基《1812序曲》、《意大利随想曲》,以及贝多芬的《威灵顿的胜利》。

唱片采用当时的模拟录音母带制作,录音动用真枪真炮一齐开火。采用的大炮是从美国西点军校博物馆找到的拿破仑时代的法国大炮,这门大炮于1775年6月20日在法国杜埃制造,重3180磅。为了再现莫斯科的钟声,工作人员仔细研究了莫斯科钟声的音响,选用了劳拉·斯波尔曼·洛克菲勒纪念编钟,由大小74座钟组成,当中有一座世界上最重的低音钟重达40296磅。为了表现类似于莫斯科的钟声效果,工作人员又把编钟放置在瑞沃赛德教堂的钟楼上,把MERCURY三轨立体声录音的3支话筒分别高高的挂在钟楼上,左声道的话筒靠近低音钟,右声道的话筒靠近中音种,中间的话筒靠近高音钟,之后进行后期制作。再出激光唱片时,原版的三轨录音的音乐效果磁带再次合成,使欣赏者能够充分领略到音乐、炮声与钟声一起鸣响所产生的空间感。

《1812序曲》录制于1958年4月5日,录音地点是明尼苏达州诺斯罗普大会堂。其中劳拉·斯波尔曼·洛克菲勒编钟录制于1958年5月10日,加农炮录制于1958年7月10日,地点是西点军校。《意大利随想曲》录制于1955年12月22日。《威灵顿的胜利》录制于1960年6月9日,地点是伦敦城外温伯利城音乐厅,枪炮声录制于1960年8月20日,地点是西点军校。

枪炮声的录音可以说是非常棘手,整个过程都在室外。首先要保证在录音时话筒别被子弹击中,其次是话筒拾音头的长度位置,在录制钟声的时候话筒在20米的高空。还有就是必须把握录音的机会必须一次成功,因为博物馆收藏的大炮已经一个多世纪填入过炮弹了,火药是军校的专家专门调制的。

录音的最大难题是声音效果的混音,这在技术上相当有难度。只从技术上来说,《1812序曲》还比价容易,只有16声炮声和两组钟声但《威灵顿的胜利》则不同,里面有194声炮击和25处枪的连发,要求非常准确地出现在某一小节段落。贝多芬甚至在乐谱上作出了标注。

《1812序曲》MERCURY的CD版本总体上来说,曲目并不新,搭配也是老套路发行目的有赚钱之嫌。但此唱片最大的成功,主要是乐曲的演绎。在众多的类似的的录音版本中此版CD的音乐特点比较突出,在乐曲的处理手法上多拉第与其他著名指挥家也不同,且多拉第也是听过指挥这几部作品的录音后被人们广为接受。

归结起来这张唱片有以下特点。

1 曲目搭配得当。

2 录音相当出色,当年的LP唱片发行量超过200万张,所以此录音版本值得收藏。

3 演奏中的“音乐味”突出。

4 曲目时间略短。

5 迪姆斯·泰勒在唱片中近20分钟有关录音的英文讲解对普通听众没有意义,但对于有兴趣的发烧友和专业人士或许有益。