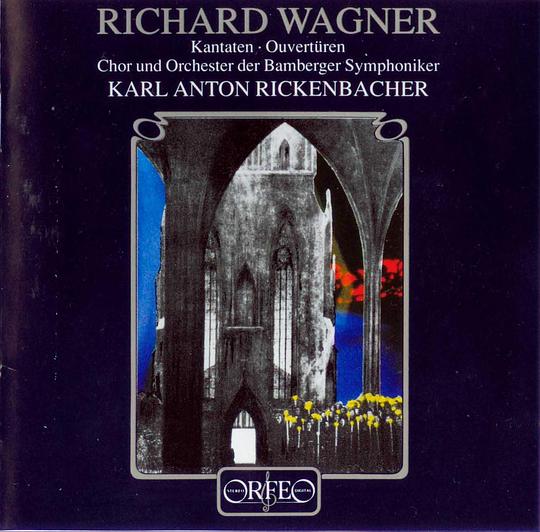

关于瓦格纳,大多数人都知道他的歌剧作品以及《齐格飞牧歌》,却往往忽视了他还有100多部各种形式的其他作品。其实当他所有的作品汇集在一起,才能为我们展现一个真实而全面的瓦格纳。例如他作于1834年底的清唱剧作品《1835,在新的一年的开端》(Bein Antritt des neues Jahres 1835, WWV 36),是他在马德格堡剧院任总监半年后在几天时间里写就的。1835年元旦于马德格堡国立歌剧院首演。可惜的是,这不独幕剧的剧本被制作人Wilhelm Schmale弄丢了,只留下了曲谱。瓦格纳写这部作品速度之外令人咋舌:特别是写序曲,只用了一个半小时。不过他在其中不停地重复主旋律,其实是偷了个懒。不过看起来似乎这不序曲并非是一首独立的序曲而是清唱剧的一部分,因为瓦格纳在引子中写了一段抒情曲,用以表现“对旧的一年的别离”。此外,瓦格纳还多处引用了自己的《C大调交响曲》,该曲还是沿袭贝多芬开创德奥音乐的早期模式创作的,但是兼有韦伯的德式浪漫风格。1837年秋瓦格纳在里加写了一首国颂《尼古拉》(Nicolay, WWV 44),是献给当时的俄罗斯沙皇尼古拉一世的(因为当时拉脱维亚还是俄国领土)。其中带有一些俄罗斯民歌风格。

在德累斯顿任职期间,瓦格纳写了一首政治性的作品《黎明》(Der Tag erscheint, WWV 68B),这是受萨克森国王腓特烈·奥古斯特二世委托创作的,用于1843年6月7日腓特烈·奥古斯特一世纪念牌的落成仪式。瓦格纳用克里斯托弗·克里斯坦·霍尔菲尔德的诗歌作歌词,以人声为主,加入少量管乐伴奏。不过最终演出的时候使用的是无伴奏合唱,这也反应出瓦格纳那时对无伴奏人声的癖好(另一个例子就是1843年7月开始创作的《唐豪塞》)。

《韦伯纪念曲》(An Webers Grabe, WWV 72)和《唐豪塞》有类似的风格,这首合唱作品作于1844年11月,用于韦伯的遗体从伦敦移葬回德累斯顿的仪式。该曲在腓特烈国立公墓的葬礼进行了演唱。

接下来的法国作品Descendons gaiement la courtille,WWV 65。是瓦格纳在巴黎时候创作的一部作品,用于描写巴黎狂欢节的场景。该曲对奥芬巴赫的作曲风格产生过影响。

《浮士德序曲》是瓦格纳交响作品创作中最具雄心的一部。该曲写于1839-40年,当时他受到柏辽兹写的戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》的影响,也打算写一部多乐章的戏剧交响曲《浮士德》,《浮士德序曲》就是其中的第一乐章。本来瓦格纳已经构思好了第二乐章,但是1855在听了未来的岳父李斯特的浮士德交响曲之后,他决定将此曲单独发表。

《黎恩济》序曲是瓦格纳早期歌剧《黎恩济》的序曲,是音乐会中的常演曲目。网上关于此曲资料很多。在此不做介绍,引用天涯的一篇文章

。

原作:Egon Voss

英文翻译:Lionel Salter

中文编译:kalasnikf(Duke Hechburg)