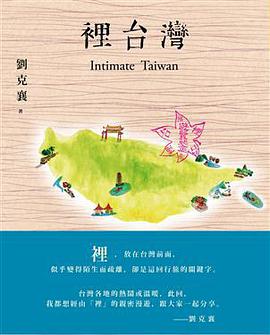

裡台灣 豆瓣

作者:

劉克襄

玉山社

2013

- 6

裡,放在台灣前面,似乎變得陌生而疏離,卻是這回行旅的關鍵字。

台灣各地的熱鬧或溫暖,此回,我都想經由「裡」的親密漫遊,跟大家一起分享。

——劉克襄

每一個時代,都有山川風物、人文歷史的記述,供後人想像追溯彼時的風貌。多年來,劉克襄走遍大城小鎮深山野壑,如是熟悉家園,又筆耕不輟,累積出精采豐厚的《裡台灣》。

惟這不是詳實的旅行指南,更非沉迷於走訪的心情撞擊。年輕起,鳥類、植物、歷史、古道、鄉鎮、鐵道等諸多題材的潛修歷練,一一開闊劉克襄的視野,加上樂於試驗的精神,他的作品往往深具開創性,洋溢著博物學家綜觀博聞的特質,更擅長小題大作。

不論行走百年地景、小村小鎮,或是采采鄉野,他都一直在尋找一個最貼近當地的角度,烙印這片土地的銘記。賞鳥時,它是候鳥交會的驛站。倘若漫遊台南府城,那是五個圓環,以此為核心一層一層包圍,不僅蘊蓄了古都的街景美學,台南人的生活巧思也鑲嵌其中。又如流連淡水老街,則是一家麵包店、一間二手書屋,讓淡水繼續吐露憧憬。或者在東石,密密麻麻的蚵架像方形圖陣的詭異密碼,彷彿搭乘太空梭駛抵未來的某一星球國度;而當你輕咬當地的小吃蚵仔包,澎湃十足的海洋風味,又將你拉回現實,蚵田蚵海蚵屋蚵的人生盡在其中。

裡台灣,如此地道內行,彷彿攝影師按下快門,拍下一張張經典的影像。書中景點幾為普羅或知名勝地,即便訊息充斥,作者還是能發掘不同的面貌。時而溯古論今,描述地貌流動;時而博引自然,道盡風物。裡恰如漬物的甕裡乾坤,包羅作者漫遊台灣的奧義。閱讀著每一篇文章,我們彷彿神遊預覽了書中景點,摸透它們的脾性,更興起旅行實證的衝動。不論現在或將來,《裡台灣》都抓得住台灣!

不想環遊世界,想貼近台灣,有時寂寞,卻無可取代。

作者劉克襄年輕氣盛時,經常騎著野狼125馳騁四方。得子後因孩孺的牽絆,開始探索住家附近的閒置野地。囿於一小方天地,仍有萬般發現,總是急忙記錄和繪圖,不減狂熱的心志。如今他繼續背著背包,不停地走路,看山水風物,看台灣的內裡,也照見自己。本書即是他走遍大城小鎮深山野壑,如是熟悉家園,又筆耕不輟,累積出精采豐厚的《裡台灣》。書中景點幾為普羅或知名勝地,即便訊息充斥,作者還是能發掘不同的面貌。時而溯古論今,描述地貌流動;時而博引自然,道盡風物。裡恰如漬物的甕裡乾坤,包羅作者漫遊台灣的奧義。閱讀著每一篇文章,讀者彷彿神遊預覽了書中景點,摸透它們的脾性,更興起旅行實證的衝動。

台灣各地的熱鬧或溫暖,此回,我都想經由「裡」的親密漫遊,跟大家一起分享。

——劉克襄

每一個時代,都有山川風物、人文歷史的記述,供後人想像追溯彼時的風貌。多年來,劉克襄走遍大城小鎮深山野壑,如是熟悉家園,又筆耕不輟,累積出精采豐厚的《裡台灣》。

惟這不是詳實的旅行指南,更非沉迷於走訪的心情撞擊。年輕起,鳥類、植物、歷史、古道、鄉鎮、鐵道等諸多題材的潛修歷練,一一開闊劉克襄的視野,加上樂於試驗的精神,他的作品往往深具開創性,洋溢著博物學家綜觀博聞的特質,更擅長小題大作。

不論行走百年地景、小村小鎮,或是采采鄉野,他都一直在尋找一個最貼近當地的角度,烙印這片土地的銘記。賞鳥時,它是候鳥交會的驛站。倘若漫遊台南府城,那是五個圓環,以此為核心一層一層包圍,不僅蘊蓄了古都的街景美學,台南人的生活巧思也鑲嵌其中。又如流連淡水老街,則是一家麵包店、一間二手書屋,讓淡水繼續吐露憧憬。或者在東石,密密麻麻的蚵架像方形圖陣的詭異密碼,彷彿搭乘太空梭駛抵未來的某一星球國度;而當你輕咬當地的小吃蚵仔包,澎湃十足的海洋風味,又將你拉回現實,蚵田蚵海蚵屋蚵的人生盡在其中。

裡台灣,如此地道內行,彷彿攝影師按下快門,拍下一張張經典的影像。書中景點幾為普羅或知名勝地,即便訊息充斥,作者還是能發掘不同的面貌。時而溯古論今,描述地貌流動;時而博引自然,道盡風物。裡恰如漬物的甕裡乾坤,包羅作者漫遊台灣的奧義。閱讀著每一篇文章,我們彷彿神遊預覽了書中景點,摸透它們的脾性,更興起旅行實證的衝動。不論現在或將來,《裡台灣》都抓得住台灣!

不想環遊世界,想貼近台灣,有時寂寞,卻無可取代。

作者劉克襄年輕氣盛時,經常騎著野狼125馳騁四方。得子後因孩孺的牽絆,開始探索住家附近的閒置野地。囿於一小方天地,仍有萬般發現,總是急忙記錄和繪圖,不減狂熱的心志。如今他繼續背著背包,不停地走路,看山水風物,看台灣的內裡,也照見自己。本書即是他走遍大城小鎮深山野壑,如是熟悉家園,又筆耕不輟,累積出精采豐厚的《裡台灣》。書中景點幾為普羅或知名勝地,即便訊息充斥,作者還是能發掘不同的面貌。時而溯古論今,描述地貌流動;時而博引自然,道盡風物。裡恰如漬物的甕裡乾坤,包羅作者漫遊台灣的奧義。閱讀著每一篇文章,讀者彷彿神遊預覽了書中景點,摸透它們的脾性,更興起旅行實證的衝動。