台湾

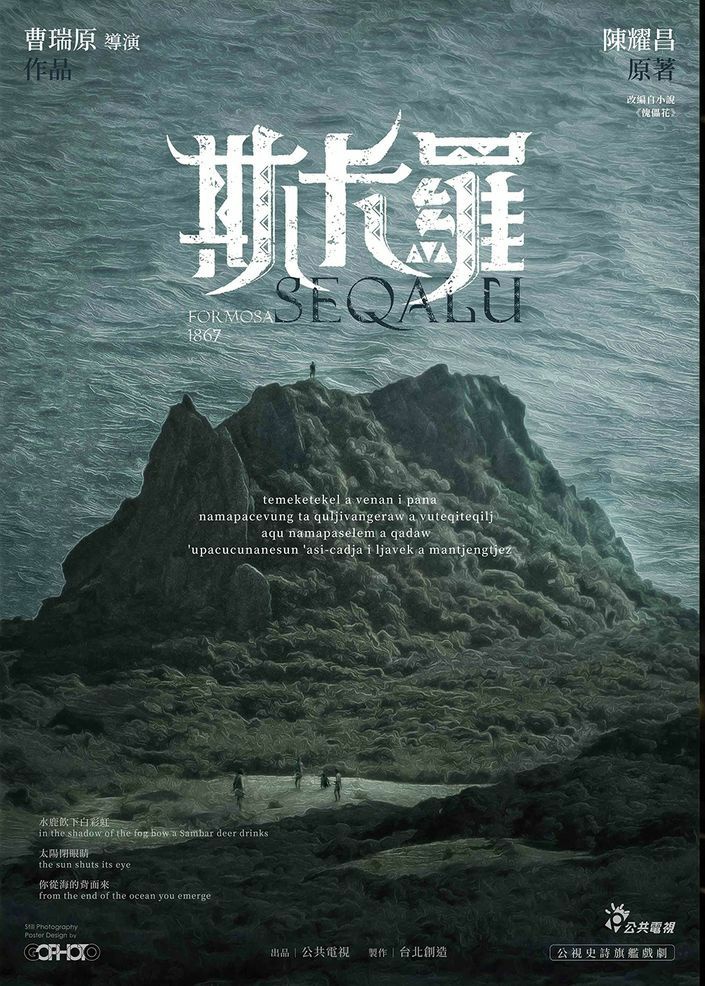

斯卡罗 (2021) 豆瓣 IMDb TMDB

斯卡罗 Season 1 所属 电视剧集: 斯卡罗

6.8 (9 个评分)

导演:

曹瑞原

演员:

吴慷仁

/

温贞菱

剧情改编自记述1867年罗妹号事件及南岬之盟的历史小说《傀儡花》。故事背景起点在当年3月,美国商船罗妹号(Rover)在台湾南部恒春半岛的琅峤地区(今恒春镇)遭遇暴风而触礁搁浅海边。船上13人上岸求生时因误闯原住民族斯卡罗酋邦的领地,被当地原住民误认为侵略者而被杀害,史称“罗妹号事件”。当时的斯卡罗人、排湾族人会攻击擅闯领域的洋人,宣称是龟仔甪社的祖先曾经在百年前遭洋人入侵,几乎被灭社,为了保护部落并为祖先报仇,才将误闯地盘的洋人出草猎首。

事件一触即发引发震荡,美国任命其驻厦门领事李仙得来台调查,大清对此事虚以委蛇欲盖弥彰意图将此事掩盖过去。对此美国决定自己发动福尔摩沙远征,派出两艘海军军舰出兵攻打原住民部落。然而拥有较为先进武器的美军因不谙险恶地形而遭原住民伏击得手,带队军官反遭原住民狙击战死。美军受挫后决定撤退等待增援,但美国政府强硬表明决不善甘罢休。而清廷见到美国政府态度才惊觉事态严重,即派台湾总兵刘明灯率兵士500人协助前来调查的美英两国人员。

种族交织、山头林立的恒春半岛,风起云涌。包括山区卑南族、排湾族的斯卡罗酋邦、平埔马卡道族和土生仔的社寮部落、因土地开垦而移垦的闽、客汉人聚落。事发前,各方族群关系已不睦,为了生存,闽、客、原住民之间长期交锋,常常发生利益冲突。而这起事件的风波,加上外来势力的威胁,使得闽、客、原住民之间长年的恩怨积累爆发,导致更多种族纷争。

斯卡罗酋长大股头卓杞笃,以智慧化解纷争,整合在地各族群力量。最后,由美国领事李仙得,与卓杞笃双方达成共识,以书面纪录为非正式的谅解备忘录,史称“南岬之盟”,纷争始告一段落。

剧集交织历史人物和虚构角色,呈现罗发号事件事件及其衍生事件,涉入其中的族群有原住民排湾族、卑南族、马卡道族、土生人(原汉混血);汉人有闽南人、客家人、清朝官员,西方国家有英、美、法裔人。剧集描绘台湾原住民族、汉人,与西方国家势力,多个族群间的冲突与发展,也刻划出台湾族群融合的深刻过程。

事件一触即发引发震荡,美国任命其驻厦门领事李仙得来台调查,大清对此事虚以委蛇欲盖弥彰意图将此事掩盖过去。对此美国决定自己发动福尔摩沙远征,派出两艘海军军舰出兵攻打原住民部落。然而拥有较为先进武器的美军因不谙险恶地形而遭原住民伏击得手,带队军官反遭原住民狙击战死。美军受挫后决定撤退等待增援,但美国政府强硬表明决不善甘罢休。而清廷见到美国政府态度才惊觉事态严重,即派台湾总兵刘明灯率兵士500人协助前来调查的美英两国人员。

种族交织、山头林立的恒春半岛,风起云涌。包括山区卑南族、排湾族的斯卡罗酋邦、平埔马卡道族和土生仔的社寮部落、因土地开垦而移垦的闽、客汉人聚落。事发前,各方族群关系已不睦,为了生存,闽、客、原住民之间长期交锋,常常发生利益冲突。而这起事件的风波,加上外来势力的威胁,使得闽、客、原住民之间长年的恩怨积累爆发,导致更多种族纷争。

斯卡罗酋长大股头卓杞笃,以智慧化解纷争,整合在地各族群力量。最后,由美国领事李仙得,与卓杞笃双方达成共识,以书面纪录为非正式的谅解备忘录,史称“南岬之盟”,纷争始告一段落。

剧集交织历史人物和虚构角色,呈现罗发号事件事件及其衍生事件,涉入其中的族群有原住民排湾族、卑南族、马卡道族、土生人(原汉混血);汉人有闽南人、客家人、清朝官员,西方国家有英、美、法裔人。剧集描绘台湾原住民族、汉人,与西方国家势力,多个族群间的冲突与发展,也刻划出台湾族群融合的深刻过程。

女鬼桥 (2020) TMDB 维基数据 IMDb 豆瓣

女鬼橋

5.7 (58 个评分)

导演:

奚岳隆

演员:

詹宛儒

/

张寗

…

其它标题:

女鬼橋

/

The Bridge Curse

…

电影故事原型来自真实传闻已久、发生在台中东海大学“女鬼桥”的校园灵异事件:相传有一位女学生被负心男抛弃,午夜时从桥上跳河自尽,自此那座桥就发生多次灵异现象,故被学生命名为“女鬼桥”。2018年时有一位学生凌晨独自到女鬼桥直播,期间有网友突然发现直播背景的树上疑似有一名身穿白衣女子飘在空中。当时这件“撞鬼直播”事件引爆网路讨论,《女鬼桥》的故事就由此延伸,更配合一连串以观众为第一视角、不间断的惊悚恐怖场面,务求令观众一路惊到尾,直奔最后惊人结局!

你曾是少年 豆瓣

7.7 (60 个评分)

S.H.E

类型:

流行

发布日期 2015年5月20日

出版发行:

华研国际

华语女子天团S.H.E藏声两年 2015最新单曲神秘空降《你曾是少年》

四大名导联名推荐天才电影《少年班》 导演肖洋情同粉丝作词邀唱

华语女子天团S.H.E自2012年底发行「花又开好了」专辑以来,经过「2gether 4ever」2013世界巡回及2014安可场巡回演唱会后,团员各自单飞出击,皆创佳绩。田馥甄/如果演唱会台北高雄场秒杀售罄,巡回场次不断增加!Selina任家萱 2015年初发行个人专辑「3.1415」,圆容教主能言善道形象深植人心,备受主持界期待!ELLA丰富戏胞活跃各大表演场合,发行「WHY NOT」专辑受封流行疯后,并持续交出戏剧作品耕耘戏剧之路!因此超过两年时间,S.H.E未以团体名义发表音乐新作,这次特地为天才电影《少年班》献唱电影主题曲,为电影主角们娓娓道出怀念青春的心声!

《少年班》电影是由剪接师出身的肖洋,剪而优则导的大屏幕处女作,以自身经历取材,淬炼出独特的影像说故事能力,相当动人且极具感染力!也因而获得冯小刚、陈国富、韩寒、易小星四大名导联名推荐!电影主题曲则是邀请到久未合体推出新歌的S.H.E来演唱,肖洋透露S.H.E是他大学时期女朋友最喜欢的团体,耳濡目染之下S.H.E也成为他最喜欢的华语女歌手之一,看到同样成长的她们,彷佛也像看到那些年的自己。对此S.H.E开玩笑表示:「听到导演这样说我们感到很荣幸,但怎么隐隐约约有一种心酸的感觉,出道多年的艺人听到别人说从以前就听你们的歌,有时候会不太舒服。但是导演很有才华,还亲自写词,我们荣幸的成份比较多啦!哈哈!」

为精准传达《少年班》电影中的内在价值观,导演肖洋如履薄冰苦心煎熬数日,终于交出《你曾是少年》的歌词,希望透过这首歌搭配电影同时提醒大家,我们需要在这个越来越忙碌和复杂的时代永远记住我们的初心,记得我们在人生旅途刚出发的样子,找到自己与世界相处最自如的方式。已率先看过电影试片的S.H.E也表达,看完电影可以更深刻了解导演歌词里想传达的精神,相信每个人都可以在歌曲和电影里面感受到自己突然涌现出来历历在目的青春岁月!

四大名导联名推荐天才电影《少年班》 导演肖洋情同粉丝作词邀唱

华语女子天团S.H.E自2012年底发行「花又开好了」专辑以来,经过「2gether 4ever」2013世界巡回及2014安可场巡回演唱会后,团员各自单飞出击,皆创佳绩。田馥甄/如果演唱会台北高雄场秒杀售罄,巡回场次不断增加!Selina任家萱 2015年初发行个人专辑「3.1415」,圆容教主能言善道形象深植人心,备受主持界期待!ELLA丰富戏胞活跃各大表演场合,发行「WHY NOT」专辑受封流行疯后,并持续交出戏剧作品耕耘戏剧之路!因此超过两年时间,S.H.E未以团体名义发表音乐新作,这次特地为天才电影《少年班》献唱电影主题曲,为电影主角们娓娓道出怀念青春的心声!

《少年班》电影是由剪接师出身的肖洋,剪而优则导的大屏幕处女作,以自身经历取材,淬炼出独特的影像说故事能力,相当动人且极具感染力!也因而获得冯小刚、陈国富、韩寒、易小星四大名导联名推荐!电影主题曲则是邀请到久未合体推出新歌的S.H.E来演唱,肖洋透露S.H.E是他大学时期女朋友最喜欢的团体,耳濡目染之下S.H.E也成为他最喜欢的华语女歌手之一,看到同样成长的她们,彷佛也像看到那些年的自己。对此S.H.E开玩笑表示:「听到导演这样说我们感到很荣幸,但怎么隐隐约约有一种心酸的感觉,出道多年的艺人听到别人说从以前就听你们的歌,有时候会不太舒服。但是导演很有才华,还亲自写词,我们荣幸的成份比较多啦!哈哈!」

为精准传达《少年班》电影中的内在价值观,导演肖洋如履薄冰苦心煎熬数日,终于交出《你曾是少年》的歌词,希望透过这首歌搭配电影同时提醒大家,我们需要在这个越来越忙碌和复杂的时代永远记住我们的初心,记得我们在人生旅途刚出发的样子,找到自己与世界相处最自如的方式。已率先看过电影试片的S.H.E也表达,看完电影可以更深刻了解导演歌词里想传达的精神,相信每个人都可以在歌曲和电影里面感受到自己突然涌现出来历历在目的青春岁月!

十七 豆瓣

8.0 (42 个评分)

S.H.E

类型:

流行

发布日期 2018年8月30日

出版发行:

华研国际

十七岁的青春诗篇 你我再翻完美一页

S.H.E全新合体单曲『十七』

生命不断延伸 你与我更多回忆将不停诞生

「时间的长河 我非你们不可!」

S.H.E 十七周年纪念单曲 吴青峰写词谱曲量身打造

2018 【十七音乐会】经典重现 携手再创你我回忆

近年每当来到911这个重要时分,就将是举办特别企划周年纪念活动的时刻,在S.H.E成军迈入第十七个年头,当然也必须全力以赴端出精心策划专属S.H.E的庆生活动,早在ELLA坐月子时举办音乐会的念头就已悄然萌芽,并为了反馈广大粉丝的期待,特将音乐会场地拉至两厅院艺文广场扩大举办,且开放免费入场,希望满足歌迷们久候三人合体登台的期盼。

除了911当天三人希望能与广大的歌迷近距离欢庆生日外,也将发表睽违已久的合体新作品『十七』,这次特邀吴青峰为S.H.E量身打造全新单曲,阐述三人出道至今的深厚情感,并将这份坚强的情谊化为动人的旋律,三人一听到DEMO就深受感动,惊讶青峰能用如此朴实却又夹带丰厚情感的字句,娓娓道出她们这十七年累积的"感情史"。除了好久没有合体进录音室外,也许久未三人一起在户外拍摄封面视觉,这次邀请风格清新个性强烈的日籍摄影师滨田英明操刀,在经过多次来回讨论后,拍摄背景特别选择在一片柏林蓝的跑道操场上,呈现一股纯净又青春的气息,也意味着S.H.E虽然迈入十七,但依然在各自的跑道上并肩努力着,且不停前进并自我突破,期望在这些场景下带出属于S.H.E的美好十七。单曲将在8月30日全面数位上架!作为S.H.E即将告别十七岁的成年礼,也盼望此曲能成为歌迷们最珍贵的纪念品。

S.H.E出道以来缔造了多项辉煌成绩,也彼此共同渡过了许多难忘的经历,在十七周年的重要时刻,筹备多时的【十七音乐会】也即将到来,9月11日于两厅院艺文广场免费索票入场盛大开唱!十七岁的你是怀抱着怎样的自己?那是即将从青涩懵懂的青春启程,是即将挥别熟悉去探知这辽阔世界,是欣喜往前却又胆怯回望的迈开步伐,是欢喜也同时担忧,还好这一路有你们始终相伴。即将度过锦瑟年华的S.H.E,也许经历过聚散离分,也许尝受过怀疑眼神,在迈向成年的下一段旅程,还有多少未知等着一起渡过,还请你们陪我们见证。

S.H.E全新合体单曲『十七』

生命不断延伸 你与我更多回忆将不停诞生

「时间的长河 我非你们不可!」

S.H.E 十七周年纪念单曲 吴青峰写词谱曲量身打造

2018 【十七音乐会】经典重现 携手再创你我回忆

近年每当来到911这个重要时分,就将是举办特别企划周年纪念活动的时刻,在S.H.E成军迈入第十七个年头,当然也必须全力以赴端出精心策划专属S.H.E的庆生活动,早在ELLA坐月子时举办音乐会的念头就已悄然萌芽,并为了反馈广大粉丝的期待,特将音乐会场地拉至两厅院艺文广场扩大举办,且开放免费入场,希望满足歌迷们久候三人合体登台的期盼。

除了911当天三人希望能与广大的歌迷近距离欢庆生日外,也将发表睽违已久的合体新作品『十七』,这次特邀吴青峰为S.H.E量身打造全新单曲,阐述三人出道至今的深厚情感,并将这份坚强的情谊化为动人的旋律,三人一听到DEMO就深受感动,惊讶青峰能用如此朴实却又夹带丰厚情感的字句,娓娓道出她们这十七年累积的"感情史"。除了好久没有合体进录音室外,也许久未三人一起在户外拍摄封面视觉,这次邀请风格清新个性强烈的日籍摄影师滨田英明操刀,在经过多次来回讨论后,拍摄背景特别选择在一片柏林蓝的跑道操场上,呈现一股纯净又青春的气息,也意味着S.H.E虽然迈入十七,但依然在各自的跑道上并肩努力着,且不停前进并自我突破,期望在这些场景下带出属于S.H.E的美好十七。单曲将在8月30日全面数位上架!作为S.H.E即将告别十七岁的成年礼,也盼望此曲能成为歌迷们最珍贵的纪念品。

S.H.E出道以来缔造了多项辉煌成绩,也彼此共同渡过了许多难忘的经历,在十七周年的重要时刻,筹备多时的【十七音乐会】也即将到来,9月11日于两厅院艺文广场免费索票入场盛大开唱!十七岁的你是怀抱着怎样的自己?那是即将从青涩懵懂的青春启程,是即将挥别熟悉去探知这辽阔世界,是欣喜往前却又胆怯回望的迈开步伐,是欢喜也同时担忧,还好这一路有你们始终相伴。即将度过锦瑟年华的S.H.E,也许经历过聚散离分,也许尝受过怀疑眼神,在迈向成年的下一段旅程,还有多少未知等着一起渡过,还请你们陪我们见证。

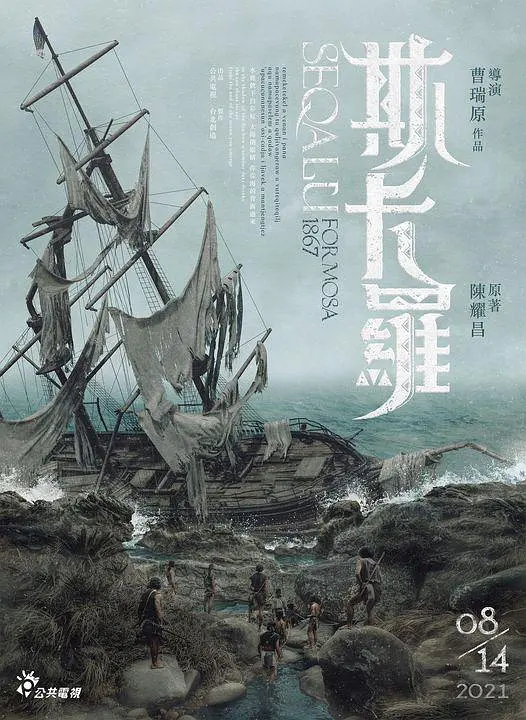

斯卡罗 (2021) 维基数据 TMDB

斯卡羅

7.8 (36 个评分)

导演:

曹瑞原

演员:

温贞菱

/

吴慷仁

…

其它标题:

斯卡羅

/

傀儡花

…

海上的风,吹沉了大船,蓝眼人背海而来,为岛上的多元族群带来震荡。

原本闽、客、平埔族群为了生存就不时角力,在面对洋人在琅𤩝的调查与惩凶、清朝大军压境等多方势力冲击下,要如何保护各自部族的利益与安全?

拥有客家与原住民血统的姊弟,蝶妹为了促成和平,成为洋人和部落、闽客间的翻译;阿杰选择回到部落,两人在矛盾与对立中,如何在部落的尊严和族群的认同中找寻自己的定位?

而斯卡罗大股头卓杞笃为了捍卫领土,将如何消弭外来势力侵略、化解部落纷争与对立,成功与美国领事李仙得签下和平盟约「南岬之盟」,让事件和平落幕呢?

公视史诗旗舰戏剧《斯卡罗》,8月14日起,每周六晚上九点到十一点,一起认识台湾人都必须知道的历史、一次影响深远的国际事件。

原本闽、客、平埔族群为了生存就不时角力,在面对洋人在琅𤩝的调查与惩凶、清朝大军压境等多方势力冲击下,要如何保护各自部族的利益与安全?

拥有客家与原住民血统的姊弟,蝶妹为了促成和平,成为洋人和部落、闽客间的翻译;阿杰选择回到部落,两人在矛盾与对立中,如何在部落的尊严和族群的认同中找寻自己的定位?

而斯卡罗大股头卓杞笃为了捍卫领土,将如何消弭外来势力侵略、化解部落纷争与对立,成功与美国领事李仙得签下和平盟约「南岬之盟」,让事件和平落幕呢?

公视史诗旗舰戏剧《斯卡罗》,8月14日起,每周六晚上九点到十一点,一起认识台湾人都必须知道的历史、一次影响深远的国际事件。

重構台灣 豆瓣

作者:

蕭阿勤

聯經出版事業股份有限公司

2012

1980、1990年代台灣民族主義在文化界傳播發展的高峰

文化本土化或台灣化關鍵的二十年

中研院社會學研究所蕭阿勤以《重構台灣:當代民族主義的文化政治》一書

做了深入清楚的描述與分析

《重構台灣:當代民族主義的文化政治》全書共分七章,及兩篇附錄,分析焦點從討論日本殖民統治時期與戰後初期所出現的一些文學和語言的爭議、改革運動,到戰後的三十年台灣社會變遷,包括台灣文化民族主義在文學領域的發展、台語(福佬話)復興運動、台灣集體記憶、政治反對運動人士等。

在當代台灣的歷史上,1980、1990年代,

是台灣政治與文化的「本土化」、「台灣化」的關鍵時期。

在這二十年中,台灣民族主義對文化界的改變,

最顯著、最值得關注的是文學、語言、歷史這三個領域。

台灣文學的成立、台灣本土語言運動的興起、台灣史觀的發展等,是文化本土化、台灣化的領頭羊,是台灣民族主義的「文化政治」(cultural politics)的主要部分。

《重構台灣:當代民族主義的文化政治》紀錄1980、1990年代台灣重大的文化政治變遷,

關注這二十年間文學、語言與歷史三個領域,

研究本省籍「人文知識分子」在台灣民族主義的國族建構中的角色與作用,

探討他們所從事的文化活動如何成為台灣民族主義政治的重要部分,

又如何成為塑造「台灣性」(Taiwaneseness)或台灣國族特性的重要力量。

內文試閱

(節錄)

一、概述:台灣的人民、語言與歷史

到現在為止,我們對於遠古時期的台灣歷史仍然所知無幾。學者們也不確定中國大陸的居民是何時得知這個島嶼的存在,並且渡海來台(Hsu 1980: 3, 5)。零星的歷史紀錄告訴我們,自十六世紀後半葉起,漁民、販夫走卒與探險者從中國東南邊靠近台灣的福建省遷徙來台(陳紹馨 1979a [1966]: 452)。在那之前,不少源自亞洲東南部、使用馬來─波里尼西亞語(Malayo-Polynesian family)語言的原住民,早就定居於此。中國移民與原住民之間,經常發生衝突。在過去四個多世紀以來,在不同統治政權同化政策的影響下,加上原住民人口銳減、社會經濟地位持續低落,使得原住民的語言逐漸式微。

到了十七世紀末,來自中國的漢人移民才開始在台灣占據主導的地位。漢人人口自此以後便持續增加(陳紹馨 1979a [1966]: 453)。為了掃蕩明朝滅亡後敗逃來台的殘存效忠者,滿清帝國於1683年入侵台灣,並統治台灣至1895年。清朝統治期間,雖然滿清帝國曾禁絕合法遷徙的管道,唯恐台灣再度成為反抗者的藏身之地,但是貧困的漢人仍然不斷移入,爭奪土地。幾乎所有落腳台灣的移民,都來自中國南方兩個省份:福建和廣東。來自福建的移民,依據其故鄉所在地,可區分為「漳州人」與「泉州人」。儘管這兩群人說的是不同腔調的「閩南語」,但他們都被統稱為「福佬人」或「河洛人」,他們的語言也被稱為「福佬話」或「河洛話」。第三種漢人移民是客家人,他們主要從廣東遷徙而來並講客家話。

到了十九世紀,大約80%的漢人移民來自漳泉兩地,福佬話因此成為台灣的主要語言。相對的,廣東移民則約占總人口的15%,客家話在社會上處於較為邊緣的地位。清朝統治時期,漳州、泉州與廣東移民彼此都將對方看成異於自己的人群。他們之間經常基於這種不同的集體認同,競爭土地或其他經濟資源。從十七世紀末到十九世紀中期,這些資源競奪,造成這三群移民之間頻繁劇烈的武裝衝突(黃秀政 1992: 52-54)。

滿清帝國在1894至1895年的中日甲午戰爭中失敗,於1895年與日本簽訂馬關條約,將台灣割讓給勝利者。在日本殖民統治之前,台灣的漢人主要以「福建人」、「廣東人」、「漳州人」、「府城人」、「鹿港人」等以地域為主的方式自稱或相稱。在日本殖民統治下,主要由於被殖民者與殖民者之間的對立,才產生了所謂「台灣人」、「台語」或「台灣話」的概念範疇。「台灣人」指的是漢人,而不管他們在中國大陸的原鄉是不是有所不同。「台語」或「台灣話」則指稱台灣本地主要的語言,亦即福佬話。某些情形下,「台灣話」也包含客家話。對於漢人來說,這些分類方式代表著在外來統治者底下所萌生的認同感(許極燉 1993: 40-43)。

日本從1895年到1945年統治台灣。由於殖民統治時期前二十年的軍事鎮壓,台灣人的武力反抗運動遭到全面瓦解。到了1920年代,則出現了受民主、社會主義、與民族自決等當代政治思潮所影響的台灣人非武力的反殖民運動。然而二○年代末,所有台灣人激進的、左翼的反殖民組織──他們大致都追求台灣人從殖民統治的全面解放──完全被殖民政府壓制。至於選擇溫和的改良主義路線的反殖民運動,則持續低調地追求台灣在殖民統治下的自治。但是1937年當日本與中國再度開戰後,這一類溫和的運動也被迫終止(見第二章的討論)。

在此同時,1911年孫中山領導的革命,推翻了滿人主宰的大清帝國,建立了中華民國。1919年,中國國民黨(以下簡稱為國民黨)成立,它由孫中山所組織的幾個政治團體演變而來,並且在孫中山過世之後,由蔣介石領導而統治全中國。就台灣與中華民國的關係而言,在1937年中日戰爭爆發後,國民黨的對台政策仍舊十分模糊。在1943年12月的開羅宣言中,美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾、與擔任軍事委員會委員長的蔣介石,明白宣布「使日本所竊取於中國之領土,例如東北四省、台灣澎湖群島等歸還中華民國。」雖然在前一年,中國外交部曾經做過類似的宣稱,但中國收復失土的立場,卻是在開羅會議上才首次獲得國際承認(鄭梓 1991: 218-219)。

後來隨著日本戰敗,蔣介石的軍隊在1945年秋天接收台灣,台灣也成為中華民國的一省。一般而言,台灣民眾相當歡迎國民黨政府官員與軍隊的到來。不過沒有多久,台灣人便因國民黨統治下的政治壓迫、經濟混亂,和政策上對台灣人的歧視而大失所望。1947年春天發生一連串激烈反抗國民黨的事件,擴及全島,最終導致血腥鎮壓,這就是「二二八事件」。這個事件使得台灣人,或者說「本省人」,與剛從大陸來台的「外省人」的關係明顯惡化。事件引起的猜忌氣氛,從此形塑著台灣的省籍政治。事實上,二二八事件正是台灣民族主義的重要源頭。

1949年12月,國民黨掌控的中華民國政府在內戰中敗給中國共產黨,因而撤退到台灣。從五○到六○年代,美國根據雙方簽訂的「中美共同防禦條約」,確保台海的安定,從而提供了台灣政局穩定、經濟持續發展的安全保證,而國民黨則仍然不斷重申要「消滅共匪、反攻大陸」的決心。國民黨的政治體系基本上是效法列寧黨國體制的一黨專政、集權統治。蔣中正是國民黨主席,也是中華民國總統和三軍統帥,握有所有重大決策的最終決定權。國民黨在地方政治層次引入民主選舉制度,讓台灣人只能以有限的管道參與政治,而這並沒有改變國民黨威權統治的基本特質。在這樣的情形下,政治反對勢力幾乎被全面壓制;公民權與政治權在戒嚴法與「動員戡亂」的戰時法規管制下,也處處受限(見第三章的討論)。

經過二十年政治穩定與經濟繁榮,七○年代初台灣遭逢一連串的外交挫敗。國民黨政府所面對的外交挑戰中,最重大的莫過於美國開始試圖與中國建立友好關係,而逐漸減弱它對台灣保有聯合國席次的支持。1971年10月,聯合國大會投票通過准許中華人民共和國加入,並排斥台灣,使得台灣在宣稱合法代表全中國的鬥爭中,宣告失敗。

1975年4月蔣介石過世後,由副總統嚴家淦繼任為總統。蔣介石兒子蔣經國則於1976年11月出任國民黨黨主席,並於1978年當選為總統。儘管國民黨曾推動溫和有限的改革,但蔣經國主政初期的政治獨裁本質並無太大改變。台灣人的政治反對運動,則在這段期間開始顯著地發展。1979年開始,美國終於與台灣斷絕外交關係,承認中華人民共和國,並表示對中華人民共和國關於「世界上只有一個中國」的主張,有所認知。在這個外交鉅變帶來的政治紛亂中,台灣的政治反對運動者繼續在全島積極組織動員,以爭取民眾支持。然而1979年在南台灣第一大城市高雄所舉行的世界人權日遊行,最後使得許多全國性的反對運動領袖與地方的政治反對運動者遭到逮捕。這次的高雄「美麗島事件」,導致八○年代前半葉政治反對運動的激進化。反對運動中角色愈來愈重要的激進人士,開始採取升高衝突的方式推動台灣民族主義。他們的動員策略和意識形態,啟發越來越多的台灣作家、文學評論家、語言學家與歷史學者等,逐漸激起他們的民族主義情感。台灣文化民族主義正在這個階段逐漸浮現成形。1986年9月,戰後台灣第一個反對黨──民主進步黨──終於成立,並於1987年戒嚴解除後獲得合法地位。民進黨的成立,國民黨政府不得不容忍,這預示了接下來的歷史發展中,面對反對者的挑戰,國民黨被迫必須進行的一連串政治改革。這些改革,營造了比以往更有利於反國民黨人士從事政治競爭的環境。

絕大多數的民進黨支持者是本省人,反對運動的領導核心也幾乎都由本省人組成。自從民進黨成立以來,它便不斷推動台灣獨立,挑戰國民黨政府的中國民族主義。對民進黨及其支持者而言,中國民族主義被用來正當化外省人對台灣的宰制,也使得國民黨以反共動員戡亂為藉口來壓制公民權與政治權利,看起來順理成章。民進黨的政治綱領主張台灣重返聯合國,並且由台灣住民自決,以選擇台灣未來的政治方向。儘管國民黨政府仍然壓制,但是在八○年代的後半葉,追求台灣獨立的運動迅速地發展。整體來說,在這段期間,國民黨的政治控制確實逐漸放鬆。隨著中華人民共和國以代表全中國的唯一合法政府的姿態,在國際政治領域愈來愈活躍,民進黨除了挑戰中華民國的政治架構之外,也強調他們拒絕接受中華人民共和國對台灣的主權宣稱。在這段期間,主張台獨的人文知識分子更熱烈地投身政治,也推動一波台灣民族主義的文化論述風潮。由於言論日漸自由開放,加上台灣民族主義顯著發展,在九○年代初期,傾向於主張台灣與中國統一、以及支持台灣獨立的民眾之間,形成嚴重的緊張關係。從此之後,兩種不同的國族認同相互衝突帶來的緊張,一直深刻影響著台灣各種的社會、政治與文化議題。

1970年代初期,為了回應外交挫敗連帶而來的國民黨統治正當性的危機,蔣經國曾提拔支持國民黨的台籍菁英進入黨政高層。技術官僚出身的本省人李登輝,在1984年成為蔣經國的副總統,並且在1988年1月蔣經國去世後,繼任為國民黨主席與中華民國總統。而伴隨著政治自由化與反對運動的發展,執政的國民黨也大幅邁向「台灣化」,亦即有越來越多的本省人在李登輝掌權後,被指派擔任黨內與政府要職,因此決策核心內的本省籍人數,也開始超過外省人。此外,在1991年,三個中央民意代表機構(立法院、監察院、國民大會)裡所有終身職委員(絕大多數為外省籍)全部退職,新的中央民意代表也由選舉產生。

國民黨內反對台灣獨立或支持兩岸統一的外省籍菁英,對於民進黨與國民黨內本省籍對手的挑戰,都倍感威脅,因此他們開始集結組織,於1993年成立「新黨」。1993至1995年間,新黨與民進黨各自動員其支持者,而國民黨本身仍繼續台灣化。主張統一與主張獨立的民眾之間的衝突,達到頂點。不過自1990年代初以來,雖然在更趨自由開放的政治氣氛中,民眾的政治關懷與利益日漸複雜,但一個明顯的事實是:認同自己是台灣人的民眾相當顯著地增加,而自認是中國人的民眾人數則急遽下降。在此同時,民進黨的政策變得更加重視實際(見第四章的討論)。為了吸引更多中間選民的支持,這個最主要的反對黨開始以較不強烈的方式處理台灣獨立問題。相較之下,台灣文化民族主義自從八○年代上半葉受到反國民黨的政治人士(他們許多後來成為民進黨的創黨成員)啟發而形成以來,逐漸獲得本身發展的動力。在諸如文學作家、文學評論家、台語復興運動者、業餘與專業歷史學者、民俗研究者等人文知識分子之間,台灣民族主義發展快速。本章一開始所提到1996年春第一次總統大選後,「建國會」為一些堅定的台獨理念支持者發出不滿民進黨的聲音。這些堅定的台獨理念支持者,正包括許多我們所討論的那些人文知識分子。建國會在1996年10月成立的六個月之後,一部分幹部組織了「建國黨」。該黨黨綱要求建立一個新而獨立的台灣共和國,並譴責中華人民共和國企圖以入侵台灣來壓制台灣的獨立建國。正當民進黨緩和對這個議題的態度時,建國黨則和建國會一樣,成為明白堅定地倡議台灣獨立的人士所集結的重心。

二、當代民族主義與台灣民族主義的研究

當代學術界研究民族主義的主要工作之一,是企圖闡明國族的現代性。雖然學者們對於現代民族主義源起的確切時間仍眾說紛紜,但大致都同意應該不會早於十七世紀英國反抗君主政體的時期(Calhoun 1993: 212)。為了解釋現代民族主義的出現,學者們各自看重不同的解釋因素,例如:現代國家的興起,這可視為在國家間相互競爭的脈絡下,一種行政權力向中央集中的過程(Giddens 1985;Tilly 1990;Mann 1992);現代國家的發展,它造成國家與社會之間的差異(Breuilly 1982);工業化,它需要流動的、識字的、並且具有文化同質性的民眾(Gellner 1983); 報紙與小說的「印刷資本主義」(print-capitalism),它讓在一個特定行政統治領域內原先沒有人際接觸與社會交集的個人,能夠發展出彼此間的連帶感,最後則形成一種「想像的」國族共同體(Anderson 1983); 另外的一個解釋因素,是一種渴望歸屬於某個既同質又穩定之群體的需求心理,因為這種群體已經因為家族、社區與宗教的連帶關係削弱而支離破碎了(Kedourie 1993 [1960])。儘管學者們對這些不同的解釋因素的重要性看法不同,但他們大多數仍同意民族主義是特別屬於當代的現象。一些學者清楚指出,唯有現代歷史階段的政治、經濟、科技、與其他社會發展條件的匯聚下,民族主義與國族認同才有可能出現(Hobsbawm 1990: 9-10;Eriksen 1993: 101-107;Calhoun 1994: 315)。

強調民族主義的現代性的理論所產生的重要影響,是將民族視為一種集體認同,它基本上依賴文化建構而發展,而這種文化建構由那些追求建立自己的國家的民族主義者,或者由已經存在的國家所推動。「是民族主義創造了民族,而非民族創造了民族主義」(Gellner 1983: 55),或者「民族並沒有創造國家與民族主義,而是國家與民族主義創造了民族」(Hobsbawm 1990: 10)之類的說法,都已經成為老生常談。這種論點代表了第二次世界大戰之後反對「演化決定論」(認為民族的產生是歷史發展的必然過程)的高峰(Smith 1993: 10)。

非演化決定論觀點的典型代表,即為Benedict Anderson的「想像的社群」或「想像的共同體」(imagined communities)理論。對Anderson來說,任何種類的社群認同都是想像力所建構的。他寫道:

事實上,所有的社群,只要其規模大於人們可以面對面接觸的原始村落,都是想像出來的(甚至即使原始村落本身也是如此)。我們可以區分不同的社群,靠的不是他們的虛假/真實性,而是他們被想像的方式。(Anderson 1983: 6)

Anderson的《想像的共同體》(Imagined Communities)一書,將民族定義為「一個想像的政治社群」,而這本名著的主要目的,正在於解釋民族如何被想像與如何誕生。為了詳細說明民族為何、且如何被想像成「本質上既有限,而又具有主權」,Anderson首先提到一些普遍的條件,例如一些主要宗教的地位日漸低落、君主王朝政體的式微、以及同質的、空洞的時間觀念的形成。更具體地說,他關注1776至1836年間美洲一些新國家的建國經驗,認為這些國家提供了民族做為一種想像的社群的最早模式。根據Anderson的說法,由於三種社會歷史因素的結合,才促成這種新穎的意識的出現。第一,這些南美洲每一個新誕生的共和政體,好幾世紀以來都曾經是殖民地的行政單位,而這個事實,使它們具備獨立自主的性格。第二,美洲出生的歐裔(creole)官員在一個殖民行政區內的「朝聖之旅」(pilgrimage),亦即他們被限制在特定行政單位內的生涯經歷,有助於這些官員之間產生彼此互相連結的感受。第三,報紙的「印刷資本主義」(print-capitalism)讓一個行政區內閱讀相同報紙的讀者群之間,創造出一種社群意識(Anderson 1983: 9-36, 47-65)。Anderson強調,這個民族模型一旦在南美洲被建立起來,世界各地便有人跟隨仿效。「『民族』因此變成某種能夠讓人們從一開始就有意追求的東西,而不是一個慢慢才變得清楚的視野架構」(Anderson 1983: 67)。

確切來說,Anderson的核心關懷在於為何這種新的集體認同類型會呈現為這種形式(form),以及這種想像的方式究竟如何出現,但比較不在於關注「這是誰的民族主義」等更具體的問題。他研究焦點所在的民族與民族主義,是做為「某種關於社群、以及社群應當如何被組織起來之新觀念」(Breuilly 1996 [1994]: 159),亦即關注的是民族與民族主義一般普遍的性質。雖然Anderson的分析主要基於南美洲的實際例子,但他的研究重點,不在於特定社會所出現的民族主義意識形態的特徵與內涵。 一如Anthony Smith所評論的,Anderson的理論忽略了下列問題:「民族指的是誰?為何是這些民族、而不是指其他民族?」(Smith 1993: 20)從目前對台灣民族主義起源的相關研究來看,Smith對Anderson的研究取向的批評可以說是恰當的。接下來就讓我們討論這些研究。

許多對台灣民族主義的歷史發展的相關研究,都受到作者本身的政治立場所左右,而這些作者都提倡特定的政策(例如蕭行易 1990;馬起華 1992;林勁 1993;黃昭堂 1994)。這類的著作,事實上經常可以歸類為政治評論。除此之外,關於這個議題,僅有少數問題意識清楚、而且具有理論旨趣的研究。整體來說,這些少數的研究可分為兩類:其一筆者稱之為「想像的共同體」研究取向,其二是「政治競爭」的研究取向。

採取「想像的共同體」取向的研究,都受到Anderson的理論所啟發。日本學者若林正丈,最早從這個角度來探討台灣民族主義,是這個研究取向的開拓者。為了解釋日本殖民統治時期「台灣民族」概念的形成,以及1980年代中期以後台灣社會內部台灣獨立運動的快速發展,這個取向的研究主要強調兩個因素。第一,做為台灣第一個現代的國家機器,日本殖民政府全力推行的交通運輸、傳播、行政體系、以及教育的現代化,滲透傳統的地方社群。在一定的程度上,現代化模糊了漢人內部福佬人與客家人的界線。因此地方的與族群的社群,都被整合融入一個以全島嶼為範圍、剛剛萌芽的「想像的政治社群」。 按照若林正丈的論點,另一個同樣重要的因素,是1920年代初期在日本留學的台灣學生所開始組織的反殖民運動。他們的組織發行的刊物,成為台灣「印刷資本主義」的先鋒。若林正丈強調,由於這些刊物的宣傳與二○年代許多的反殖民抗爭,使得傳統的漢人民族意識政治化。傳統的漢人民族意識因此轉變成一種對立於殖民者的台灣人認同感。台灣的漢人,因此經歷了逐漸歸屬於台灣人「想像共同體」的經驗(吳密察、若林正丈 1989: 186-187;若林正丈 1994: 50, 52-55)。

「想像的共同體」研究取向用來解釋台灣民族認同浮現的第二個因素,是戰後國民黨的統治。這個取向的研究,強調國民黨的統治對於台灣民眾反抗中國認同、形成台灣人認同來說,相當重要。一直到1980年代末,國民黨政府以「統合主義的威權體制」(corporatist authoritarian)方式控制各種社會的力量,這使得它既能在台灣立足,又得以和中華人民共和國鬥爭。在1987年台灣政府開放民眾赴中國大陸之前,官方禁止海峽兩岸人民有所接觸。若林正丈認為,儘管事實上國民黨政府不斷宣傳「中國民族主義」,也就是Anderson分類下的一種「官方民族主義」(official nationalism),但台灣是一個獨立自足的政治社群,這種在日本殖民時期形成的觀念,更在國民黨的統治下獲得進一步的發展(若林正丈 1994: 55-56)。此外,若林正丈也應用Anderson的「朝聖之旅」概念來解釋台灣民族主義的興起。他認為,日本的殖民統治、以及中華民國與中華人民共和國的對立,兩者皆有助於創造出以台灣為範圍的朝聖區域,亦即讓台灣民族主義得以形成的社會母體。

「想像的共同體」研究取向的優點,是對於民眾將台灣視為獨立政治體的廣泛認同感在發展時所處的經濟、社會與政治脈絡,提供了很好的描述。 但是,一如John Breuilly曾經指出的,「民族主義信條與民族主義政治,經常出現於那些大多數民眾沒有任何強烈或獨特的民族認同的社會與地區」。我們也能找到一些例子,「在那些地方即便擁有普遍共享的民族情操,但卻未與民族主義信條的充分發展,或與重要的民族主義政治運動的出現有所關聯」(Breuilly 1996 [1994]: 147-148)。民族主義信條與民族主義政治運動的發展,通常有賴文化知識分子與政治運動人士的動員、以及被動員的特定政治變遷情形而定。換句話說,「想像的共同體」研究取向所指出的浮現中的國族認同,顯得有如鐵板一塊般地過於整體單一,而它所依賴的社會能動性(social agency)究竟是什麼,則顯得非常模糊。台灣民族主義被視為唱出民族之歌的單一聲音。關於「這是誰的台灣民族主義」此一問題,「想像的共同體」研究取向只能給出相當有限的答案。相較之下,從「政治競爭」角度來探討台灣民族主義,則對民族主義發展的社會能動性問題,提供更多令人滿意的解釋。

「政治競爭」研究取向的典型之一,是王甫昌(1996)的傑出研究成果。他指出,1979年美麗島事件發生前,台灣政治反對運動的首要目標,是在中華民國現有的政治架構下追求政治民主化。不過令人出乎意料的,1980年代初期反對運動開始往民族主義的方向發展。王甫昌解釋了這個重大轉變發生的原因,也說明了政治反對運動者如何訴諸民族主義,以做為替代的政治策略。他指出,本省人與外省人之間的省籍平等,是反對運動者追求政治自由化的核心議題,而美麗島事件代表這種追求的重大挫敗。反對運動者的強烈挫折感,以及八○年代上半葉國民黨政府的嚴厲壓制,使得反對運動的政治意識形態與動員策略變得更加激進。台灣的政治反對運動者認識到,國民黨統治的基礎,正是官方所宣傳、具有相當沙文主義色彩的中國意識。他們認為,這種官方的中國民族主義正當化既有的社會政治形態,導致外省人與本省人在省籍關係上的不平等。為了挑戰這種意識形態,政治反對運動者開始發展一套台灣民族主義論述。此外,王甫昌也指出,1986年之後集結在新成立的民進黨下的反對運動者,發起了許多群眾集會與街頭抗議,以動員社會的支持。在這種過程中,台灣民族主義成為社會動員的重要訴求,進而使得民進黨的支持度顯著增加(王甫昌 1996)。

台灣民族主義的發展,確實是國民黨政府與台灣政治反對運動長期以來對抗的結果。「政治競爭」研究取向的長處就在於告訴我們,民族認同並非理所當然之事。相反的,它是逐漸浮現形成的,而政治鬥爭則常常是讓族群性(ethnicity)蛻變為民族性(nationality)的催化劑。由於聚焦於政治衝突,這個研究取向顯示特定的政治行動者如何建構台灣民族認同,以動員民眾的支持,追求新國家的建立。這個研究取向闡明了台灣人做為一個受宰制的族群,如何運用民族主義以挑戰統治他們的國家。因此以下我們有必要討論被宰制的族群及其知識分子與民族主義的關係。

文化本土化或台灣化關鍵的二十年

中研院社會學研究所蕭阿勤以《重構台灣:當代民族主義的文化政治》一書

做了深入清楚的描述與分析

《重構台灣:當代民族主義的文化政治》全書共分七章,及兩篇附錄,分析焦點從討論日本殖民統治時期與戰後初期所出現的一些文學和語言的爭議、改革運動,到戰後的三十年台灣社會變遷,包括台灣文化民族主義在文學領域的發展、台語(福佬話)復興運動、台灣集體記憶、政治反對運動人士等。

在當代台灣的歷史上,1980、1990年代,

是台灣政治與文化的「本土化」、「台灣化」的關鍵時期。

在這二十年中,台灣民族主義對文化界的改變,

最顯著、最值得關注的是文學、語言、歷史這三個領域。

台灣文學的成立、台灣本土語言運動的興起、台灣史觀的發展等,是文化本土化、台灣化的領頭羊,是台灣民族主義的「文化政治」(cultural politics)的主要部分。

《重構台灣:當代民族主義的文化政治》紀錄1980、1990年代台灣重大的文化政治變遷,

關注這二十年間文學、語言與歷史三個領域,

研究本省籍「人文知識分子」在台灣民族主義的國族建構中的角色與作用,

探討他們所從事的文化活動如何成為台灣民族主義政治的重要部分,

又如何成為塑造「台灣性」(Taiwaneseness)或台灣國族特性的重要力量。

內文試閱

(節錄)

一、概述:台灣的人民、語言與歷史

到現在為止,我們對於遠古時期的台灣歷史仍然所知無幾。學者們也不確定中國大陸的居民是何時得知這個島嶼的存在,並且渡海來台(Hsu 1980: 3, 5)。零星的歷史紀錄告訴我們,自十六世紀後半葉起,漁民、販夫走卒與探險者從中國東南邊靠近台灣的福建省遷徙來台(陳紹馨 1979a [1966]: 452)。在那之前,不少源自亞洲東南部、使用馬來─波里尼西亞語(Malayo-Polynesian family)語言的原住民,早就定居於此。中國移民與原住民之間,經常發生衝突。在過去四個多世紀以來,在不同統治政權同化政策的影響下,加上原住民人口銳減、社會經濟地位持續低落,使得原住民的語言逐漸式微。

到了十七世紀末,來自中國的漢人移民才開始在台灣占據主導的地位。漢人人口自此以後便持續增加(陳紹馨 1979a [1966]: 453)。為了掃蕩明朝滅亡後敗逃來台的殘存效忠者,滿清帝國於1683年入侵台灣,並統治台灣至1895年。清朝統治期間,雖然滿清帝國曾禁絕合法遷徙的管道,唯恐台灣再度成為反抗者的藏身之地,但是貧困的漢人仍然不斷移入,爭奪土地。幾乎所有落腳台灣的移民,都來自中國南方兩個省份:福建和廣東。來自福建的移民,依據其故鄉所在地,可區分為「漳州人」與「泉州人」。儘管這兩群人說的是不同腔調的「閩南語」,但他們都被統稱為「福佬人」或「河洛人」,他們的語言也被稱為「福佬話」或「河洛話」。第三種漢人移民是客家人,他們主要從廣東遷徙而來並講客家話。

到了十九世紀,大約80%的漢人移民來自漳泉兩地,福佬話因此成為台灣的主要語言。相對的,廣東移民則約占總人口的15%,客家話在社會上處於較為邊緣的地位。清朝統治時期,漳州、泉州與廣東移民彼此都將對方看成異於自己的人群。他們之間經常基於這種不同的集體認同,競爭土地或其他經濟資源。從十七世紀末到十九世紀中期,這些資源競奪,造成這三群移民之間頻繁劇烈的武裝衝突(黃秀政 1992: 52-54)。

滿清帝國在1894至1895年的中日甲午戰爭中失敗,於1895年與日本簽訂馬關條約,將台灣割讓給勝利者。在日本殖民統治之前,台灣的漢人主要以「福建人」、「廣東人」、「漳州人」、「府城人」、「鹿港人」等以地域為主的方式自稱或相稱。在日本殖民統治下,主要由於被殖民者與殖民者之間的對立,才產生了所謂「台灣人」、「台語」或「台灣話」的概念範疇。「台灣人」指的是漢人,而不管他們在中國大陸的原鄉是不是有所不同。「台語」或「台灣話」則指稱台灣本地主要的語言,亦即福佬話。某些情形下,「台灣話」也包含客家話。對於漢人來說,這些分類方式代表著在外來統治者底下所萌生的認同感(許極燉 1993: 40-43)。

日本從1895年到1945年統治台灣。由於殖民統治時期前二十年的軍事鎮壓,台灣人的武力反抗運動遭到全面瓦解。到了1920年代,則出現了受民主、社會主義、與民族自決等當代政治思潮所影響的台灣人非武力的反殖民運動。然而二○年代末,所有台灣人激進的、左翼的反殖民組織──他們大致都追求台灣人從殖民統治的全面解放──完全被殖民政府壓制。至於選擇溫和的改良主義路線的反殖民運動,則持續低調地追求台灣在殖民統治下的自治。但是1937年當日本與中國再度開戰後,這一類溫和的運動也被迫終止(見第二章的討論)。

在此同時,1911年孫中山領導的革命,推翻了滿人主宰的大清帝國,建立了中華民國。1919年,中國國民黨(以下簡稱為國民黨)成立,它由孫中山所組織的幾個政治團體演變而來,並且在孫中山過世之後,由蔣介石領導而統治全中國。就台灣與中華民國的關係而言,在1937年中日戰爭爆發後,國民黨的對台政策仍舊十分模糊。在1943年12月的開羅宣言中,美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾、與擔任軍事委員會委員長的蔣介石,明白宣布「使日本所竊取於中國之領土,例如東北四省、台灣澎湖群島等歸還中華民國。」雖然在前一年,中國外交部曾經做過類似的宣稱,但中國收復失土的立場,卻是在開羅會議上才首次獲得國際承認(鄭梓 1991: 218-219)。

後來隨著日本戰敗,蔣介石的軍隊在1945年秋天接收台灣,台灣也成為中華民國的一省。一般而言,台灣民眾相當歡迎國民黨政府官員與軍隊的到來。不過沒有多久,台灣人便因國民黨統治下的政治壓迫、經濟混亂,和政策上對台灣人的歧視而大失所望。1947年春天發生一連串激烈反抗國民黨的事件,擴及全島,最終導致血腥鎮壓,這就是「二二八事件」。這個事件使得台灣人,或者說「本省人」,與剛從大陸來台的「外省人」的關係明顯惡化。事件引起的猜忌氣氛,從此形塑著台灣的省籍政治。事實上,二二八事件正是台灣民族主義的重要源頭。

1949年12月,國民黨掌控的中華民國政府在內戰中敗給中國共產黨,因而撤退到台灣。從五○到六○年代,美國根據雙方簽訂的「中美共同防禦條約」,確保台海的安定,從而提供了台灣政局穩定、經濟持續發展的安全保證,而國民黨則仍然不斷重申要「消滅共匪、反攻大陸」的決心。國民黨的政治體系基本上是效法列寧黨國體制的一黨專政、集權統治。蔣中正是國民黨主席,也是中華民國總統和三軍統帥,握有所有重大決策的最終決定權。國民黨在地方政治層次引入民主選舉制度,讓台灣人只能以有限的管道參與政治,而這並沒有改變國民黨威權統治的基本特質。在這樣的情形下,政治反對勢力幾乎被全面壓制;公民權與政治權在戒嚴法與「動員戡亂」的戰時法規管制下,也處處受限(見第三章的討論)。

經過二十年政治穩定與經濟繁榮,七○年代初台灣遭逢一連串的外交挫敗。國民黨政府所面對的外交挑戰中,最重大的莫過於美國開始試圖與中國建立友好關係,而逐漸減弱它對台灣保有聯合國席次的支持。1971年10月,聯合國大會投票通過准許中華人民共和國加入,並排斥台灣,使得台灣在宣稱合法代表全中國的鬥爭中,宣告失敗。

1975年4月蔣介石過世後,由副總統嚴家淦繼任為總統。蔣介石兒子蔣經國則於1976年11月出任國民黨黨主席,並於1978年當選為總統。儘管國民黨曾推動溫和有限的改革,但蔣經國主政初期的政治獨裁本質並無太大改變。台灣人的政治反對運動,則在這段期間開始顯著地發展。1979年開始,美國終於與台灣斷絕外交關係,承認中華人民共和國,並表示對中華人民共和國關於「世界上只有一個中國」的主張,有所認知。在這個外交鉅變帶來的政治紛亂中,台灣的政治反對運動者繼續在全島積極組織動員,以爭取民眾支持。然而1979年在南台灣第一大城市高雄所舉行的世界人權日遊行,最後使得許多全國性的反對運動領袖與地方的政治反對運動者遭到逮捕。這次的高雄「美麗島事件」,導致八○年代前半葉政治反對運動的激進化。反對運動中角色愈來愈重要的激進人士,開始採取升高衝突的方式推動台灣民族主義。他們的動員策略和意識形態,啟發越來越多的台灣作家、文學評論家、語言學家與歷史學者等,逐漸激起他們的民族主義情感。台灣文化民族主義正在這個階段逐漸浮現成形。1986年9月,戰後台灣第一個反對黨──民主進步黨──終於成立,並於1987年戒嚴解除後獲得合法地位。民進黨的成立,國民黨政府不得不容忍,這預示了接下來的歷史發展中,面對反對者的挑戰,國民黨被迫必須進行的一連串政治改革。這些改革,營造了比以往更有利於反國民黨人士從事政治競爭的環境。

絕大多數的民進黨支持者是本省人,反對運動的領導核心也幾乎都由本省人組成。自從民進黨成立以來,它便不斷推動台灣獨立,挑戰國民黨政府的中國民族主義。對民進黨及其支持者而言,中國民族主義被用來正當化外省人對台灣的宰制,也使得國民黨以反共動員戡亂為藉口來壓制公民權與政治權利,看起來順理成章。民進黨的政治綱領主張台灣重返聯合國,並且由台灣住民自決,以選擇台灣未來的政治方向。儘管國民黨政府仍然壓制,但是在八○年代的後半葉,追求台灣獨立的運動迅速地發展。整體來說,在這段期間,國民黨的政治控制確實逐漸放鬆。隨著中華人民共和國以代表全中國的唯一合法政府的姿態,在國際政治領域愈來愈活躍,民進黨除了挑戰中華民國的政治架構之外,也強調他們拒絕接受中華人民共和國對台灣的主權宣稱。在這段期間,主張台獨的人文知識分子更熱烈地投身政治,也推動一波台灣民族主義的文化論述風潮。由於言論日漸自由開放,加上台灣民族主義顯著發展,在九○年代初期,傾向於主張台灣與中國統一、以及支持台灣獨立的民眾之間,形成嚴重的緊張關係。從此之後,兩種不同的國族認同相互衝突帶來的緊張,一直深刻影響著台灣各種的社會、政治與文化議題。

1970年代初期,為了回應外交挫敗連帶而來的國民黨統治正當性的危機,蔣經國曾提拔支持國民黨的台籍菁英進入黨政高層。技術官僚出身的本省人李登輝,在1984年成為蔣經國的副總統,並且在1988年1月蔣經國去世後,繼任為國民黨主席與中華民國總統。而伴隨著政治自由化與反對運動的發展,執政的國民黨也大幅邁向「台灣化」,亦即有越來越多的本省人在李登輝掌權後,被指派擔任黨內與政府要職,因此決策核心內的本省籍人數,也開始超過外省人。此外,在1991年,三個中央民意代表機構(立法院、監察院、國民大會)裡所有終身職委員(絕大多數為外省籍)全部退職,新的中央民意代表也由選舉產生。

國民黨內反對台灣獨立或支持兩岸統一的外省籍菁英,對於民進黨與國民黨內本省籍對手的挑戰,都倍感威脅,因此他們開始集結組織,於1993年成立「新黨」。1993至1995年間,新黨與民進黨各自動員其支持者,而國民黨本身仍繼續台灣化。主張統一與主張獨立的民眾之間的衝突,達到頂點。不過自1990年代初以來,雖然在更趨自由開放的政治氣氛中,民眾的政治關懷與利益日漸複雜,但一個明顯的事實是:認同自己是台灣人的民眾相當顯著地增加,而自認是中國人的民眾人數則急遽下降。在此同時,民進黨的政策變得更加重視實際(見第四章的討論)。為了吸引更多中間選民的支持,這個最主要的反對黨開始以較不強烈的方式處理台灣獨立問題。相較之下,台灣文化民族主義自從八○年代上半葉受到反國民黨的政治人士(他們許多後來成為民進黨的創黨成員)啟發而形成以來,逐漸獲得本身發展的動力。在諸如文學作家、文學評論家、台語復興運動者、業餘與專業歷史學者、民俗研究者等人文知識分子之間,台灣民族主義發展快速。本章一開始所提到1996年春第一次總統大選後,「建國會」為一些堅定的台獨理念支持者發出不滿民進黨的聲音。這些堅定的台獨理念支持者,正包括許多我們所討論的那些人文知識分子。建國會在1996年10月成立的六個月之後,一部分幹部組織了「建國黨」。該黨黨綱要求建立一個新而獨立的台灣共和國,並譴責中華人民共和國企圖以入侵台灣來壓制台灣的獨立建國。正當民進黨緩和對這個議題的態度時,建國黨則和建國會一樣,成為明白堅定地倡議台灣獨立的人士所集結的重心。

二、當代民族主義與台灣民族主義的研究

當代學術界研究民族主義的主要工作之一,是企圖闡明國族的現代性。雖然學者們對於現代民族主義源起的確切時間仍眾說紛紜,但大致都同意應該不會早於十七世紀英國反抗君主政體的時期(Calhoun 1993: 212)。為了解釋現代民族主義的出現,學者們各自看重不同的解釋因素,例如:現代國家的興起,這可視為在國家間相互競爭的脈絡下,一種行政權力向中央集中的過程(Giddens 1985;Tilly 1990;Mann 1992);現代國家的發展,它造成國家與社會之間的差異(Breuilly 1982);工業化,它需要流動的、識字的、並且具有文化同質性的民眾(Gellner 1983); 報紙與小說的「印刷資本主義」(print-capitalism),它讓在一個特定行政統治領域內原先沒有人際接觸與社會交集的個人,能夠發展出彼此間的連帶感,最後則形成一種「想像的」國族共同體(Anderson 1983); 另外的一個解釋因素,是一種渴望歸屬於某個既同質又穩定之群體的需求心理,因為這種群體已經因為家族、社區與宗教的連帶關係削弱而支離破碎了(Kedourie 1993 [1960])。儘管學者們對這些不同的解釋因素的重要性看法不同,但他們大多數仍同意民族主義是特別屬於當代的現象。一些學者清楚指出,唯有現代歷史階段的政治、經濟、科技、與其他社會發展條件的匯聚下,民族主義與國族認同才有可能出現(Hobsbawm 1990: 9-10;Eriksen 1993: 101-107;Calhoun 1994: 315)。

強調民族主義的現代性的理論所產生的重要影響,是將民族視為一種集體認同,它基本上依賴文化建構而發展,而這種文化建構由那些追求建立自己的國家的民族主義者,或者由已經存在的國家所推動。「是民族主義創造了民族,而非民族創造了民族主義」(Gellner 1983: 55),或者「民族並沒有創造國家與民族主義,而是國家與民族主義創造了民族」(Hobsbawm 1990: 10)之類的說法,都已經成為老生常談。這種論點代表了第二次世界大戰之後反對「演化決定論」(認為民族的產生是歷史發展的必然過程)的高峰(Smith 1993: 10)。

非演化決定論觀點的典型代表,即為Benedict Anderson的「想像的社群」或「想像的共同體」(imagined communities)理論。對Anderson來說,任何種類的社群認同都是想像力所建構的。他寫道:

事實上,所有的社群,只要其規模大於人們可以面對面接觸的原始村落,都是想像出來的(甚至即使原始村落本身也是如此)。我們可以區分不同的社群,靠的不是他們的虛假/真實性,而是他們被想像的方式。(Anderson 1983: 6)

Anderson的《想像的共同體》(Imagined Communities)一書,將民族定義為「一個想像的政治社群」,而這本名著的主要目的,正在於解釋民族如何被想像與如何誕生。為了詳細說明民族為何、且如何被想像成「本質上既有限,而又具有主權」,Anderson首先提到一些普遍的條件,例如一些主要宗教的地位日漸低落、君主王朝政體的式微、以及同質的、空洞的時間觀念的形成。更具體地說,他關注1776至1836年間美洲一些新國家的建國經驗,認為這些國家提供了民族做為一種想像的社群的最早模式。根據Anderson的說法,由於三種社會歷史因素的結合,才促成這種新穎的意識的出現。第一,這些南美洲每一個新誕生的共和政體,好幾世紀以來都曾經是殖民地的行政單位,而這個事實,使它們具備獨立自主的性格。第二,美洲出生的歐裔(creole)官員在一個殖民行政區內的「朝聖之旅」(pilgrimage),亦即他們被限制在特定行政單位內的生涯經歷,有助於這些官員之間產生彼此互相連結的感受。第三,報紙的「印刷資本主義」(print-capitalism)讓一個行政區內閱讀相同報紙的讀者群之間,創造出一種社群意識(Anderson 1983: 9-36, 47-65)。Anderson強調,這個民族模型一旦在南美洲被建立起來,世界各地便有人跟隨仿效。「『民族』因此變成某種能夠讓人們從一開始就有意追求的東西,而不是一個慢慢才變得清楚的視野架構」(Anderson 1983: 67)。

確切來說,Anderson的核心關懷在於為何這種新的集體認同類型會呈現為這種形式(form),以及這種想像的方式究竟如何出現,但比較不在於關注「這是誰的民族主義」等更具體的問題。他研究焦點所在的民族與民族主義,是做為「某種關於社群、以及社群應當如何被組織起來之新觀念」(Breuilly 1996 [1994]: 159),亦即關注的是民族與民族主義一般普遍的性質。雖然Anderson的分析主要基於南美洲的實際例子,但他的研究重點,不在於特定社會所出現的民族主義意識形態的特徵與內涵。 一如Anthony Smith所評論的,Anderson的理論忽略了下列問題:「民族指的是誰?為何是這些民族、而不是指其他民族?」(Smith 1993: 20)從目前對台灣民族主義起源的相關研究來看,Smith對Anderson的研究取向的批評可以說是恰當的。接下來就讓我們討論這些研究。

許多對台灣民族主義的歷史發展的相關研究,都受到作者本身的政治立場所左右,而這些作者都提倡特定的政策(例如蕭行易 1990;馬起華 1992;林勁 1993;黃昭堂 1994)。這類的著作,事實上經常可以歸類為政治評論。除此之外,關於這個議題,僅有少數問題意識清楚、而且具有理論旨趣的研究。整體來說,這些少數的研究可分為兩類:其一筆者稱之為「想像的共同體」研究取向,其二是「政治競爭」的研究取向。

採取「想像的共同體」取向的研究,都受到Anderson的理論所啟發。日本學者若林正丈,最早從這個角度來探討台灣民族主義,是這個研究取向的開拓者。為了解釋日本殖民統治時期「台灣民族」概念的形成,以及1980年代中期以後台灣社會內部台灣獨立運動的快速發展,這個取向的研究主要強調兩個因素。第一,做為台灣第一個現代的國家機器,日本殖民政府全力推行的交通運輸、傳播、行政體系、以及教育的現代化,滲透傳統的地方社群。在一定的程度上,現代化模糊了漢人內部福佬人與客家人的界線。因此地方的與族群的社群,都被整合融入一個以全島嶼為範圍、剛剛萌芽的「想像的政治社群」。 按照若林正丈的論點,另一個同樣重要的因素,是1920年代初期在日本留學的台灣學生所開始組織的反殖民運動。他們的組織發行的刊物,成為台灣「印刷資本主義」的先鋒。若林正丈強調,由於這些刊物的宣傳與二○年代許多的反殖民抗爭,使得傳統的漢人民族意識政治化。傳統的漢人民族意識因此轉變成一種對立於殖民者的台灣人認同感。台灣的漢人,因此經歷了逐漸歸屬於台灣人「想像共同體」的經驗(吳密察、若林正丈 1989: 186-187;若林正丈 1994: 50, 52-55)。

「想像的共同體」研究取向用來解釋台灣民族認同浮現的第二個因素,是戰後國民黨的統治。這個取向的研究,強調國民黨的統治對於台灣民眾反抗中國認同、形成台灣人認同來說,相當重要。一直到1980年代末,國民黨政府以「統合主義的威權體制」(corporatist authoritarian)方式控制各種社會的力量,這使得它既能在台灣立足,又得以和中華人民共和國鬥爭。在1987年台灣政府開放民眾赴中國大陸之前,官方禁止海峽兩岸人民有所接觸。若林正丈認為,儘管事實上國民黨政府不斷宣傳「中國民族主義」,也就是Anderson分類下的一種「官方民族主義」(official nationalism),但台灣是一個獨立自足的政治社群,這種在日本殖民時期形成的觀念,更在國民黨的統治下獲得進一步的發展(若林正丈 1994: 55-56)。此外,若林正丈也應用Anderson的「朝聖之旅」概念來解釋台灣民族主義的興起。他認為,日本的殖民統治、以及中華民國與中華人民共和國的對立,兩者皆有助於創造出以台灣為範圍的朝聖區域,亦即讓台灣民族主義得以形成的社會母體。

「想像的共同體」研究取向的優點,是對於民眾將台灣視為獨立政治體的廣泛認同感在發展時所處的經濟、社會與政治脈絡,提供了很好的描述。 但是,一如John Breuilly曾經指出的,「民族主義信條與民族主義政治,經常出現於那些大多數民眾沒有任何強烈或獨特的民族認同的社會與地區」。我們也能找到一些例子,「在那些地方即便擁有普遍共享的民族情操,但卻未與民族主義信條的充分發展,或與重要的民族主義政治運動的出現有所關聯」(Breuilly 1996 [1994]: 147-148)。民族主義信條與民族主義政治運動的發展,通常有賴文化知識分子與政治運動人士的動員、以及被動員的特定政治變遷情形而定。換句話說,「想像的共同體」研究取向所指出的浮現中的國族認同,顯得有如鐵板一塊般地過於整體單一,而它所依賴的社會能動性(social agency)究竟是什麼,則顯得非常模糊。台灣民族主義被視為唱出民族之歌的單一聲音。關於「這是誰的台灣民族主義」此一問題,「想像的共同體」研究取向只能給出相當有限的答案。相較之下,從「政治競爭」角度來探討台灣民族主義,則對民族主義發展的社會能動性問題,提供更多令人滿意的解釋。

「政治競爭」研究取向的典型之一,是王甫昌(1996)的傑出研究成果。他指出,1979年美麗島事件發生前,台灣政治反對運動的首要目標,是在中華民國現有的政治架構下追求政治民主化。不過令人出乎意料的,1980年代初期反對運動開始往民族主義的方向發展。王甫昌解釋了這個重大轉變發生的原因,也說明了政治反對運動者如何訴諸民族主義,以做為替代的政治策略。他指出,本省人與外省人之間的省籍平等,是反對運動者追求政治自由化的核心議題,而美麗島事件代表這種追求的重大挫敗。反對運動者的強烈挫折感,以及八○年代上半葉國民黨政府的嚴厲壓制,使得反對運動的政治意識形態與動員策略變得更加激進。台灣的政治反對運動者認識到,國民黨統治的基礎,正是官方所宣傳、具有相當沙文主義色彩的中國意識。他們認為,這種官方的中國民族主義正當化既有的社會政治形態,導致外省人與本省人在省籍關係上的不平等。為了挑戰這種意識形態,政治反對運動者開始發展一套台灣民族主義論述。此外,王甫昌也指出,1986年之後集結在新成立的民進黨下的反對運動者,發起了許多群眾集會與街頭抗議,以動員社會的支持。在這種過程中,台灣民族主義成為社會動員的重要訴求,進而使得民進黨的支持度顯著增加(王甫昌 1996)。

台灣民族主義的發展,確實是國民黨政府與台灣政治反對運動長期以來對抗的結果。「政治競爭」研究取向的長處就在於告訴我們,民族認同並非理所當然之事。相反的,它是逐漸浮現形成的,而政治鬥爭則常常是讓族群性(ethnicity)蛻變為民族性(nationality)的催化劑。由於聚焦於政治衝突,這個研究取向顯示特定的政治行動者如何建構台灣民族認同,以動員民眾的支持,追求新國家的建立。這個研究取向闡明了台灣人做為一個受宰制的族群,如何運用民族主義以挑戰統治他們的國家。因此以下我們有必要討論被宰制的族群及其知識分子與民族主義的關係。

原民狩獵的倫理省思 豆瓣

作者:

葛兆光

聯經出版事業公司

2017

- 7

《原民狩獵的倫理省思》(思想33)的專輯是「原民狩獵的倫理省思」。

當代的動物倫理或生態保護的主張,與原住民的傳統生態智慧,原本都是朝向人與自然環境共生的理想,兩者並不衝突。但長期以來的原漢矛盾,往往讓動物保護的主張,涵括在所謂的強勢族群文化中,造成了壓迫原住民族文化的假象,引發了少數民族情感上的反彈,而失去了對話的可能。

《原民狩獵的倫理省思》(思想33)專輯,便是在「荒野中的救贖:邁向原住民狩獵與動物保護的衡平」論壇交鋒後,邀請其中幾位參與者根據演講撰寫的文章。本期另一個專輯是「大陸新儒學探究」,探討近年來大陸新儒學的發展。

《原民狩獵的倫理省思》(思想33)的訪談對象是王兵,探討電影在社會中的功能和需求。

當代的動物倫理或生態保護的主張,與原住民的傳統生態智慧,原本都是朝向人與自然環境共生的理想,兩者並不衝突。但長期以來的原漢矛盾,往往讓動物保護的主張,涵括在所謂的強勢族群文化中,造成了壓迫原住民族文化的假象,引發了少數民族情感上的反彈,而失去了對話的可能。

《原民狩獵的倫理省思》(思想33)專輯,便是在「荒野中的救贖:邁向原住民狩獵與動物保護的衡平」論壇交鋒後,邀請其中幾位參與者根據演講撰寫的文章。本期另一個專輯是「大陸新儒學探究」,探討近年來大陸新儒學的發展。

《原民狩獵的倫理省思》(思想33)的訪談對象是王兵,探討電影在社會中的功能和需求。

「天下」作為意識型態 豆瓣

作者:

思想編委會

聯經

2018

「思想36」的專題是:「天下」作為意識形態。

十餘年來,「天下」這個議題不僅是史學與政治哲學的學院問題,還涉及了中國人如何界定自身,如何想像世界,如何想像中國在世界上的位置,具有非比尋常的現實意義。在此中國崛起的時刻,中國大陸知識人對這個概念的思考與運用,自然引起了周遭世界的關注。梁治平教授在這篇文章中,詳細地考察、梳理從趙汀陽、汪暉一直到晚近的多種重要著作,以及產生這些著作的宏觀背景。細讀之後,可以掌握整個「天下」論述的面貌,尤其是天下論述的意識形態脈絡,對讀者的助益極大。本期還有〈杜贊奇教授〉的訪談,以及其他多篇值得閱讀的文章佳作。

十餘年來,「天下」這個議題不僅是史學與政治哲學的學院問題,還涉及了中國人如何界定自身,如何想像世界,如何想像中國在世界上的位置,具有非比尋常的現實意義。在此中國崛起的時刻,中國大陸知識人對這個概念的思考與運用,自然引起了周遭世界的關注。梁治平教授在這篇文章中,詳細地考察、梳理從趙汀陽、汪暉一直到晚近的多種重要著作,以及產生這些著作的宏觀背景。細讀之後,可以掌握整個「天下」論述的面貌,尤其是天下論述的意識形態脈絡,對讀者的助益極大。本期還有〈杜贊奇教授〉的訪談,以及其他多篇值得閱讀的文章佳作。

重構二二八 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

作者:

陳翠蓮

衛城

2017

- 2

這是一本帶領臺灣各世代讀者重返二二八事件歷史起點之書。

七十年前的二二八事件,是臺灣歷史上死傷最慘重的官民衝突事件。在戒嚴期間,這道歷史傷口成為不可碰觸的禁忌,相關研究直到解嚴後的一九九○年代,才開始蓬勃發展,至今已累積出相當豐碩的成果。但作者陳翠蓮認為,關於二二八的研究「迄今為止仍然停留於整理受害記憶」,然而,「面對歷史,我們不僅要控訴群體慘烈的受害與犧牲,更應探索我們的群體為何受害?如何受害?當時所處內外在條件?面對危機時,社會群體的反應與處置為何失敗?」因此,她力圖跳脫將二二八事件個案化的研究框架,把視角拉高,以俯瞰的姿態,重新檢視二二八事件爆發的時空背景。

七十年前的二二八事件,是臺灣歷史上死傷最慘重的官民衝突事件。在戒嚴期間,這道歷史傷口成為不可碰觸的禁忌,相關研究直到解嚴後的一九九○年代,才開始蓬勃發展,至今已累積出相當豐碩的成果。但作者陳翠蓮認為,關於二二八的研究「迄今為止仍然停留於整理受害記憶」,然而,「面對歷史,我們不僅要控訴群體慘烈的受害與犧牲,更應探索我們的群體為何受害?如何受害?當時所處內外在條件?面對危機時,社會群體的反應與處置為何失敗?」因此,她力圖跳脫將二二八事件個案化的研究框架,把視角拉高,以俯瞰的姿態,重新檢視二二八事件爆發的時空背景。

我的涼山兄弟 : 毒品、愛滋與流動青年 豆瓣 Goodreads

Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China

8.5 (23 个评分)

作者:

劉紹華

群學

2013

- 1

其它标题:

我的涼山兄弟

歷經十年、長達二十個月的田野調查

一位年輕女性人類學者,勇敢跨入海洛因與愛滋病蔓延的偏遠山區

紀錄涼山諾蘇族兄弟在現代化浪潮中,輝煌又慘烈的青春探險

見證了現代與傳統、全球與在地、生命與死亡的交織辯證

一位年輕女性人類學者,勇敢跨入海洛因與愛滋病蔓延的偏遠山區

紀錄涼山諾蘇族兄弟在現代化浪潮中,輝煌又慘烈的青春探險

見證了現代與傳統、全球與在地、生命與死亡的交織辯證

如何日常·怎樣生活 豆瓣

作者:

呂紹理

/

林玉茹

…

國立臺灣大學出版中心

2020

- 2

社會生活(social life)是指人與人之間互動所形成的社會關係,以及此種關係所構築的社會規律。晚近2、30年間,「生活史研究」已成為歷史學日益受到重視的次領域。

本書共收入10篇論文,所選論文不局限於史學研究者的作品,更吸收人類學、社會學、空間地理與建築學界的成果,作為跨學科對話的基礎;編排依清代、日治而至戰後以及跨時代的變遷。各篇文章的關係亦即以「時間/空間」為基底的生活史研究,以及由時間、空間及環繞物質生活面向而勾連起來的社會文化關係。

日常生活中大部分人仰賴依靠的物質條件(如食衣住行),常是社會的生活史集中探討的課題,是本書挑選文章的標準之一。除此之外,也特別著重表現在場/不在場、日常/非常、家內/家外等複雜的、長期變遷的研究成果。

本書共收入10篇論文,所選論文不局限於史學研究者的作品,更吸收人類學、社會學、空間地理與建築學界的成果,作為跨學科對話的基礎;編排依清代、日治而至戰後以及跨時代的變遷。各篇文章的關係亦即以「時間/空間」為基底的生活史研究,以及由時間、空間及環繞物質生活面向而勾連起來的社會文化關係。

日常生活中大部分人仰賴依靠的物質條件(如食衣住行),常是社會的生活史集中探討的課題,是本書挑選文章的標準之一。除此之外,也特別著重表現在場/不在場、日常/非常、家內/家外等複雜的、長期變遷的研究成果。

去帝國 豆瓣

8.2 (10 个评分)

作者:

陳光興

行人出版社

2006

- 10

1994年,總統李登輝提出南向政策,許多重要的知識分子,從理論、歷史或自然等面向,著文為「南進」背書。學者陳光興由此感受到台灣思想及學術界的局限:在這塊被日本殖民五十年的土地上,大多數人竟閃爍著相同的帝國主義慾望。

由此出發,美國學術訓練出身的他,開始將視角轉向亞洲,檢視同樣遭受殖民歷史的地區,是否也產生相同的思想局限。

在十餘年闖蕩亞洲的思想實踐中,陳光興指出幾個曾經影響亞洲的重大歷史事件(帝國主義、殖民、冷戰體系),依舊發揮強大的影響力,牢牢地控制我們對世界的想像。

於是陳光興發展出去帝國、去殖民、去冷戰三位一體的的問題意識,並且明確指出,要逃離這種歷史宿命,就必須以「亞洲作為方法」:透過亞洲視野的想像,亞洲間的各個社會可以相互看見,轉化自身,提出根植亞洲經驗的世界觀。

在英國跨國出版社Routledge出資的狀況下,陳光興開始參與創辦 Inter-Asia Cultural Studies國際刊物,希望發展出亞洲知識分子的思想交流平台。對他來說,這就是「亞洲作為方法」的實踐。

由此出發,美國學術訓練出身的他,開始將視角轉向亞洲,檢視同樣遭受殖民歷史的地區,是否也產生相同的思想局限。

在十餘年闖蕩亞洲的思想實踐中,陳光興指出幾個曾經影響亞洲的重大歷史事件(帝國主義、殖民、冷戰體系),依舊發揮強大的影響力,牢牢地控制我們對世界的想像。

於是陳光興發展出去帝國、去殖民、去冷戰三位一體的的問題意識,並且明確指出,要逃離這種歷史宿命,就必須以「亞洲作為方法」:透過亞洲視野的想像,亞洲間的各個社會可以相互看見,轉化自身,提出根植亞洲經驗的世界觀。

在英國跨國出版社Routledge出資的狀況下,陳光興開始參與創辦 Inter-Asia Cultural Studies國際刊物,希望發展出亞洲知識分子的思想交流平台。對他來說,這就是「亞洲作為方法」的實踐。

這是愛女,也是厭女 豆瓣 谷歌图书

7.8 (6 个评分)

作者:

王曉丹

/

余貞誼

…

大家出版

2019

- 7

厭女是一座牆,有人說這是保護,但它更是一種禁錮。

為何這座牆比我們想像的更牢不可破?厭女又如何以愛女的面貌現身?

厭女,是全球女性主義共同面臨的最新課題。本書是首部完整論述台灣厭女現象之作,剖析了厭女網絡的成因與運作機制,以及那些關於困惑、猶疑、折損的故事,並尋找可能的突圍之道。

為何時至今日,厭女仍然是問題?或許有人認為隨著女性地位的提高,厭女已經不再是問題,然而當代持續存在的厭女現象告訴我們:在女性主義已經具有影響力之後,反而引發厭女網絡的反撲與懲戒。厭女不僅依然存在,而且更為頑強。

新的情況,需要新的應對方式。在傳統父權體制透過流行文化不斷傳播、變形的同時,女性主義也必須提出新的策略與論述。

厭女不是少數人個人的極端情緒,厭女也並不意味著占一半人口的男性憎恨女性。厭女比我們所看見的更幽微、更複雜,也比我們想像的更根深柢固,厭女的機制與邏輯滲透到人們的自我、關係與社會網絡,進入性、身體與情感連結之中,造就了厭女網絡。

厭女網絡採取兩手策略的操作方式,區分「好」女人與「壞」女人並分而治之,透過拉攏「好女人」、懲戒「壞女人」,使女性因為被懲戒而神傷,或因為被拉攏而得意;拉攏與懲戒更可能產生相互加乘的效果,進而鞏固厭女網絡。

本書的重要論點在於,厭女有另一個面向,那就是愛女,厭女經常以愛女的樣貌表現──「我是為妳好」、「我是因為太愛妳」、「我是不能沒有妳」、「我是為了我們的未來努力」,這種不將對方視為主體的單向度的愛,其實就是──厭女。愛女,並非厭女的解方,互為主體的協商與成長,才是克服厭女的良藥。

本書分為上、中、下三篇,上篇「單一結構」解析厭女網絡中透過關係界定他人、控制他人、將他人視為客體的各種機制、邏輯與論述;中篇「兩難困境」書寫厭女網絡之中的個體處境,追問愛女/厭女的一體兩面,為何╱如何讓女性難以看穿、無法站出?下篇「多元協商」則論述多層次、多面向、嘗試突破厭女網絡的突圍行動。

厭女,正從現實與網路、小說文本與社會事件無孔不入地襲捲而來。全書分析的厭女案例包括:父權家庭中的女性角色、反同運動、性暴力受害者、女性從政者、族群與性別,PTT母豬教、性私密影像與報復式色情、解放乳頭自拍,以及《水滸傳》、林奕含與《房思琪的初戀樂園》、八里雙屍案與《黑水》。

理解與拆解厭女現象,正是告別厭女的第一步!

■ 本書重要焦點如下:

──父權家庭如何懲戒「不合格」的妻子、「失職」的母親、「不孝」的女兒、不進入家庭的女性、以及多元性別的女性?反同運動如何忌性、恐同、厭女?

──女性政治人物為何面臨在性別角色和政治角色間進退失據的困境?中性化是不是一個好的策略?在性別與族群的愛厭交織中,媒體如何展現能動性,促發性別平權?

──「母豬教」和「報復式色情」如何將女性客體化、工具化?「解放乳頭」的倡議,要將乳房去情慾化或是再情慾化?

──《水滸傳》為何是一個厭女文本?林奕含與《房思琪的初戀樂園》指出了哪些權勢性交受害者的困境,以及受害者自我的複雜與兩難?八里雙屍案的報導與判決書顯露了什麼樣的厭女情結?與《黒水》又該如何對讀?

──新時代需要什麼樣的情感教育?如何以「主體愛」補充「匯流愛」?

名人推薦

成令方╱高雄醫學大學性別研究所教授

官曉薇╱台北大學法律學系副教授

陳宜倩╱世新大學性別研究所教授

畢恆達╱台灣大學建築與城鄉研究所教授

游美惠╱高雄師範大學性別教育研究所教授

楊芳枝╱成功大學台灣文學系教授

——齊力推薦

為何這座牆比我們想像的更牢不可破?厭女又如何以愛女的面貌現身?

厭女,是全球女性主義共同面臨的最新課題。本書是首部完整論述台灣厭女現象之作,剖析了厭女網絡的成因與運作機制,以及那些關於困惑、猶疑、折損的故事,並尋找可能的突圍之道。

為何時至今日,厭女仍然是問題?或許有人認為隨著女性地位的提高,厭女已經不再是問題,然而當代持續存在的厭女現象告訴我們:在女性主義已經具有影響力之後,反而引發厭女網絡的反撲與懲戒。厭女不僅依然存在,而且更為頑強。

新的情況,需要新的應對方式。在傳統父權體制透過流行文化不斷傳播、變形的同時,女性主義也必須提出新的策略與論述。

厭女不是少數人個人的極端情緒,厭女也並不意味著占一半人口的男性憎恨女性。厭女比我們所看見的更幽微、更複雜,也比我們想像的更根深柢固,厭女的機制與邏輯滲透到人們的自我、關係與社會網絡,進入性、身體與情感連結之中,造就了厭女網絡。

厭女網絡採取兩手策略的操作方式,區分「好」女人與「壞」女人並分而治之,透過拉攏「好女人」、懲戒「壞女人」,使女性因為被懲戒而神傷,或因為被拉攏而得意;拉攏與懲戒更可能產生相互加乘的效果,進而鞏固厭女網絡。

本書的重要論點在於,厭女有另一個面向,那就是愛女,厭女經常以愛女的樣貌表現──「我是為妳好」、「我是因為太愛妳」、「我是不能沒有妳」、「我是為了我們的未來努力」,這種不將對方視為主體的單向度的愛,其實就是──厭女。愛女,並非厭女的解方,互為主體的協商與成長,才是克服厭女的良藥。

本書分為上、中、下三篇,上篇「單一結構」解析厭女網絡中透過關係界定他人、控制他人、將他人視為客體的各種機制、邏輯與論述;中篇「兩難困境」書寫厭女網絡之中的個體處境,追問愛女/厭女的一體兩面,為何╱如何讓女性難以看穿、無法站出?下篇「多元協商」則論述多層次、多面向、嘗試突破厭女網絡的突圍行動。

厭女,正從現實與網路、小說文本與社會事件無孔不入地襲捲而來。全書分析的厭女案例包括:父權家庭中的女性角色、反同運動、性暴力受害者、女性從政者、族群與性別,PTT母豬教、性私密影像與報復式色情、解放乳頭自拍,以及《水滸傳》、林奕含與《房思琪的初戀樂園》、八里雙屍案與《黑水》。

理解與拆解厭女現象,正是告別厭女的第一步!

■ 本書重要焦點如下:

──父權家庭如何懲戒「不合格」的妻子、「失職」的母親、「不孝」的女兒、不進入家庭的女性、以及多元性別的女性?反同運動如何忌性、恐同、厭女?

──女性政治人物為何面臨在性別角色和政治角色間進退失據的困境?中性化是不是一個好的策略?在性別與族群的愛厭交織中,媒體如何展現能動性,促發性別平權?

──「母豬教」和「報復式色情」如何將女性客體化、工具化?「解放乳頭」的倡議,要將乳房去情慾化或是再情慾化?

──《水滸傳》為何是一個厭女文本?林奕含與《房思琪的初戀樂園》指出了哪些權勢性交受害者的困境,以及受害者自我的複雜與兩難?八里雙屍案的報導與判決書顯露了什麼樣的厭女情結?與《黒水》又該如何對讀?

──新時代需要什麼樣的情感教育?如何以「主體愛」補充「匯流愛」?

名人推薦

成令方╱高雄醫學大學性別研究所教授

官曉薇╱台北大學法律學系副教授

陳宜倩╱世新大學性別研究所教授

畢恆達╱台灣大學建築與城鄉研究所教授

游美惠╱高雄師範大學性別教育研究所教授

楊芳枝╱成功大學台灣文學系教授

——齊力推薦

芬兰教育给教师和父母的45堂必修课 豆瓣

作者:

陈之华

中国青年出版社

2010

- 5

《芬兰教育给教师和父母的45堂必修课》共有四章,其中有部分章节曾经发表在杂志专稿和我的“北国风情”博客里,不过内容都做了些许的调整。而各类课程的描述部分,虽然我家两个孩子是念了以英语教学系统为主的芬兰学校,但这两所学校的课程,都完全依照芬兰教育当局的国家核心课程纲要制定,至于我所写下的众多学生与老师的例子,则是综合了过去多年,陆续在各地的访谈纪要,以及在芬兰多所教育机构的观察、询问,再对照核心基本课纲的研读心得而写下的。想要书写出来的实例不少,限于篇幅关系,就先择其部分内容来做叙述。

公民不服從! 豆瓣 谷歌图书 博客來

Civil Disobedience & Life without Principle

作者:

亨利.梭羅

/

Henry David Thoreau

译者:

劉粹倫

紅桌文化

2012

- 10

梭羅最犀利、幽默的演講! 本書收錄梭羅最具影響力的兩篇演講〈公民不服從〉與〈沒有原則的生活〉,句句箴言,閃耀真誠的光芒。 有一天,梭羅去跟鞋匠拿修好的鞋子,路上警察以他拒繳人頭稅為罪名,將他逮捕入獄。但有人代繳了稅金(據說是他的姑媽),所以他很快獲釋。1849年他發表著名的演說〈公民不服從〉,告訴鄉親,其實不應該傻傻地效忠政府,因為公民有不服從惡法或暴政的義務。 梭羅的影響無遠弗屆,公民不服從的精神讓同一個時代的托爾斯泰深深感動。往後更是啟發了甘地、馬丁路德.金恩,發起非暴力、不合作運動;更別忘了,21世紀還有茉莉花革命與佔領華爾街運動。 梭羅的影響還有另一個重要的面向:他認為把工作、賺錢當成第一要務,這樣的生活很可惜。他反問,我們人活著是為什麼?難道只是汲汲營營,最後才發現自己根本沒真正活過? 梭羅的經典語錄 若只想到自身的利益,就很容易被政府掌控,甚至自願上當。 政府可能處境艱難,狗急跳牆,只是我也愛莫能助。政府必須跟我一樣,自己想辦法,哭哭啼啼解決不了問題。 應該先學會做人的道理,再來才是當個好國民。 我們習慣把事情進展不順利,歸咎於大眾還沒準備好要改變;但是實際改革的速度如此緩慢,是因為少數人也沒聰明到哪裡去。 雖然多數人沒有像你那麼善良,但這不是你要關心的重點,因為只要良善沒有雜質,就會在社會中漸漸發酵。 講道義的人還好擺平,半路殺出來的衛道人士反而難搞定。 聰明人不會把成敗交給機緣,也不會妄想靠多數人的力量來成事。 最顯而易見的錯誤,只有在最冷漠的人群中才能看到。 我們人的一生應該成為反摩擦力,抵抗不義的事情,讓政府這部機器停擺。 我覺得上帝站在正義的這一方,不用再等其他人了。如果你更堅守正義,就是比別人提早加入多數人的陣營。 金錢是人在追求目標的過程中隨之而來的;死要錢絕對不是美德。 如果人變有錢之後,會去實現窮苦時想要做的事,就是對文化最大的貢獻。 關於生活,梭羅在〈沒有原則的生活〉中建議: 做自己熱愛的事,不要騙自己為薪水工作。 不要僱用只為錢工作的人。 商業活動發達不等於文明進步,人性的價值才是真正的寶藏。 不要浪費時間在膚淺的新聞和八卦上。 作者簡介 亨利.梭羅 (Henry David Thoreau),生於十九世紀的美國文人。寫就《湖濱散記》,喜歡旅行。家裡開鉛筆工廠,當過土地調查員,念過哈佛,老師是愛默生。坐過一夜牢,因而寫下〈公民不服從〉,認為不論是當官的還是普通人,做人處事要憑良心。 譯者簡介 劉粹倫,在臺大念歷史,荷蘭藝術學院念創作。斷斷續續住過歐洲,喜歡散步、看舞劇。目前住臺北,成立紅桌文化,夏天出書,冬天讀書。合譯的作品有《風格就是你》、《有毒污泥愛你好》。

房思琪的初戀樂園 豆瓣 Goodreads 谷歌图书 Goodreads

房思琪的初戀樂園

9.1 (313 个评分)

作者:

林奕含

游擊文化

2017

- 2

令人心碎卻無能為力的真實故事。

性、權力、升學主義──青澀的表皮、變態社會的日常

如果這件事情正在發生,我們要怎麼假裝世界上沒有人以強暴小女孩為樂?

「我下樓拿作文給李老師改。他掏出來,我被逼到塗在牆上。老師說了九個字:『不行的話,嘴巴可以吧。』我說了五個字:『不行,我不會。』他就塞進來。那感覺像溺水。可以說話之後,我對老師說:『對不起。』有一種功課做不好的感覺。」

痛苦的際遇是如此難以分享,好險這個世界還有文學。

小小的房思琪住在金碧輝煌的人生裡,她的臉和她可以想像的將來一樣漂亮。補習班國文名師李國華是同一棟高級住宅的鄰居。崇拜文學的小房思琪同樣崇拜飽讀詩書的李老師。

有一天李老師說,妳的程度這麼好,不如每個禮拜交一篇作文給我吧,不收妳周點費。思琪聽話地下樓了。老師在家裡等她,桌上沒有紙筆。

思琪的初戀是李老師。因為李老師把她翻面,把他的東西塞進去。那年的教師節思琪才十三歲,這個世界和她原本認識的不一樣。

如果這是愛情,為什麼覺得暴力?為什麼覺得被折斷?為什麼老師要一個女學生換過一個女學生?如果這不是愛情,那滿口學問的李老師怎麼能做了以後,還這麼自信、無疑、無愧於心?

這是一部驚人而特別的小說,小說作者既具有高度敏銳的感受力、又是一個近距離目擊者,使這整件事像一個「倖存的標本」那樣地被保留下來。整本書反覆地、用極度貼近被侵害者的視角,直直逼視那種「別人奪去妳某個珍貴之物」的痛苦──且掠奪之人是以此為樂。

性、權力、升學主義──青澀的表皮、變態社會的日常

如果這件事情正在發生,我們要怎麼假裝世界上沒有人以強暴小女孩為樂?

「我下樓拿作文給李老師改。他掏出來,我被逼到塗在牆上。老師說了九個字:『不行的話,嘴巴可以吧。』我說了五個字:『不行,我不會。』他就塞進來。那感覺像溺水。可以說話之後,我對老師說:『對不起。』有一種功課做不好的感覺。」

痛苦的際遇是如此難以分享,好險這個世界還有文學。

小小的房思琪住在金碧輝煌的人生裡,她的臉和她可以想像的將來一樣漂亮。補習班國文名師李國華是同一棟高級住宅的鄰居。崇拜文學的小房思琪同樣崇拜飽讀詩書的李老師。

有一天李老師說,妳的程度這麼好,不如每個禮拜交一篇作文給我吧,不收妳周點費。思琪聽話地下樓了。老師在家裡等她,桌上沒有紙筆。

思琪的初戀是李老師。因為李老師把她翻面,把他的東西塞進去。那年的教師節思琪才十三歲,這個世界和她原本認識的不一樣。

如果這是愛情,為什麼覺得暴力?為什麼覺得被折斷?為什麼老師要一個女學生換過一個女學生?如果這不是愛情,那滿口學問的李老師怎麼能做了以後,還這麼自信、無疑、無愧於心?

這是一部驚人而特別的小說,小說作者既具有高度敏銳的感受力、又是一個近距離目擊者,使這整件事像一個「倖存的標本」那樣地被保留下來。整本書反覆地、用極度貼近被侵害者的視角,直直逼視那種「別人奪去妳某個珍貴之物」的痛苦──且掠奪之人是以此為樂。

全民基本收入:理念與實踐 豆瓣

作者:

思想編委會

聯經

2017

《全民基本收入:理念與實踐(思想34)》的專題是「全民基本收入:理念與實踐」。

「全民基本所得」是一個古老的烏托邦理想,乍見之下有些聳動,但它不僅沒有像其他的烏托邦一樣歸於破滅消散,近年來反而益發顯露生機。在當代,思考、鼓吹全民基本所得最力的代表性人物當推范‧帕雷斯(Philippe Van Parijs)教授。他應雷震民主人權基金的邀請,在2017年年底來台擔任雷震紀念講座,將發表數次演講;他的新著《基本所得》,也同時由衛城出版社推出中譯本。

在雷震基金的諮詢委員黃文雄先生的鼎力相助之下,《思想》邀集四位學者撰稿,加上范‧帕雷斯的一篇綜論,組成本期的專輯。「全民基本所得」涉及的爭議很多;它需要滿足道德上的正當性質疑,需要在實際上證明踏實可行,也需要獲得社會公意的認可。專輯裡的幾篇文章,對這幾個問題展開了初步的探討,值得我們的讀者參酌、思考。

本期還有白永瑞教授的訪談,以及其他多篇值得閱讀的文章佳作。

「全民基本所得」是一個古老的烏托邦理想,乍見之下有些聳動,但它不僅沒有像其他的烏托邦一樣歸於破滅消散,近年來反而益發顯露生機。在當代,思考、鼓吹全民基本所得最力的代表性人物當推范‧帕雷斯(Philippe Van Parijs)教授。他應雷震民主人權基金的邀請,在2017年年底來台擔任雷震紀念講座,將發表數次演講;他的新著《基本所得》,也同時由衛城出版社推出中譯本。

在雷震基金的諮詢委員黃文雄先生的鼎力相助之下,《思想》邀集四位學者撰稿,加上范‧帕雷斯的一篇綜論,組成本期的專輯。「全民基本所得」涉及的爭議很多;它需要滿足道德上的正當性質疑,需要在實際上證明踏實可行,也需要獲得社會公意的認可。專輯裡的幾篇文章,對這幾個問題展開了初步的探討,值得我們的讀者參酌、思考。

本期還有白永瑞教授的訪談,以及其他多篇值得閱讀的文章佳作。