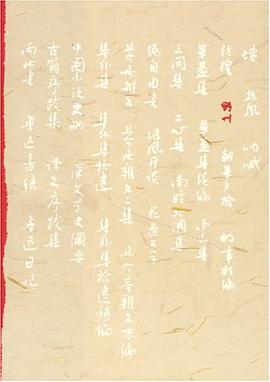

鲁迅

彷徨 豆瓣

作者:

鲁迅

人民文学出版社

2006

- 6

《访惶》从《祝福》开始到《离婚》结束,收录了1924年至1925年间的11篇小说。当时《新青年》内部产生分化,有很多战友中途变节,鲁迅先生的处境是“两间余一卒,荷戟独彷徨”,他自己也承认《彷徨》中的小说“技术虽然比先前好一些,思路也似乎较无拘束,而战斗的意气却冷得不少”。但他仍真诚地看取“人生”,摒弃了传统文学中的“瞒”和“骗”,深入大胆地表现了“上流社会的堕落和下层社会的不幸”。尤其是他敏锐地感悟到了文化启蒙者与国民之间无法沟通的新的历史悲剧以及新文化运动的一些参与者未能走出历史怪圈的自身悲哀。他的作品不愧是中国社会从辛亥革命到第一次国内革命战争时期的一面镜子,不愧为现代文学的典范。有人这样评价说,没有读过“鲁迅”,就不能算是读过中国文学;不能理解鲁迅,就不能理解中国文化,不能理解现代中国文学的发生、发展、成就和价值。

在鲁迅之前,中国小说史上还没有真正塑造农民形象的作品。鲁迅的最真情始终倾注在农民身上,但他更重于挖掘旧中国农民的精神残疾和国民性格中的奴性。这在《访煌》中也有深刻的体现。 《彷徨》是鲁迅的一部短篇小说结集,收录了鲁迅在1924—1925年间所写的短篇小说十一篇,包括《祝福》《在酒楼上》《幸福大家庭》《高老夫子》《兄弟》《伤逝》等。作品以“表现得深切”、“格式的特别”开创了小说现代化的特征。鲁迅的伟大人格、深邃思想、强烈忧愤、崇高情怀、精湛艺术都凝聚其中。

在鲁迅之前,中国小说史上还没有真正塑造农民形象的作品。鲁迅的最真情始终倾注在农民身上,但他更重于挖掘旧中国农民的精神残疾和国民性格中的奴性。这在《访煌》中也有深刻的体现。 《彷徨》是鲁迅的一部短篇小说结集,收录了鲁迅在1924—1925年间所写的短篇小说十一篇,包括《祝福》《在酒楼上》《幸福大家庭》《高老夫子》《兄弟》《伤逝》等。作品以“表现得深切”、“格式的特别”开创了小说现代化的特征。鲁迅的伟大人格、深邃思想、强烈忧愤、崇高情怀、精湛艺术都凝聚其中。

鲁迅、创造社与日本文学 豆瓣

作者:

伊藤虎丸

译者:

孙猛

/

徐江

…

北京大学出版社

2005

- 11

《鲁迅、创造社与日本文学:中日近现代比较文学初探》共收文16篇,分作四个部分,即绪论、鲁迅与明治文学、创造社与大正文学、附录。是对近现代中日比较文学的一个初步尝试。

鲁迅 救亡之梦的去向 豆瓣

作者:

(日) 北冈正子

译者:

李冬木 译

生活·读书·新知三联书店

2015

- 11

"周树人在仙台医专退学后,回到东京开始从事“文艺运动”。本书“讲述他在此期间学到了什么,怎样学的,又产生了怎样的主张”。作者呈献的处在学习成长过程当中的“鲁迅”,与后来人们所熟悉的“高大全”自然有很大的不同。从这个“鲁迅”身上可以知道,“国民精神之发扬,与世界识见之广博有所属”(《摩罗诗力说》),并非面向旷野的空疏的呼唤,而是一个正在求学的青年自身精神建构的有机组成部分。

的确,这是个优秀的青年。他在成千上万同往日本的留学生当中,可谓阅人之所未阅,集人之所未集,并且道人之所未道,他首先在自身当中确立起了中国亘古未有的关于“诗”与“人”的理念,其广博与峭拔,或许通过书中所呈现的那个置身于历史现场的周树人才更容易体味到。"

的确,这是个优秀的青年。他在成千上万同往日本的留学生当中,可谓阅人之所未阅,集人之所未集,并且道人之所未道,他首先在自身当中确立起了中国亘古未有的关于“诗”与“人”的理念,其广博与峭拔,或许通过书中所呈现的那个置身于历史现场的周树人才更容易体味到。"

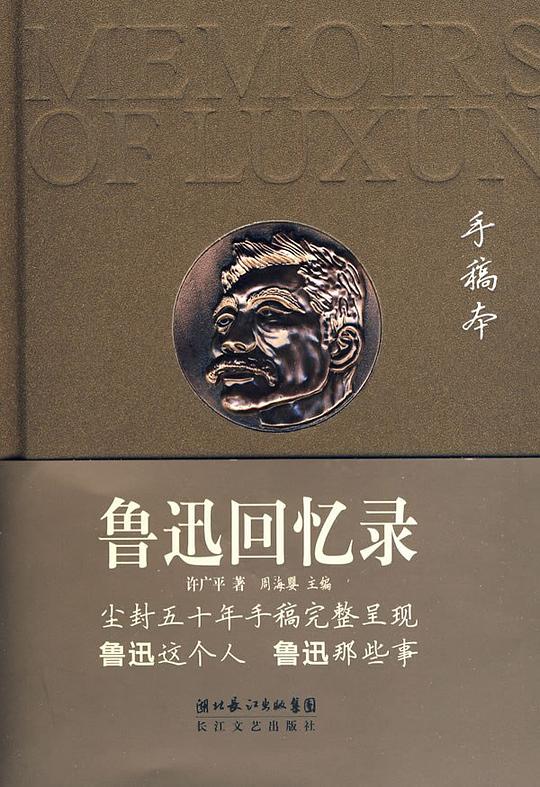

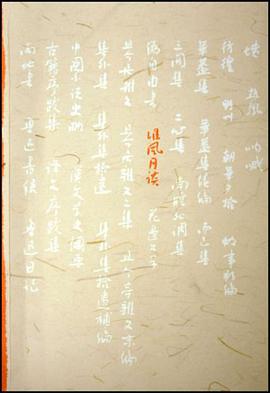

鲁迅回忆录 豆瓣

作者:

许广平 著

/

周海婴 主编

长江文艺出版社

2010

- 3

《鲁迅回忆录(手稿本)》母亲许广平写于五十年前的1959年8月,11月底完成,虽然不足十万字,但对于当时已六十高龄且又时时被高血压困扰的母亲来说,确是一件为了“献礼”而“遵命”的苦差事。看到她忍受高血压而泛红的面庞,写作中不时地拭擦额头的汗珠,我们家人虽心有不忍,却也不能拦阻。文章完成后,起初在北京一本期刊《新观察》上连载,1961年5月由作家出版社出版,第一版印刷二万一千册.当年9月第二次印刷,数目不详。此书出版在当时影响可谓不小。它为广大读者、尤其是鲁迅研究者提供了第一手的史料,但是也引起了一些学者质疑。造成这样的结果一方面是作者对一些历史事件与人物的认识存在局限性,另一方面应归结于当时的写作环境。正如许广平在《前言》中所述,此书是在“社会主义风格的创作方法(就是个人执笔,集体讨论,修改的创作方法)”下完成的,确切地说许广平只是初稿执笔者,“何者应删,何者应加,使书的内容更加充实健康”是要经过集体讨论。

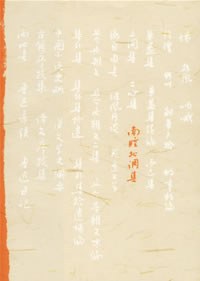

南腔北调集 豆瓣

9.1 (14 个评分)

作者:

鲁迅

人民文学出版社

2006

《南腔北调集》是鲁迅的一部杂文集,收录了鲁迅在1932-1933年间所写的杂文五十一篇。 包括《我们不再受骗了》,《听说梦》,《为了忘却的记念》,《关于女人》,《沙》,《上海的儿童》,《火》,《论翻印木刻》,《家庭为中国之基本》等。

1932年2月编定,收入了1932年至1933年间创作的杂文51篇。当时上海有一署名"美子"的文人在《作家素描》一文中攻击鲁迅: "鲁迅很喜欢演说,只是有些口吃,而且是'南腔北调'。"对此,鲁迅迎头反击道:"我不会说绵软的苏白,不会打响亮的京调,不入调不入流,实在是南腔北调。"表明了自己不愿随波逐流,鄙薄无聊文人的立场,信手拈来的这个集名,诙谐幽默之中,寄托了对敌人的鄙视,表示了不妥协的态度。所以先生将1934年3月出版的这个集子命名为《南腔北调集》,是一种自嘲,更是对美子的嘲讽。

1932年2月编定,收入了1932年至1933年间创作的杂文51篇。当时上海有一署名"美子"的文人在《作家素描》一文中攻击鲁迅: "鲁迅很喜欢演说,只是有些口吃,而且是'南腔北调'。"对此,鲁迅迎头反击道:"我不会说绵软的苏白,不会打响亮的京调,不入调不入流,实在是南腔北调。"表明了自己不愿随波逐流,鄙薄无聊文人的立场,信手拈来的这个集名,诙谐幽默之中,寄托了对敌人的鄙视,表示了不妥协的态度。所以先生将1934年3月出版的这个集子命名为《南腔北调集》,是一种自嘲,更是对美子的嘲讽。