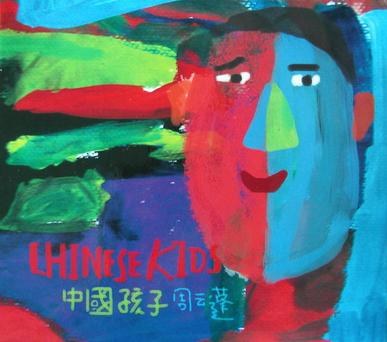

中国孩子 豆瓣

9.1 (117 个评分)

周云蓬

/

独立发行

类型:

民谣

发布日期 2007年4月1日

蛇只能看见运动着的东西,狗的世界是黑白的,蜻蜓的眼睛里有一千个太阳。很多深海里的鱼,眼睛蜕化成了两个白点。

能看见什么,不能看见什么,那是我们的宿命。我热爱自己的命运,她跟我最亲,她是专为我开,专为我关的独一无二的门。

某些遥远的地方,一辈子都不可能去。四川有个县叫“白玉”,西藏昌都有个地方叫“也要走”,新疆的“叶尔羌”,湖南的“苍梧”,这些地名撼人心魄,有神态有灵魄,在天之涯海之角他们有隐秘的故事,殷勤地招呼我过去听。但人生苦短,我大概没有时间听所有的故事,如果今生无缘,那就隔着山山水水握一握手。

走在街上,想唱上一句,恰巧旁边的人唱出了那句歌。是什么样的神秘的力量抓住了两颗互不相识的心?音乐是游荡在我们头上的幽灵,它抓住谁,谁就发了疯似的想唱歌,可我怎么才能被它永远抓在手里?我走遍大地或是长久地蜗居一处,白日纵酒黑夜诵经,我呼喊音乐,把我从我的现实生活中拔出来,但常常落空,我只有埋头于生活里,专注地走一步看一步。音乐不在空中,它在泥土里,在蚂蚁的隔壁,在蜗牛的对门。当我们无路可走的时候,当我们说不出来的时候,音乐,愿你降临。

——周云蓬于香山

能看见什么,不能看见什么,那是我们的宿命。我热爱自己的命运,她跟我最亲,她是专为我开,专为我关的独一无二的门。

某些遥远的地方,一辈子都不可能去。四川有个县叫“白玉”,西藏昌都有个地方叫“也要走”,新疆的“叶尔羌”,湖南的“苍梧”,这些地名撼人心魄,有神态有灵魄,在天之涯海之角他们有隐秘的故事,殷勤地招呼我过去听。但人生苦短,我大概没有时间听所有的故事,如果今生无缘,那就隔着山山水水握一握手。

走在街上,想唱上一句,恰巧旁边的人唱出了那句歌。是什么样的神秘的力量抓住了两颗互不相识的心?音乐是游荡在我们头上的幽灵,它抓住谁,谁就发了疯似的想唱歌,可我怎么才能被它永远抓在手里?我走遍大地或是长久地蜗居一处,白日纵酒黑夜诵经,我呼喊音乐,把我从我的现实生活中拔出来,但常常落空,我只有埋头于生活里,专注地走一步看一步。音乐不在空中,它在泥土里,在蚂蚁的隔壁,在蜗牛的对门。当我们无路可走的时候,当我们说不出来的时候,音乐,愿你降临。

——周云蓬于香山