历史

百年衣裳 豆瓣

7.6 (5 个评分)

作者:

袁仄

/

胡月

生活·读书·新知三联书店

2010

- 8

20世纪是中国历史上一个翻天覆地的时代,其变化之速、之烈,是以往各世纪难以企及的。在此期间,中国人的服饰也发生了巨大的变化。 “垂衣裳而治天下”,中国历朝严格的服饰制度是不可等闲视之的。满清入关,直接带来了中国服饰的重大变化,20世纪的前十年,男人还是长袍马褂为主,女人则是满汉融和的清式服装。辛亥革命后,1912年民国政府颁布了《服制》法令,西式服制列入法令,标志着中国进入了新纪元。20年代,孙中山应冯玉祥之邀北上,他常穿一种新式服装,既以他命名的“中山装”,同时,服装出现了精彩纷呈的迹象。而真正出现精彩纷呈的,是30年代,尤其是女装,过去的旗装,成为有腰身的旗袍,还有学生装、西装、连衣裙……50年代,终止了原来的服装进程,建立了一种新的“时尚”,简朴服饰和审美意识影响了以后几十年……改革开放以后,蓝灰人流发生了重大改变,这是大家有目共睹的。作者在谈服饰变化时始终与时代变换息息相关,我们可以从中看到人们审美与历史的关系,还知道许多我们不知或从注意过的东西。

菲利普二世时代的地中海和地中海世界(上下卷) 豆瓣

La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l'Epoque de Philippe II

9.0 (5 个评分)

作者:

[法国] 费尔南·布罗代尔

译者:

唐家龙

/

吴模信 等

商务印书馆

1996

本书是法国年鉴学派第二代代表人物、集大成者费尔南.布罗代尔的成名作和扛鼎之作,曾被译成十几种文字。本书从总体历史的思想出发,把16世纪后半期即西班牙国王菲利普在位时期的地中海世界作为一个整体加以考察,首先以大量的篇幅讨论了地中海的自然地理状况,进而探讨了该地区的经济社会状况和文化生活,最后才涉及到16世纪后期该地区的政治史。作者在广泛地运用历史学、地理学、社会学、政治学、民族学和经济学等学科研究方法的基础上,把平凡的日常生活与伟大的历史潮流,把微观与宏观有机地结合起来,立体再现了所述时代地中海及相关地区人类的全貌……

水流云在 豆瓣 谷歌图书

Voices carry,behind bars and backstage during China's revolution and reform

8.5 (28 个评分)

作者:

英若诚

/

康开丽

译者:

张放

中信出版社

2009

- 9

这是英若诚晚年的一本令人感动的自传,他是一位深受喜爱的演员、戏剧导演、翻译家和政治家,在“文化大革命”期间受到监禁,为求生存,使用各种方式,甚至曾装扮成士兵,私下留藏着笔记本。在这本自传中,他的回忆就从他的监狱岁月开始,他回忆了三年的监狱生活,困苦中夹杂着风趣,艰难中保持着乐观。然后开始叙说他的家族,叙述他的童年及所受教育的不平凡经历。最后讲他在戏剧、电影方面的职业生涯和文化外交上的作为。

本书回顾了英若诚一生中的种种传奇,也让我们领悟到一位风趣幽默、博学谦和、流淌着贵族血脉的艺术家的人生智慧。

本书回顾了英若诚一生中的种种传奇,也让我们领悟到一位风趣幽默、博学谦和、流淌着贵族血脉的艺术家的人生智慧。

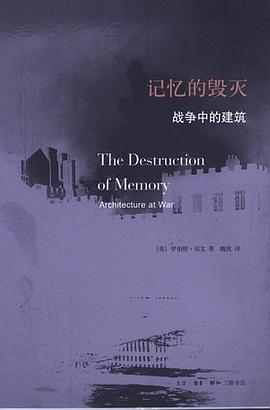

记忆的毁灭 豆瓣

The Destruction of Memory: Architecture at War

作者:

[美] 罗伯特·贝文

译者:

魏欣

生活·读书·新知三联书店

2010

贝文聚焦于一系列对建筑具有致命破坏性的战争和冲突:从16世纪初西班牙征服者将阿兹特克城市夷为平地,到二战对德累斯顿和东京的地毯式轰炸,以及前捷克斯洛伐克的战事,伊拉克清真寺破碎的外砖,9.11世贸大厦的坍倒。当“图腾”建筑被争端和战事的蹂躏所毁灭时,垂危的不仅仅是建筑本身。本书揭示了一个国家与其景观是多么息息相关,消灭建筑的下意识的袭击中,潜藏着终结一个民族的复杂目标,以及“宿命地缠绕在一起的种族屠杀和文化屠杀的经验”。贝文挑战了“间接破坏”的概念,指出这实际上是蓄意的战争行径,最终提议把“文化屠杀”定为须受国际法制裁的罪恶。作者指出,这样的毁灭不但是粉碎一个国家的文化和民心,而且是在蓄意根除文化记忆——从更根本上说,即文化的存在。

思痛录 露沙的路 豆瓣

作者:

韦君宜

文化艺术出版社

2003

- 1

在《思痛录》中,作者所回忆的从延安“抢救运动”以来的大大小小的政治运动,是中年以上的中国人无法回避的共同经历。但很少能有人像她这样把“左”的思想和毒害义无反顾地倾吐出来。1998年,《思痛录》出版后引起了巨大的反响,启发了不少知识分子反思历史的责任感和使命感,因而被文化界称为“韦君宜现象”。

自传体小说《露沙的路》是回忆录《思痛录》的姐妹篇,亦是对前者的诠释,与《思痛录》一样,都反映了20世纪中国知识分子的心路历程。同时,它是第一部以延安“抢救运动”为主题的小说,真实而毫无矫饰地再现了40年代延安边区的生活与种种景象。

此次“最新修订版”所增添的内容,为韦君宜生前最后勘订的;也是读者掌握全面信息和收藏的最佳版本。

自传体小说《露沙的路》是回忆录《思痛录》的姐妹篇,亦是对前者的诠释,与《思痛录》一样,都反映了20世纪中国知识分子的心路历程。同时,它是第一部以延安“抢救运动”为主题的小说,真实而毫无矫饰地再现了40年代延安边区的生活与种种景象。

此次“最新修订版”所增添的内容,为韦君宜生前最后勘订的;也是读者掌握全面信息和收藏的最佳版本。

奥斯曼帝国闲史 豆瓣

Lords of the Horizons: A History of the Ottoman Empire

作者:

[英]杰森·古德温

译者:

罗蕾

/

周晓东

…

江苏人民出版社

2010

- 7

纸页上的一场盛宴……高贵而睿智,充满有趣的点缀,全书以一气呵成的激情写出……古德温对帝国的逼真描述如此丰富、充满细节而令人过目不忘,以至于这本书本身就是一个奇迹……显然,他雄心勃勃,力图把对他所钟爱的这个帝国的阐释塑造成一件艺术品。天啊,他居然成功了!

——让•莫里斯,《独立报》

一本不可思议的作品……他以一种恰到好处的激情写作,在渲染重大事件之余,不忘及时呈上大量出人意料、几乎可谓毫发毕现的细节描述……

——劳伦斯•詹姆斯,《泰晤士报》

这位《星期日邮报》的前任记者兼约翰•李维恩•莱斯文学大奖得主,对奥斯曼帝国所作的描述像一张花纹繁复的波斯地毯一样精美……古德温将野蛮与文明之线巧妙地编织,其间还夹杂着令人眼花缭乱的羽饰。

派尔斯•布伦顿,《星期日邮报》

古德温的作品令人赞叹。对于奥斯曼帝国的探究为数不多,而且大都局限在学术圈内。古德温的这部作品却一反学术作品的枯燥平淡,大量运用了戏剧性的场面和细节。

菲利普•马斯顿,《星期日泰晤士报》

——让•莫里斯,《独立报》

一本不可思议的作品……他以一种恰到好处的激情写作,在渲染重大事件之余,不忘及时呈上大量出人意料、几乎可谓毫发毕现的细节描述……

——劳伦斯•詹姆斯,《泰晤士报》

这位《星期日邮报》的前任记者兼约翰•李维恩•莱斯文学大奖得主,对奥斯曼帝国所作的描述像一张花纹繁复的波斯地毯一样精美……古德温将野蛮与文明之线巧妙地编织,其间还夹杂着令人眼花缭乱的羽饰。

派尔斯•布伦顿,《星期日邮报》

古德温的作品令人赞叹。对于奥斯曼帝国的探究为数不多,而且大都局限在学术圈内。古德温的这部作品却一反学术作品的枯燥平淡,大量运用了戏剧性的场面和细节。

菲利普•马斯顿,《星期日泰晤士报》

一个都不正经 豆瓣 Goodreads

6.3 (25 个评分)

作者:

张发财

广西师范大学出版社

2010

- 7

张学良有个情人是贝聿铭的继母,俩人在美国打得火热。赵四小姐生气,但对象不是张少爷反而是唐德刚!原因是这关系是唐先生帮忙联系上的。

蒋经国的情人章亚若的第一个老公是他表哥。她给表哥一封信就休了他,他看完信就自杀了。我想说的是——请相信文字的力量。

武昌起义跟孙中山黄兴没啥关系,跟同盟会更没关系。造反的主要骨干都是“共进会”和“文学社”的,会员和社员几乎都是黑社会。

洪秀全不知道圣诞节,太平天国也从来不过圣诞节。他创立了一些独有的节日,“爷降节”、“东王升天节”、“哥降节”。过节就放鞭炮,整得挺热闹。

洪秀全从吃到拉的器皿全是黄金的,李鸿章攻陷南京后惊呆了,说:“噢卖糕的,跟洪逆比,陛下算个哪根葱啊!”

民国22年一两银子和一块银元的汇率是0.715:1。郁达夫一部2万字的小说卖了1000块大洋合715两白银,换人民币大约是30万左右,在上海买了栋别野,就这样还在文章里哭穷。所以千万别信文人的鬼话。

……

本书是这些历史段子的合集,一部分来源于他的微博,一部分是他最新的创作。

全书分为:“搞、雷、囧、牛、衰、扯、邪、装”等等八个章节。

这本书有腰封,出版社不同意不加,腰封上写的是:

本书部分内容可能会引起读者生理或心理不适,阅读前请准医嘱

建议阅读场所:马上,厕上……不推荐枕上,以防过度兴奋导致失眠或影响夫妻生活

蒋经国的情人章亚若的第一个老公是他表哥。她给表哥一封信就休了他,他看完信就自杀了。我想说的是——请相信文字的力量。

武昌起义跟孙中山黄兴没啥关系,跟同盟会更没关系。造反的主要骨干都是“共进会”和“文学社”的,会员和社员几乎都是黑社会。

洪秀全不知道圣诞节,太平天国也从来不过圣诞节。他创立了一些独有的节日,“爷降节”、“东王升天节”、“哥降节”。过节就放鞭炮,整得挺热闹。

洪秀全从吃到拉的器皿全是黄金的,李鸿章攻陷南京后惊呆了,说:“噢卖糕的,跟洪逆比,陛下算个哪根葱啊!”

民国22年一两银子和一块银元的汇率是0.715:1。郁达夫一部2万字的小说卖了1000块大洋合715两白银,换人民币大约是30万左右,在上海买了栋别野,就这样还在文章里哭穷。所以千万别信文人的鬼话。

……

本书是这些历史段子的合集,一部分来源于他的微博,一部分是他最新的创作。

全书分为:“搞、雷、囧、牛、衰、扯、邪、装”等等八个章节。

这本书有腰封,出版社不同意不加,腰封上写的是:

本书部分内容可能会引起读者生理或心理不适,阅读前请准医嘱

建议阅读场所:马上,厕上……不推荐枕上,以防过度兴奋导致失眠或影响夫妻生活

万历十五年(增订本) 豆瓣

9.2 (90 个评分)

作者:

[美国] 黄仁宇

中华书局

2007

- 1

《万历十五年》是一部改变中国人阅读方式的经典,是美籍华裔历史学家黄仁宇的成名之作,也是他的代表作之一。这部作品融会作者数十年人生经验与治学体会于一体,首次以“大历史观”分析明代社会之症结,观察现代中国之来路,发人深思。

《万历十五年》英文本被美国多所大学采用为教科书,并两次获得美国书卷奖历史类好书的提名;中文本问世后,好评如潮,成为众多作家、学者、企业家、高校师生的案头书,并入选《新周刊》和《书城》“改革开放20年来对中国影响最大的20本书”。另有日文、法文、德文、韩文等版本。

万历十五年,亦即公元1587年,在西欧历史上为西班牙舰队全部出动征英的前一年;而在中国,这平平淡淡的一年中,发生了若干为历史学家所易于忽视的事件。这些事件,表面看来虽似末端小节,但实质上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。在历史学家黄仁宇的眼中,其间的关系因果,恰为历史的重点,而我们的大历史之旅,也自此开始……

《万历十五年》英文本被美国多所大学采用为教科书,并两次获得美国书卷奖历史类好书的提名;中文本问世后,好评如潮,成为众多作家、学者、企业家、高校师生的案头书,并入选《新周刊》和《书城》“改革开放20年来对中国影响最大的20本书”。另有日文、法文、德文、韩文等版本。

万历十五年,亦即公元1587年,在西欧历史上为西班牙舰队全部出动征英的前一年;而在中国,这平平淡淡的一年中,发生了若干为历史学家所易于忽视的事件。这些事件,表面看来虽似末端小节,但实质上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。在历史学家黄仁宇的眼中,其间的关系因果,恰为历史的重点,而我们的大历史之旅,也自此开始……

Postwar 豆瓣

作者:

Tony Judt

Pimlico

2007

- 2

Almost a decade in the making, this much-anticipated grand history of postwar Europe from one of the world's most esteemed historians and intellectuals is a singular achievement. Postwar is the first modern history that covers all of Europe, both east and west, drawing on research in six languages to sweep readers through thirty-four nations and sixty years of political and cultural change-all in one integrated, enthralling narrative. Both intellectually ambitious and compelling to read, thrilling in its scope and delightful in its small details, Postwar is a rare joy.

Finalist for the Pulitzer Prize

Winner of the Council on Foreign Relations Arthur Ross Book Award

One of the New York Times' Ten Best Books of the Year

Finalist for the Pulitzer Prize

Winner of the Council on Foreign Relations Arthur Ross Book Award

One of the New York Times' Ten Best Books of the Year