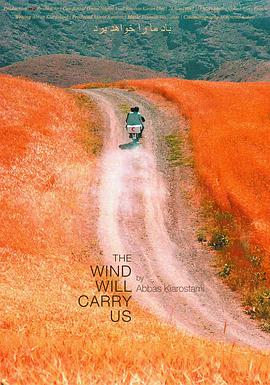

随风而逝 (1999) 豆瓣 TMDB IMDb 维基数据

باد ما را خواهد برد

7.9 (164 个评分)

导演:

阿巴斯·基亚罗斯塔米

演员:

纳格·阿萨迪

/

贝赫扎德·杜兰

…

其它标题:

바람이 우리를 데려다 주리라

/

風が吹くまま

…

一群外地工程人员来到了一个山区小村并作短暂停留,村民们觉得很好奇,但对客人还算友好。其中一个工程师,对村里的一切都挺有兴趣,他跟随着一个小孩,饶有兴致地打听村里的情况,窥视着小村的一举一动。工程师对两件事情比较关注,一是一个生病的老妇人,一为在山上独自挖坑的村民。他每每向小孩打听老妇人的病情,并因常常到山上接收电话而与坑底下的村民聊天。直到某一天事情发生了变化:坑塌陷,把村民埋在地下;医生抢救被活埋的村民时顺便去医治病危的老妇人。 老妇人最终死去,工程师怅然若失,把以前挖坑村民送给他的一根人骨头扔到小河里顺流而下。