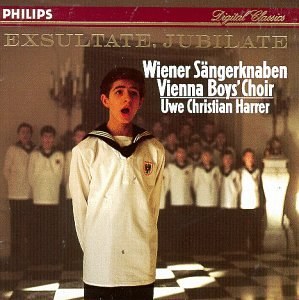

Exsultate, Jubilate / Wiener Sängerknaben (Vienna Boy's Choir) 豆瓣

George Frideric Handel

/

Franz Schubert

…

发布日期 1991年1月18日

出版发行:

Philips