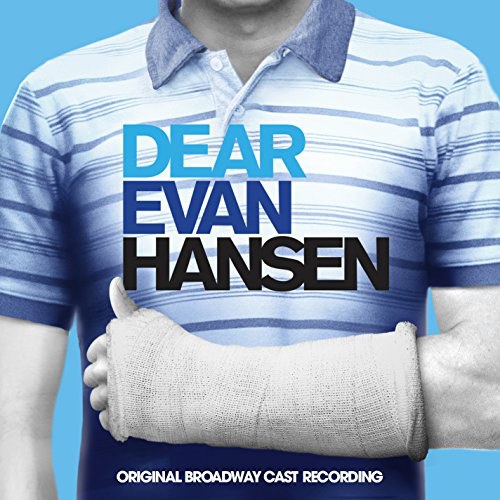

Dear Evan Hansen (Original Broadway Cast Recording) 豆瓣

9.6 (43 个评分)

Dear Evan Hansen (Original Broadway Cast)

类型:

原声

发布日期 2017年2月24日

出版发行:

Atlantic

Both deeply personal and profoundly contemporary, Dear Evan Hansen is a new American musical about life and the way we live it. Dear Evan Hansen had its world premiere at Arena Stage, Washington D.C. and played a record-breaking New York debut at Off-Broadway's Second Stage. The musical recently won ‘Best Musical' prizes from the Obie Awards, Outer Critics Circle Awards and Helen Hayes Awards.