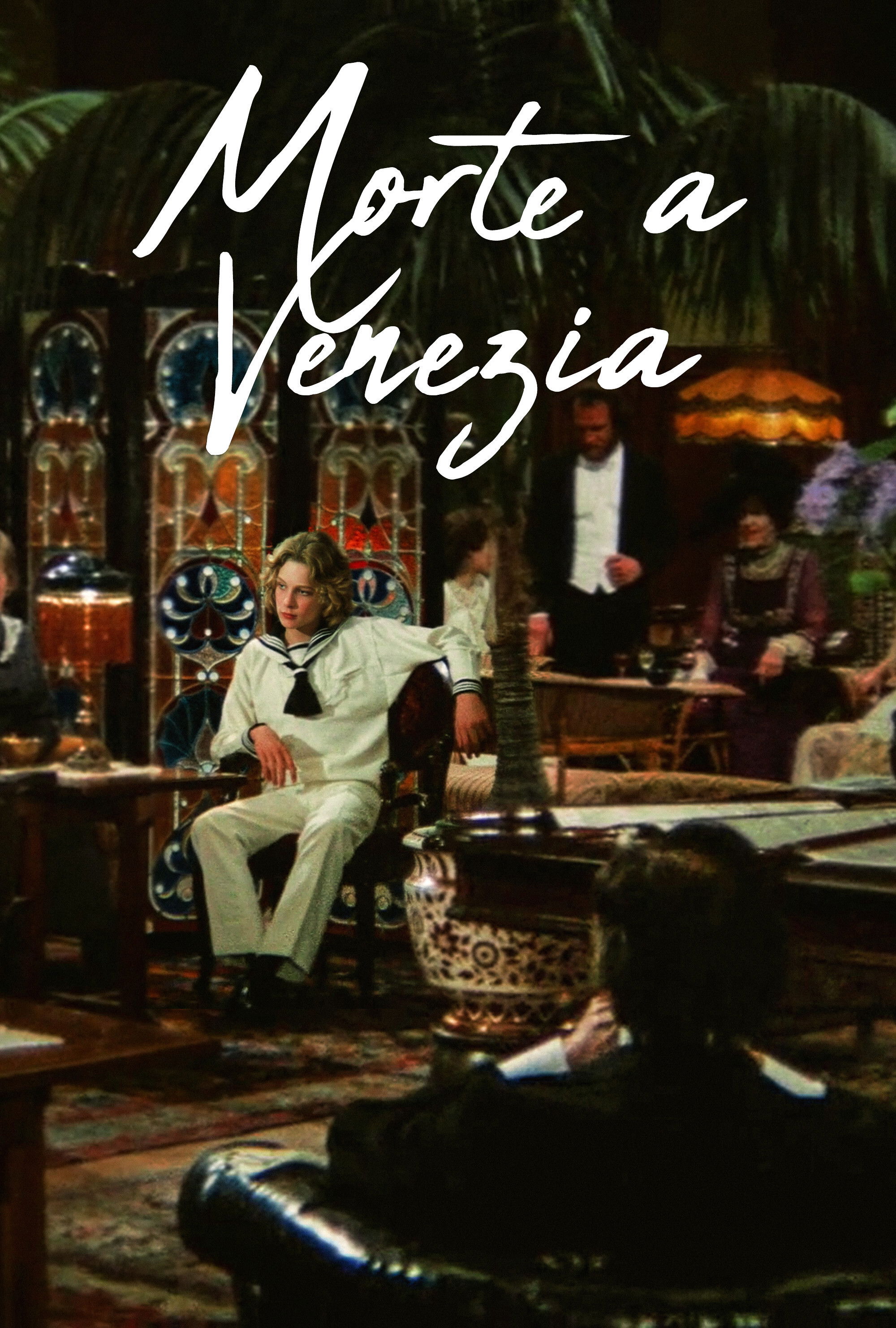

魂断威尼斯 (1971) 豆瓣 IMDb TMDB 维基数据

Morte a Venezia

7.9 (253 个评分)

导演:

卢基诺·维斯康蒂

演员:

德克·博加德

/

罗慕洛·瓦利

…

其它标题:

Morte a Venezia

/

威尼斯之死

…

1911年,德国作曲家阿森巴赫(德克•博加德)怀带丧女之痛来到威尼斯,想藉水城美景舒缓心情,可是一切景致所勾起的不过是更加伤心的回忆,直到在旅馆里邂逅美少年塔奇奥(伯恩•安德森),对方宛如希腊雕像般的容颜才令他浑身颤栗,浑然忘我地沉醉在激动的热情中。

其后,威尼斯城被瘟疫所笼罩,但官方刻意封锁了消息。阿森巴赫逐渐发现这一惊人的危机时,没像其他人一样慌不择路想尽快逃离,相反为了多看塔奇奥一眼,甘愿染上瘟疫命丧威尼斯。

其后,威尼斯城被瘟疫所笼罩,但官方刻意封锁了消息。阿森巴赫逐渐发现这一惊人的危机时,没像其他人一样慌不择路想尽快逃离,相反为了多看塔奇奥一眼,甘愿染上瘟疫命丧威尼斯。