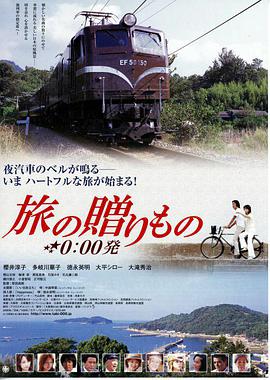

不可思议的幸福列车 (2006) 豆瓣

旅の贈りもの 0:00発

导演:

原田昌樹

演员:

德永英明

/

櫻井淳子

其它标题:

旅の贈りもの 0:00発

/

Tabi No Okurimono 0:00 Hatsu

一輛神秘不思議的火車,每到偶數月的第三個星期五的深夜零時零分,就會從大阪車站出發;而目的地,不可知。

許許多多的年輕男女抱著對未知旅程的新鮮感,擠進了熱鬧的車廂裡。同時,懷著各自煩惱的男女五人,也坐進了這節車廂中。

隔天清晨,列車抵達風町。那是個平凡無奇的鄉下小村莊,只有孤零零的車站佇立著。

在炫目的陽光與陣雨聲般的蟬聲中,旅人們下了車。沒有任何人安排了行程,大家都只是默默地在小道上走著,不知為何地在小道上走著。那風景不甚突出,只是個看來安靜的老村莊,有著暖暖的清爽的風。路人帶著微笑交談著。在溫柔的、令人感覺熟悉的風景裡前進著。不久,在眼前出現廣闊的藍色海水,和堆著石頭的防波堤。

撞見男友偷吃的辦公室女郎、相約網路自殺卻因意外遲到而未能成功的女高中生、看似愉快開朗的神祕追星夢女孩、既失去事業也失去家人尊重的中年男子、為退休夫妻生活汲汲營營卻痛失愛妻的老人…

五個失意的旅人,在這個看似平凡卻圍繞著神秘氛圍的奇異小鎮裡,等著他們的會是怎麼樣的相遇?不期而遇的邂遘、陌生人的溫情…將如何治癒他們心中的傷痛?改變他們往後的人生?

由日本國民歌手德永英明跨足電影領銜主演,鄰家女孩新秀多歧川華子與櫻井淳子,大淹秀治聯合演出。

許許多多的年輕男女抱著對未知旅程的新鮮感,擠進了熱鬧的車廂裡。同時,懷著各自煩惱的男女五人,也坐進了這節車廂中。

隔天清晨,列車抵達風町。那是個平凡無奇的鄉下小村莊,只有孤零零的車站佇立著。

在炫目的陽光與陣雨聲般的蟬聲中,旅人們下了車。沒有任何人安排了行程,大家都只是默默地在小道上走著,不知為何地在小道上走著。那風景不甚突出,只是個看來安靜的老村莊,有著暖暖的清爽的風。路人帶著微笑交談著。在溫柔的、令人感覺熟悉的風景裡前進著。不久,在眼前出現廣闊的藍色海水,和堆著石頭的防波堤。

撞見男友偷吃的辦公室女郎、相約網路自殺卻因意外遲到而未能成功的女高中生、看似愉快開朗的神祕追星夢女孩、既失去事業也失去家人尊重的中年男子、為退休夫妻生活汲汲營營卻痛失愛妻的老人…

五個失意的旅人,在這個看似平凡卻圍繞著神秘氛圍的奇異小鎮裡,等著他們的會是怎麼樣的相遇?不期而遇的邂遘、陌生人的溫情…將如何治癒他們心中的傷痛?改變他們往後的人生?

由日本國民歌手德永英明跨足電影領銜主演,鄰家女孩新秀多歧川華子與櫻井淳子,大淹秀治聯合演出。