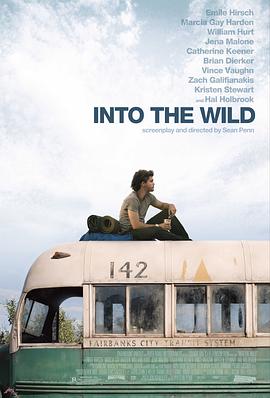

荒野生存 (2007) 豆瓣 TMDB IMDb Min reol Eggplant.place 维基数据

Into the Wild

8.3 (570 个评分)

导演:

西恩·潘

演员:

埃米尔·赫斯基

/

马西娅·盖伊·哈登

…

其它标题:

Into the Wild

/

浪荡天涯(港)

…

影片改编自真实的故事,展现了一个理想主义者的传奇,一个流浪的故事。

克里斯托弗(埃米尔•赫斯基 饰)家境优渥,是亚特兰大私立名校艾莫里的优等生,前程似锦。但是,他从学校毕业后,选择了截然不同的人生,放弃令人羡慕的工作,把存款捐给慈善机构,去阿拉斯加寻找自我。在家人的劝阻声中,他踏上了回归自然的慢慢长路,成为名副其实的流浪者。

一路上,他遇到不少人,也数次遭受野外生存的挑战,每一步都充满了艰辛,他以坚韧的毅力,实践着寻找自我的梦想……

克里斯托弗(埃米尔•赫斯基 饰)家境优渥,是亚特兰大私立名校艾莫里的优等生,前程似锦。但是,他从学校毕业后,选择了截然不同的人生,放弃令人羡慕的工作,把存款捐给慈善机构,去阿拉斯加寻找自我。在家人的劝阻声中,他踏上了回归自然的慢慢长路,成为名副其实的流浪者。

一路上,他遇到不少人,也数次遭受野外生存的挑战,每一步都充满了艰辛,他以坚韧的毅力,实践着寻找自我的梦想……