開卷八分鐘

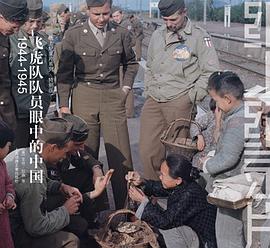

飞虎队队员眼中的中国 豆瓣

9.5 (12 个评分)

作者:

艾伦·拉森

/

比尔·迪柏

上海锦绣文章出版社

2010

- 4

本书是由飞虎队员在1944-1945年间所拍摄的摄影作品集,反映特殊年代中特殊人群眼中的中国社会,具有较高的史料价值。

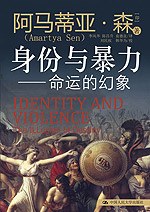

身份与暴力 豆瓣

Identity and Violence

7.8 (12 个评分)

作者:

[印度] 阿马蒂亚·森

译者:

李风华

中国人民大学出版社

2009

世界也许充斥着越来越多的暴力,但是诺贝尔奖得主阿马蒂亚•森在这部包罗万象的哲学著作中认为,驱使着这些暴行的,不仅仅是那些不可解脱的仇恨,还有人们的思想混乱。

在11岁那年,阿马蒂亚•森生平第一次亲历了杀戮。20世纪40年代在印度突然爆发的印度教徒—穆斯林骚乱的双方都是受到了别人的有意挑唆。这场骚乱中的绝大多数受害者——包括印度教徒与穆斯林——都是同属一个阶级的劳动人民。然而应当对这场血腥屠杀负……

本文来自: 中国经济学教育科研网(http://www.cenet.org.cn) 详细内容清查看:http://www.cenet.org.cn/article.asp?articleid=39161

在11岁那年,阿马蒂亚•森生平第一次亲历了杀戮。20世纪40年代在印度突然爆发的印度教徒—穆斯林骚乱的双方都是受到了别人的有意挑唆。这场骚乱中的绝大多数受害者——包括印度教徒与穆斯林——都是同属一个阶级的劳动人民。然而应当对这场血腥屠杀负……

本文来自: 中国经济学教育科研网(http://www.cenet.org.cn) 详细内容清查看:http://www.cenet.org.cn/article.asp?articleid=39161

你不是个玩意儿 豆瓣

You are not a gadget

作者:

杰伦·拉尼尔

译者:

葛仲君

中信出版社

2011

- 8

“你不是个玩意儿。”

这句话当然不是骂人,这是一个宣言。人当然不是玩意儿,不是机器,而是人。

在网络化程度越来越高的今天,我们每个人似乎都有足够的理由,无限欣喜地拥抱互联网。然而,你有没有想过互联网那些不完美的设计却是某种潜在的威胁……

为什么如此多的暴民在社交网站上争吵不休,很多骂人的脏话我们在现实的人际交往中可能从来不会使用,但在匿名网络环境中却漫天飞舞?

互联网的本质真的就是免费吗?为什么在宣扬免费与共享的互联网文化的笼罩下,苹果以及皮克斯这样的封闭“王国”能够取得极大的成功?

当科学家们疯狂地想让超级智能机器人统治整个地球时,人类是否应该接受被机器化的命运?

拉尼尔认为,博客以及社交网站个人主页的模式化设计,模糊了个体差异和多样性。他警告人们,类似维基百科、Facebook和Twitter之类的Web2.0网站正在提升“群体的智慧”,降低了个体在网络中的地位;由于网络的匿名性,各种创意都失去了源头,商业机构会把各种匿名的创意碎片聚合成自己的产品,并对其进行炒作,但人们已无法知道这些创意的真正来源;网络的匿名性还会激发人性恶的一面,导致网站上经常充斥着网络暴民掀起的各种口水战……

这句话当然不是骂人,这是一个宣言。人当然不是玩意儿,不是机器,而是人。

在网络化程度越来越高的今天,我们每个人似乎都有足够的理由,无限欣喜地拥抱互联网。然而,你有没有想过互联网那些不完美的设计却是某种潜在的威胁……

为什么如此多的暴民在社交网站上争吵不休,很多骂人的脏话我们在现实的人际交往中可能从来不会使用,但在匿名网络环境中却漫天飞舞?

互联网的本质真的就是免费吗?为什么在宣扬免费与共享的互联网文化的笼罩下,苹果以及皮克斯这样的封闭“王国”能够取得极大的成功?

当科学家们疯狂地想让超级智能机器人统治整个地球时,人类是否应该接受被机器化的命运?

拉尼尔认为,博客以及社交网站个人主页的模式化设计,模糊了个体差异和多样性。他警告人们,类似维基百科、Facebook和Twitter之类的Web2.0网站正在提升“群体的智慧”,降低了个体在网络中的地位;由于网络的匿名性,各种创意都失去了源头,商业机构会把各种匿名的创意碎片聚合成自己的产品,并对其进行炒作,但人们已无法知道这些创意的真正来源;网络的匿名性还会激发人性恶的一面,导致网站上经常充斥着网络暴民掀起的各种口水战……

何种文明?中国崛起的再思考 豆瓣

作者:

许纪霖 编

江苏人民出版社

2012

- 1

《知识分子论丛:何种文明?中国崛起的再思考》对中国崛起问题作了个性化探讨,从不同的角度讨论了以下问题:中国的崛起是一种什么样的崛起?中国崛起的奥秘何在?崛起的成功背后又支出了什么样的历史代价?崛起的中国将走向何方?中国将为世界提供什么样的普世价值和文明模式?

小城 豆瓣

8.2 (17 个评分)

作者:

[美] 劳伦斯·布洛克

译者:

刘丽真

上海译文出版社

2010

- 2

约翰·布莱尔·克雷顿,一个正在突破边缘的作家;法兰西斯·巴克伦,前警察局长,下届市长候选人的热门人选,一个正在崩溃边缘的中年人;苏珊·波玛伦斯,一个美丽不可方物、品味脱俗的民俗艺术画廊老板,探索她深不可测的情欲世界;莫瑞·温特斯,一个老谋深算的刑案律师,偏好谋杀案,因为证人比较少;杰利·潘科,好不容易才从醉乡挣脱的清洁工,总是黎明即起,打扫这个城市的宿醉……

在9·11悲剧的阴影里,芸芸众生被一条看不见的绳索紧紧束缚。一个平凡的人,摇身变成杀人不眨眼的魔王,用最简单的武器,横眉冷对整个城市。

在9·11悲剧的阴影里,芸芸众生被一条看不见的绳索紧紧束缚。一个平凡的人,摇身变成杀人不眨眼的魔王,用最简单的武器,横眉冷对整个城市。

中国与日本的他者认识 豆瓣 谷歌图书

作者:

中国社会科学研究会 编

社会科学文献出版社

2004

- 3

其它标题:

中国与日本的他者认识

中日两国“同文同种”,历史上有过长期的友好交往历史,但也曾有过兵戎相向的时期,尤其是近代日本军国主义发动的侵华战争,严重地侵害了中国人民的利益,极大地伤害了中国人民的感情。新中国建立后,两国关系在曲折中发展,并最终实现了关系正常化。然而在两国关系的不断发展中,始终存在不和谐的声音,始终存在一些不利于两国关系发展的因素。随着国际局势的变化,中日两国间的某些不和谐之处越发突显,尽管两国经济关系不断加深,人员往来有增无减,但两国民众间存在的误解越发严重,不利于两国关系正常发展的事件时有发生。出现这种情况的原因是很复杂的,中日间不少学者就此也做了多方面的探讨,试图对此有所解说,寻找原因,找出破解之道。正是在这种情况下,日本中国社会科学研究会2003年学术年会专门确定了“中国与日本的他者认识”主题,邀约中日两国有关学者,如张蕴岭、滨下武志、天儿慧等,从“他者”的角度对中日关系及中日两国各自的有关问题进行了深入探讨,以期更好地认识对方,认识自己,从而在思考两国关系的过程中尽量避免无根、无据、脱离实际的认识,为两国关系健康发展提供有益意见。

近代日本的中国认识 豆瓣

作者:

[日] 野村浩一

译者:

张学锋

中央编译出版社

1999

- 1

本丛书精选海外学界研究中国问题专著,作者大都从中外文化比较的广阔视野出发,对史料具有充分的掌握和独到的分析,其视角敏锐、新颖,虽为一家之言,但“他山之石,可以攻玉”,要想更深入地认识、了解、研究中国,本丛书值得一读。

目录

中文版序

第一部

第一章 近代日本国民的使命观,其诸类型及特质――大隈重信、内村�三、北一辉

一 关于这一课题的研究方法

二 日英同盟和大隈的东西文明融合论

三 内村钅监三

四 北一辉

五 结 语

第二章 近代日本的中国认识――“大陆问题”的构想

及其实态

一 问题之所在

二 国权主义空想家――以内田良平为中心

三 支那学者内藤湖南世界里的“中国”

四 开放性的中国认识――吉野作造

五 对中国民族主义的洞察――北一辉的眼睛

六 大正知识分子周围的“中国”

七 社会主义者与中国革命运动

八 尾 声

第二部

第一章 走向亚洲的航踪――宫崎滔天的思想和行动

一 问题的所在――滔天的悔恨

二 宫崎家的人――混沌的能量

三 滔天的出发――前进与诀别

四 世界革命与社会革命

五 对近代文明的控诉

六 滔天的“欣慕”与“悔恨”

七 从辛亥革命到大正时代

八 愤怒与警告

九 “支那革命”与日本的改造

十 日本的改造与民藏的轨迹――日中两国的关

系性构造

十一 情念的亢进――亚细亚主义与翻译社会主义

十二 滔天的回归

第二章 尾崎秀实与中国

一 序 言

二 中国研究的方法论

三 日中全面战争的爆发――亚细亚与日本的构想

四 日中关系的夹缝之间――日本、中国、世界

第三章 橘朴――亚细亚主义的彷徨

一 序 言

二 问题的所在――橘朴与中国

三 走向中国研究――来自民众世界的观点

四 从“中国社会论”到“中国革命论”

五 对“国民革命”动态的分析――其高涨与结论

六 “国民革命”的冲击

七 “方向转换”――向亚细亚主义的转折

八 “日中战争”――光与影

九 亚细亚主义的彷徨与寿终――代结尾

后记

译后记

目录

中文版序

第一部

第一章 近代日本国民的使命观,其诸类型及特质――大隈重信、内村�三、北一辉

一 关于这一课题的研究方法

二 日英同盟和大隈的东西文明融合论

三 内村钅监三

四 北一辉

五 结 语

第二章 近代日本的中国认识――“大陆问题”的构想

及其实态

一 问题之所在

二 国权主义空想家――以内田良平为中心

三 支那学者内藤湖南世界里的“中国”

四 开放性的中国认识――吉野作造

五 对中国民族主义的洞察――北一辉的眼睛

六 大正知识分子周围的“中国”

七 社会主义者与中国革命运动

八 尾 声

第二部

第一章 走向亚洲的航踪――宫崎滔天的思想和行动

一 问题的所在――滔天的悔恨

二 宫崎家的人――混沌的能量

三 滔天的出发――前进与诀别

四 世界革命与社会革命

五 对近代文明的控诉

六 滔天的“欣慕”与“悔恨”

七 从辛亥革命到大正时代

八 愤怒与警告

九 “支那革命”与日本的改造

十 日本的改造与民藏的轨迹――日中两国的关

系性构造

十一 情念的亢进――亚细亚主义与翻译社会主义

十二 滔天的回归

第二章 尾崎秀实与中国

一 序 言

二 中国研究的方法论

三 日中全面战争的爆发――亚细亚与日本的构想

四 日中关系的夹缝之间――日本、中国、世界

第三章 橘朴――亚细亚主义的彷徨

一 序 言

二 问题的所在――橘朴与中国

三 走向中国研究――来自民众世界的观点

四 从“中国社会论”到“中国革命论”

五 对“国民革命”动态的分析――其高涨与结论

六 “国民革命”的冲击

七 “方向转换”――向亚细亚主义的转折

八 “日中战争”――光与影

九 亚细亚主义的彷徨与寿终――代结尾

后记

译后记

少數群體的權利:民族主義、多元文化主義 豆瓣

作者:

威爾金里卡

译者:

鄧紅風

左岸文化

2004

- 10

本書延續他知名的《多元文化的公民權》一書中所首次發展的少數權利理論,致力於探討當今世界幾個緊迫的爭論議題:包括目前的種族關係問題、少數的權利在大環境的民族主義之下所產生的爭論、民主主義的公民權與全球化等問題。本書分成四大部份:第一部分概述少數群體權利辯論的演進,並解釋這些論辯如何由1980年代中期演變至現在。第二部分探討在自由民主之下,族裔文化公正的要求。金里卡認為個體的人權保護並不足以擔保族裔群體之間的正義要求,少數者的人權必須加以增補。他並特別探究為何某種權力的分享(如聯邦制)對國內的少權族群來說常是確保正義所必需的,為何原住民在其經濟發展與環境保護上必須擁有特殊的權利關係,以及為何我們須要對外來移民確立一個融合上的公平關係。第三部分的焦點在民族主義,探討一些常見的自由主義者對民族主義的誤解與偏見,包括常引人誤解的「世界主義」和「民族主義」間的對立。最後的第四部分,討論如何增加種族和民族群體對少數權利的要求,以達到影響民主公民權的實踐,他強調教育的重要性。

风雨彭门 豆瓣

作者:

滕叙究

文化艺术出版社

2006

- 2

老一辈无产阶级革命家、政治家和军事家彭德怀元帅波澜壮阔的一生和坎坷多舛的命运感动了几代中国人,他的高尚品格和坚贞气节也教育了几代中国人。迄今为止,关于彭总的文艺作品(包括纪念文集)是新中国将帅文艺作品中数量最多和影响最大的。

《风雨彭门——彭德怀家风·家事》是一部以全新的视角去研究和描写彭德怀人生的传记文学作品。作者滕叙兖通过多次采访由彭德怀一手抚养成人的七位侄儿侄女,获得关于彭总许多鲜为人知的珍贵历史迹和生活细节。同时还采访了不少熟悉彭总的老将军、老干部,收集和研究了大量历史文献资料及已发表过的有关作品。在占有翔实史料的基础上,以文学艺术为载体,着力刻画以彭德怀为中心人物的彭氏家族两代人在半个世纪里血脉相连、体戚与共的风雨人生故事。

该书与以往出版的关于彭德怀的传记作品有所不同,它不是面面俱到地去描写彭总的一生,没有重复彭总横刀立马、征战沙场的大场面,也没有追述庐山会议上蒙冤受屈的复杂情节,而是把彭总当成平常人,寻觅他与两任妻子及七位侄儿侄女之间的真情,在彭家人家庭生活的细微处用笔,写出他们的喜怒哀乐,力求走进彭德怀丰富的内心感情世界里,还原出一位对中国革命事业铮铮铁骨和对亲朋晚辈拳拳慈心的真实可亲的彭老总,再现他为真理为人民不借毁灭自己的富有人格魅力的英雄形象。

该书史料丰富,史实准确,言必有据;且格调高昂,文笔流畅,生动感人。其传奇性的故事情节及许多首次披露的史实具有很强的可读性。全书40万字,共分30章,并附有60余幅彭家人提供的相关历史照片。

我们谨以这部新书来缅怀伟大的民族英雄彭德怀元帅。学习彭总赤胆忠心、为国为民的崇高品德和坦荡无私、艰苦卓绝的革命精神,对于今天的中国人有着毋庸置疑的现实意义。

《风雨彭门——彭德怀家风·家事》是一部以全新的视角去研究和描写彭德怀人生的传记文学作品。作者滕叙兖通过多次采访由彭德怀一手抚养成人的七位侄儿侄女,获得关于彭总许多鲜为人知的珍贵历史迹和生活细节。同时还采访了不少熟悉彭总的老将军、老干部,收集和研究了大量历史文献资料及已发表过的有关作品。在占有翔实史料的基础上,以文学艺术为载体,着力刻画以彭德怀为中心人物的彭氏家族两代人在半个世纪里血脉相连、体戚与共的风雨人生故事。

该书与以往出版的关于彭德怀的传记作品有所不同,它不是面面俱到地去描写彭总的一生,没有重复彭总横刀立马、征战沙场的大场面,也没有追述庐山会议上蒙冤受屈的复杂情节,而是把彭总当成平常人,寻觅他与两任妻子及七位侄儿侄女之间的真情,在彭家人家庭生活的细微处用笔,写出他们的喜怒哀乐,力求走进彭德怀丰富的内心感情世界里,还原出一位对中国革命事业铮铮铁骨和对亲朋晚辈拳拳慈心的真实可亲的彭老总,再现他为真理为人民不借毁灭自己的富有人格魅力的英雄形象。

该书史料丰富,史实准确,言必有据;且格调高昂,文笔流畅,生动感人。其传奇性的故事情节及许多首次披露的史实具有很强的可读性。全书40万字,共分30章,并附有60余幅彭家人提供的相关历史照片。

我们谨以这部新书来缅怀伟大的民族英雄彭德怀元帅。学习彭总赤胆忠心、为国为民的崇高品德和坦荡无私、艰苦卓绝的革命精神,对于今天的中国人有着毋庸置疑的现实意义。

晚明史 豆瓣

作者:

樊树志

复旦大学出版社

2003

- 10

本书观察晚明史的一个别开生面的视角,在于晚明与世界的联系。16世纪下半叶至17世纪中叶的晚明时期,正处在新航路发现之后的“全球化”起步阶段。在这个阶段,中国在全球经济中占有重要的地位,除了邻近国家传统的朝贡贸易之外,遥远的欧洲国家如葡萄牙、西班牙、荷兰等国以及它们在亚洲与美洲的殖民地,都卷入了与中国的远程贸易,而且都毫无例外地处在贸易逆差之中,占世界产量三分之一甚至更多的白银源源不断地流入中国。另一方面,地理大发现后的“全球化”进程也表现在文化上,其主要标志就是以耶稣会为代表的教会向世界包括中国派出传教士,在传教布道的同时传播文艺复兴以来欧洲的科学与文化。晚明时期进入中国的耶稣会士,通过澳门这个中西交流的窗口,对中国的知识界产生了影响。�

本书演绎晚明史的主要特色,在于充分表现了叙事史学的结构与魅力。晚明中国在经济、文化上融入世界之际,一个固步自封的王朝不仅不可能把握机遇,反而是加剧了自身内在矛盾,特别是朝廷上下都忙于政治派系之争,从万历到崇祯的几十年中几乎没有不争之时。书中以翔实的史料、细致的笔触,再现晚明王朝在内忧与外患的双重压力之下走向灭亡的全过程,并揭示其深刻的教训。作者广泛吸收学术界研究成果,在关于晚明时期“倭寇”、“市镇”、“新政”、“党争”等一系列问题上提出了独到的见解。

本书演绎晚明史的主要特色,在于充分表现了叙事史学的结构与魅力。晚明中国在经济、文化上融入世界之际,一个固步自封的王朝不仅不可能把握机遇,反而是加剧了自身内在矛盾,特别是朝廷上下都忙于政治派系之争,从万历到崇祯的几十年中几乎没有不争之时。书中以翔实的史料、细致的笔触,再现晚明王朝在内忧与外患的双重压力之下走向灭亡的全过程,并揭示其深刻的教训。作者广泛吸收学术界研究成果,在关于晚明时期“倭寇”、“市镇”、“新政”、“党争”等一系列问题上提出了独到的见解。

Why Societies Need Dissent 豆瓣

作者:

Cass R. Sunstein

Harvard University Press

2003

- 9

In this timely book, Cass R. Sunstein shows that organizations and nations are far more likely to prosper if they welcome dissent and promote openness. Attacking "political correctness" in all forms, Sunstein demonstrates that corporations, legislatures, even presidents are likely to blunder if they do not cultivate a culture of candor and disclosure. He shows that unjustified extremism, including violence and terrorism, often results from failure to tolerate dissenting views. The tragedy is that blunders and cruelties could be avoided if people spoke out.

Sunstein casts new light on freedom of speech, showing that a free society not only forbids censorship but also provides public spaces for dissenters to expose widely held myths and pervasive injustices. He provides evidence about the effects of conformity and dissent on the federal courts. The evidence shows not only that Republican appointees vote differently from Democratic appointees but also that both Republican and Democratic judges are likely to go to extremes if unchecked by opposing views. Understanding the need for dissent illuminates countless social debates, including those over affirmative action in higher education, because diversity is indispensable to learning.

Dissenters are often portrayed as selfish and disloyal, but Sunstein shows that those who reject pressures imposed by others perform valuable social functions, often at their own expense. This is true for dissenters in boardrooms, churches, unions, and academia. It is true for dissenters in the White House, Congress, and the Supreme Court. And it is true during times of war and peace.

Sunstein casts new light on freedom of speech, showing that a free society not only forbids censorship but also provides public spaces for dissenters to expose widely held myths and pervasive injustices. He provides evidence about the effects of conformity and dissent on the federal courts. The evidence shows not only that Republican appointees vote differently from Democratic appointees but also that both Republican and Democratic judges are likely to go to extremes if unchecked by opposing views. Understanding the need for dissent illuminates countless social debates, including those over affirmative action in higher education, because diversity is indispensable to learning.

Dissenters are often portrayed as selfish and disloyal, but Sunstein shows that those who reject pressures imposed by others perform valuable social functions, often at their own expense. This is true for dissenters in boardrooms, churches, unions, and academia. It is true for dissenters in the White House, Congress, and the Supreme Court. And it is true during times of war and peace.

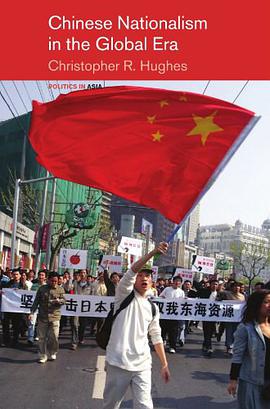

Chinese Nationalism in a Global Era 豆瓣

作者:

Christopher Hughes

Routledge

2006

- 4

The twentieth century has been a century of nationalism in China, beginning with the nationalist revolution of 1911. Drawing on the explosion of writings about nationalism in the Chinese speaking world, this new book highlights the main themes of the Chinese nationalist tradition and shows how they are central to the discourse of Chinese politics and foreign policy today. The study analyzes trends within Chinese nationalism, explaining the principles behind contemporary debates as they have unfolded since the late 1980s. Presenting a number of perspectives including those of the state and dissent in mainland China, as well as alternative views from Taiwan, Hong Kong and the Chinese diaspora, Hughes sets current discussions within the context of the long history of Chinese nationalism. One of the first systematic treatments of Chinese nationalism, "Chinese Nationalism in the Global Era" provides conceptual insights allowing the reader to grasp the complex weave of Chinese nationalist sentiment today and implications for the future.