暧昧的瞬间 豆瓣

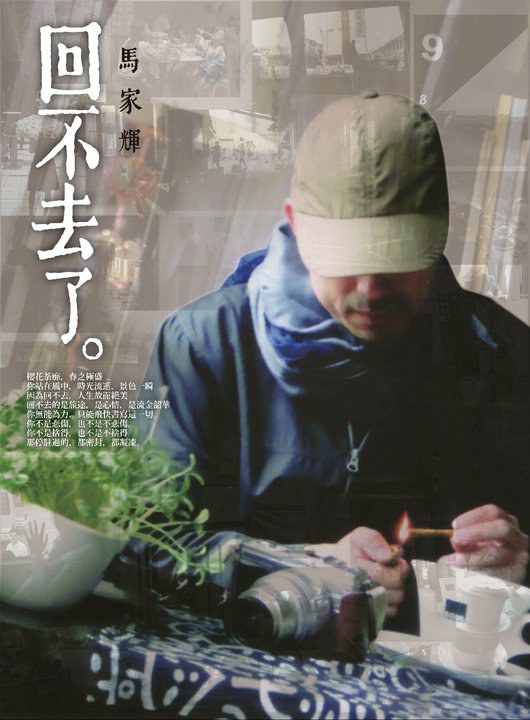

作者:

马家辉

2011

- 2

我喜欢拍照也喜欢PS照片,为了让自己更高兴。照片里的影像也好,眼睛里的世界也罢,其实并不全盘可爱可欲可观可喜,但也通常不会全盘可厌可悲可拒可弃。总有的,总有其中一两个画面或片段或角落值得你多看那么一两秒,视乎你是否愿意把视觉焦点调校到这么的一两个位置。看电影的趣味亦接近吧我猜?愿意把眼睛的位置放在什么地方,得到的便是什么乐趣。这叫做,自得其乐,我最懂。

本书内收录的是过去一年的观影文字,书名[暖昧],只因贴近观影心情,在瞬间刹那,寻找一个位置,暖昧云烟,?暗未定,就是这样也很好。看得太真太近,不仅容易发现华丽的袍子上面有蚤子,更糟的是,原来蚤子身上还有更多更小的蚤子。沮丧极了。

本书内收录的是过去一年的观影文字,书名[暖昧],只因贴近观影心情,在瞬间刹那,寻找一个位置,暖昧云烟,?暗未定,就是这样也很好。看得太真太近,不仅容易发现华丽的袍子上面有蚤子,更糟的是,原来蚤子身上还有更多更小的蚤子。沮丧极了。