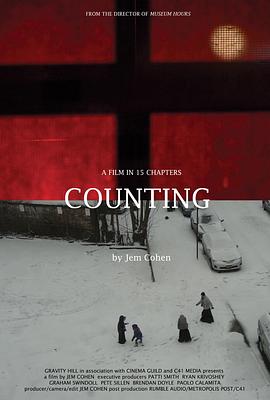

城市的十五个片刻 (2015) 豆瓣

Counting

导演:

杰姆·科恩

其它标题:

Counting

Jem Cohen’s newest film is a personal, essayistic documentary in 15 chapters. The director composes images, sound and music with remarkable intensity, combining them into a hypnotic foray through the metropolises of our world: New York, Moscow, St. Petersburg, Istanbul, Porto and a city intended to remain unknown. Time passes and stands still at the same time. The camera is like a magnet for attracting and capturing the ephemeral: Flickering lights in windows, bunting and plastic bags fluttering in the wind. Snapshots of places both popular and unknown and of people, striking observations of everyday life, a tender gauging of reality, snippets of voiceovers in passing. It is life itself that the director shows us. Jem Cohen is at once a flaneur and a street smart worker, with his film an archive of his steps – a storeroom replete with dreamlike memories, including ones of Chris Marker’s Chats perchés. Cats of all shapes and sizes appear in the frame again and again. Counting is like taking a Sunday walk through spatial and temporal interstices, as touching as it is magical. berlinale 2015