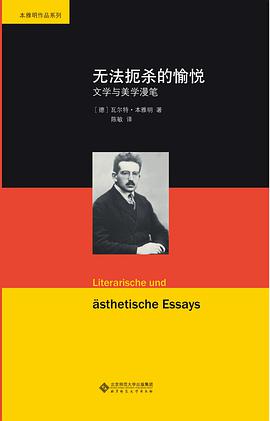

瓦尔特·本雅明

莫斯科日记 柏林纪事 豆瓣

作者:

[德国] 瓦尔特·本雅明

译者:

潘小松

商务印书馆

2012

- 4

《莫斯科日记》是本雅明生活转折时期最个人化的文本。在日记中,本雅明叙述了他在莫斯科短暂停留期间(1926年12月6日—1927年1月底)的所见所闻,还有他与拉脱维亚女共产党人阿斯娅若即若离的微妙关系。《柏林纪事》是本雅明对其青少年时代曾经生活过的城市——柏林的断想式回忆。