科幻相关

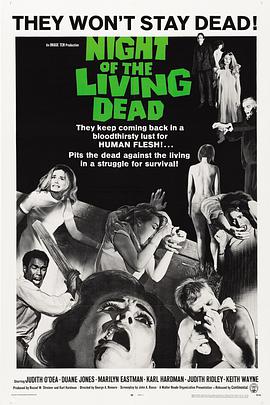

活死人之夜 (1968) TMDB IMDb 维基数据 豆瓣

Night of the Living Dead

7.4 (99 个评分)

导演:

乔治·A·罗梅罗

演员:

杜安·琼斯

/

朱迪丝·奥迪娅

…

其它标题:

Night of the Living Dead

/

恶夜活跳尸

…

在一场意外中,芭芭拉(朱迪思·欧迪 Judith O'Dea 饰)和哥哥遭到了丧尸的袭击,这些活死人个性凶残样貌可怖,在它们的脑袋里,只装了一件事情,那就是“吃”。受伤的哥哥不幸感染了病毒成为了丧尸中的一员,悲痛和恐惧之中,芭芭拉逃进了一间民宅内,在那里,她遇见了同样在此躲避丧尸的本(杜安·琼斯 Duane Jones 饰)。

藏在这间屋子里的并不止芭芭拉和本两人,汤姆(Keith Wayne 饰)、朱迪(Judith Ridley 饰)、哈里(Karl Hardman 饰)和海伦(Kyra Schon 饰)等人纷纷加入了避难的队伍,面对屋外越来越多的丧尸,众人知道,如果不能主动出击,那么只有死路一条。搜集仅有的武器,封锁门窗,在这一危急时刻,每一个人都在为了生存而战斗着。

藏在这间屋子里的并不止芭芭拉和本两人,汤姆(Keith Wayne 饰)、朱迪(Judith Ridley 饰)、哈里(Karl Hardman 饰)和海伦(Kyra Schon 饰)等人纷纷加入了避难的队伍,面对屋外越来越多的丧尸,众人知道,如果不能主动出击,那么只有死路一条。搜集仅有的武器,封锁门窗,在这一危急时刻,每一个人都在为了生存而战斗着。

电影 (1965) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

Film

7.6 (11 个评分)

导演:

阿兰·施耐德

/

塞缪尔·贝克特

演员:

巴斯特·基顿

/

Nell Harrison

…

其它标题:

Film

/

Filme

…

Samuel Beckett

萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett, 1906 - 1989)爱尔兰剧作家,小说家。1906 年4月13日出生于都柏林中产阶级家庭,曾在都柏林三一学院研究拉丁系语言并受聘为讲师。1931~1937年游历欧洲,后定居巴黎。第二次世界大战期间,他不顾爱尔兰公民应守中立的规定,参加法国抵抗运动,后被迫避居非占领区。战后他曾短暂返回爱尔兰,1945 年秋又回到巴黎,主要以法文写作, 剧作有《等待戈多》(Waiting for Godot)、《结局》(Endgame),以及《快乐天》(Happy Days)等。

贝克特的剧作没有具体的社会主题,他极力排除现实主义,剧作没有故事情节和真切的心理刻画、具体的环境描写、含义实在的对话,他排除一切传统的戏剧程式,因而被称为反戏剧或荒诞派戏剧。《等待戈多》被视为荒诞派戏剧代表作,旨在讽喻人生的荒谬和希冀的无益。贝克特1969年获诺贝尔文学奖。 是当代最著名的荒诞剧作家。

萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett, 1906 - 1989)爱尔兰剧作家,小说家。1906 年4月13日出生于都柏林中产阶级家庭,曾在都柏林三一学院研究拉丁系语言并受聘为讲师。1931~1937年游历欧洲,后定居巴黎。第二次世界大战期间,他不顾爱尔兰公民应守中立的规定,参加法国抵抗运动,后被迫避居非占领区。战后他曾短暂返回爱尔兰,1945 年秋又回到巴黎,主要以法文写作, 剧作有《等待戈多》(Waiting for Godot)、《结局》(Endgame),以及《快乐天》(Happy Days)等。

贝克特的剧作没有具体的社会主题,他极力排除现实主义,剧作没有故事情节和真切的心理刻画、具体的环境描写、含义实在的对话,他排除一切传统的戏剧程式,因而被称为反戏剧或荒诞派戏剧。《等待戈多》被视为荒诞派戏剧代表作,旨在讽喻人生的荒谬和希冀的无益。贝克特1969年获诺贝尔文学奖。 是当代最著名的荒诞剧作家。

俄罗斯方舟 (2002) IMDb 豆瓣 TMDB 维基数据

Русский ковчег

7.3 (153 个评分)

导演:

亚历山大·索科洛夫

演员:

谢尔盖·德雷登

/

Mariya Kuznetsova

…

其它标题:

Русский ковчег

/

俄国方舟(港)

…

一名当代电影人与另一个来自19世纪的法国外交官(Sergei Dontsov 饰)发现自己置身于圣彼得堡的一座古老的宫殿中,周围的人完全看不到他们。两人结伴在宫殿中徘徊,见证了暴怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军;凯瑟琳女皇的私人生活;革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐以及1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会。短短100分钟内,亲身经历了俄国200多年的历史……

本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角(Sergei Dontsov),最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。

本片荣获2004年阿根廷影展最佳外语片奖、2003年德国相机奖剧情片荣誉奖、2003年西班牙奇幻电影奖最佳男主角(Sergei Dontsov),最佳剧本和最佳导演、2004年尼卡奖最佳美术指导、2003年旧金山影评人协会荣誉奖、2002年多伦多国际电影节视觉奖。

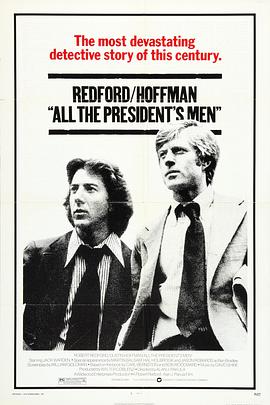

总统班底 (1976) 豆瓣 TMDB Min reol IMDb 维基数据 Eggplant.place

All the President's Men

8.5 (102 个评分)

导演:

艾伦·J·帕库拉

演员:

达斯汀·霍夫曼

/

罗伯特·雷德福

…

其它标题:

All the President's Men

/

惊天大阴谋

…

根据水门事件揭发人Carl Bernstein和Bob Woodward所写自传改编的电影。二人是《华盛顿邮报》的记者,在水门事件里,他们历尽艰辛揭开政治黑幕,人物和事件一同成为美国一段家喻户晓的历史。故事由五名盗贼开始,他们潜入水门大度行窃。本来是一桩不甚重大的刑事案件,却在Bernstein(达斯汀·霍夫曼Dustin Hoffman 饰)和Woodward(罗伯特·雷德福Robert Redford 饰)的追查下,最终撕开了一条大裂缝,矛头直指总统尼克松。从1972年到1974年,从尼克松竞选总统到尼克松连任上台,华盛顿邮报受到的压力越来越大,甚至被威胁。主编本·布莱德利站在了新闻自由和相信自己记者的这边,Bernstein和Woodward得以继续追寻事件真相,得到了重要线人“深喉”的帮助,经历了难以想象的曲折艰辛后,水门事件最终导致尼克松总统下台。

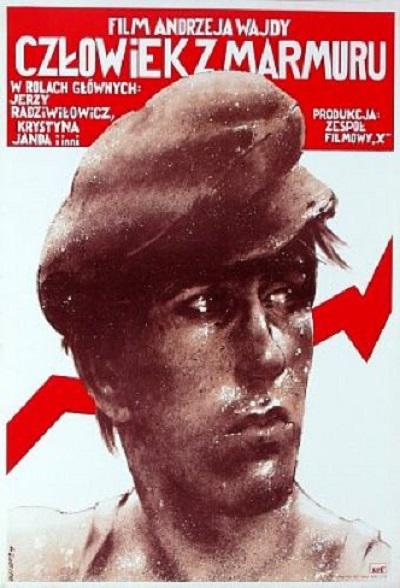

大理石人 (1977) TMDB 豆瓣 IMDb 维基数据

Człowiek z marmuru

8.3 (19 个评分)

导演:

安杰伊·瓦伊达

演员:

耶日·拉齐维沃维奇

/

克里斯提娜·杨达

…

其它标题:

Człowiek z marmuru

/

Man of Marble

…

影片描写刚从电影学院毕业的学生阿格涅什卡,雄心勃勃,立志拍一部以50年代劳动模范砖瓦工人布尔库特为主角的传记性记录片作为自己的毕业论文。为了弄清楚主人公是如何成为劳动模范,后来被控告判罪,而最终又恢复名誉的曲折传奇的一生,阿格涅什卡进行了大量的调查和资料的搜集,还访问了当时历史发生时的一些关键人物。最后她找到布尔科特的儿子,得知这位曾经被称为大理石人的英雄已经死了。就连公墓的墓碑上都没有留下布尔库特的名字。“在格但斯克造船厂工人骚动期间,布尔库特丧了命。人们再也找不到他的任何痕迹。从此,大理石人就成了一个幽灵。”

影片的题材颇为大胆,收场对主人公命运的说明曾遭剪刀伺候。旨在通过一个国家宣传机器制造模范工人的神话,揭露了压制自由的体制对人性的摧残和对纯真百姓的欺骗,用纪录片的风格展现了一个冷酷的现实,让人联想到70年代的状况。本片导致瓦依达多年被禁止拍片,但在数年后仍然拍出了续集(铁人)。

影片的题材颇为大胆,收场对主人公命运的说明曾遭剪刀伺候。旨在通过一个国家宣传机器制造模范工人的神话,揭露了压制自由的体制对人性的摧残和对纯真百姓的欺骗,用纪录片的风格展现了一个冷酷的现实,让人联想到70年代的状况。本片导致瓦依达多年被禁止拍片,但在数年后仍然拍出了续集(铁人)。

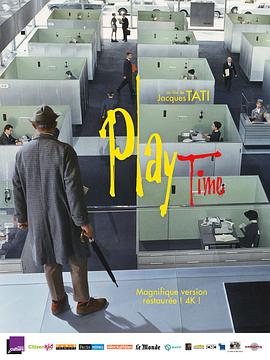

玩乐时间 (1967) 豆瓣 TMDB Min reol IMDb 维基数据

Play Time

8.8 (379 个评分)

导演:

雅克·塔蒂

演员:

雅克·塔蒂

/

Barbara Dennek

…

其它标题:

嬉戲時間

/

遊戲時間

…

去巴黎办事的于勒先生(雅克·塔蒂 饰)刚到巴黎就被超级现代化的世界博览会大楼震惊了。于勒先生很快就迷失在这座叹为观止的高科技大楼中,精妙绝伦的最新先进设备、流光溢彩的博览会景观以及来自世界各地的游客和顾客,都让于勒先生大开眼界。当于勒先生终于想起要去找办事的人时,天已渐黑。谈完公事,于勒先生来到了刚刚装修好的夜总会。午夜魅影,恍如白昼,里面的男男女女兴致正高。自然,于勒先生也加入了他们的狂欢队伍。于勒先生更一时兴起,把刚刚装修好的屋顶装饰弄了下来,屋内一片狼藉。怎知客人们非但没有觉得扫兴,反而玩得更加疯狂……清晨,狂欢一夜后的巴黎别有一番韵味。