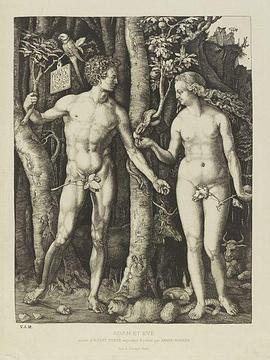

无花果叶:历史上最大的遮羞布 (2011) 豆瓣

Fig Leaf: The Biggest Cover-Up in History

导演:

罗茜·舍伦贝格

演员:

斯蒂芬·史密斯

/

Aurelie Perraut

…

其它标题:

Fig Leaf: The Biggest Cover-Up in History

【纪录片. 无花果叶:

历史上最大的遮羞布.Fig.Leaf.The.Biggest.Cover.Up.in.History.2011】

最著名的遮羞叶片在亚当夏娃身上。从Michelangelo、Bernini、Rodin直到现代艺术,本片回顾两千年来西方艺术和伦理的变化。

历史上最大的遮羞布.Fig.Leaf.The.Biggest.Cover.Up.in.History.2011】

最著名的遮羞叶片在亚当夏娃身上。从Michelangelo、Bernini、Rodin直到现代艺术,本片回顾两千年来西方艺术和伦理的变化。