随笔

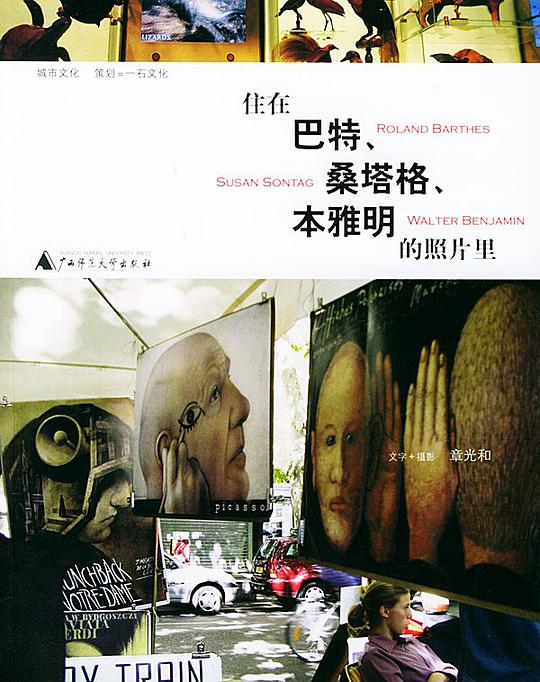

住在巴特、桑塔格、本雅明的照片里 豆瓣

6.3 (6 个评分)

作者:

章光和

广西师范大学出版社

2004

这是一本在诸多收集旅游回忆的方法中,谈论有关摄影的书。面对我心怡的风景,我感觉我确曾在那儿,或者,我应当去那儿。罗兰・巴特说,“对我而言,风景相片(城市或乡野)应是可居,而非可访的。就是因为如此,我们希望可以居住在巴涂、桑塔格、本雅明的照片里。

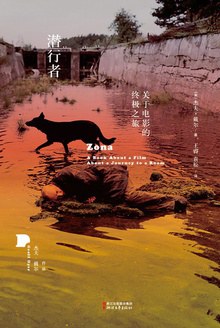

潜行者 豆瓣

Zona: A Book About a Film About a Journey to a Room

5.7 (6 个评分)

作者:

[英国] 杰夫·戴尔

译者:

王睿

/

袁松

浙江文艺出版社

2017

- 6

当杰夫·戴尔的轻盈幽默,遇上安德烈.塔可夫斯基的忧伤深沉,会发生怎样神奇的化学反应?自嘲为传统学术研究的“破门而人者”,在爵士乐{《然而,很美:爵士乐之书》)、摄影(《此刻》)、D.H.劳伦斯(《一怒之下:与D.H.劳伦斯搏斗》)之后,这次将目光转向了一部影响他一生的伟大电影,《潜行者》。不出所料,跟以往一样,这是一次前所未有的电影写作:他犹如在用文字轻柔而淡漠地抚摸每…个镜头,每一道光线,每一个神态,每一句对话。因为,正如他用作题记的加缪的那句话:“谈论你所爱的事物,最好的方法是轻轻说起它。”

梦余说梦 豆瓣

作者:

黄爱玲

北京大学出版社

2019

- 2

本书是当代著名电影评论家、影评人黄爱玲的经典代表作,内容包含了作者2002年以来创作的近百篇重要的电影评论文章。

黄爱玲的电影文字独具一格,篇幅短小,优雅动人,注重个人感受,不摆理论架子,具有极强的可读性。作者具有真正的将电影和人生融为一体的感知力。电影在书中不是文本分析对象,而是一个个性格鲜明、有血有肉的生命体。正如戴锦华所言:“爱玲的影评文字一如其人,素朴而典雅,平实而醇厚,娓娓道来,余味悠长。在观影谈影间,她投注了自己生命的晖光与温热。”

作者尤爱法国新浪潮电影、香港本土电影,并对日本经典电影和大陆第五代导演作品有极为精深的研究,是所有电影爱好者必读、必备的观影手册。

婉约、感性、妩媚的文字,细腻敏慧、人情练达的观察,高尚幽雅的品味。黄爱玲的影评,真的很可能是香港有史以来罕见优美的评论。这里面蕴涵着的是个宁静、平和和充满人性悲悯的至善世界。得以进入这个世界,只能说是一种幸福。

——舒琪

黄爱玲的电影文字独具一格,篇幅短小,优雅动人,注重个人感受,不摆理论架子,具有极强的可读性。作者具有真正的将电影和人生融为一体的感知力。电影在书中不是文本分析对象,而是一个个性格鲜明、有血有肉的生命体。正如戴锦华所言:“爱玲的影评文字一如其人,素朴而典雅,平实而醇厚,娓娓道来,余味悠长。在观影谈影间,她投注了自己生命的晖光与温热。”

作者尤爱法国新浪潮电影、香港本土电影,并对日本经典电影和大陆第五代导演作品有极为精深的研究,是所有电影爱好者必读、必备的观影手册。

婉约、感性、妩媚的文字,细腻敏慧、人情练达的观察,高尚幽雅的品味。黄爱玲的影评,真的很可能是香港有史以来罕见优美的评论。这里面蕴涵着的是个宁静、平和和充满人性悲悯的至善世界。得以进入这个世界,只能说是一种幸福。

——舒琪

有所不为的反叛者 豆瓣 Goodreads

8.6 (202 个评分)

作者:

罗新

上海三联书店

2019

- 5

罗新教授近年撰写了许多“与专业反思有关”的学术随笔,反映他对历史、历史学和历史学工作的反思与理解。这些与他走出书斋用自己的脚步丈量历史、发现中国、认识世界异曲同工,一个目的即追索历史的纵深感,尝试发现和讲述不一样的历史故事。

本书用一系列个案讨论了诸如历史学家的美德、史料的运用及反思、历史叙述的多样及其背后的原因、历史的记忆与遗忘、怎样超越民族主义史学、古代民族的起源传说与神话、历史研究的想象空间、华夏文明西部边界的进退波动、帝国帝制的内外轻重等问题,以历史学家的方式质疑传统的历史论述,示范了一种健康的看待和解释历史的态度、方法。

★ 我们的历史知识从哪里来?

★ 传统的历史叙述、众所周知的历史认识会不会出错?

★ 为什么历史会被滥用和错用?历史知识为什么会有偏差和错误?

★ 匈奴是故事还是历史?以狼为祖先的是传说还是真实?

★ 西欧骑士身上的佩剑真的来自中国吗?

★ 忽必烈的历史挑战到底是什么?

★ 反思历史叙述的单一与纯粹,示范如何独立、健康地分析和观察历史的典范

我们无时无刻不在使用历史。确保历史知识的正确与准确,不滥用或错用历史,关乎人类的精神健康与心智发育,而这正是历史学家的职责。确保这一职责得以履行的,是历史学家的美德:批判、怀疑与想象力。

我们熟悉的历史,包含着大量的神话与伪史,其中有些将会被揭穿、剔除和取代,有些则因史料匮乏、证据单一而使质疑者无可奈何。怀疑与批判的美德使我们不仅勇于揭破神话、创造新知,而且有助于我们在那些暂时难以撼动的新老神话面前保持警惕、保持距离。

本书用一系列个案讨论了诸如历史学家的美德、史料的运用及反思、历史叙述的多样及其背后的原因、历史的记忆与遗忘、怎样超越民族主义史学、古代民族的起源传说与神话、历史研究的想象空间、华夏文明西部边界的进退波动、帝国帝制的内外轻重等问题,以历史学家的方式质疑传统的历史论述,示范了一种健康的看待和解释历史的态度、方法。

★ 我们的历史知识从哪里来?

★ 传统的历史叙述、众所周知的历史认识会不会出错?

★ 为什么历史会被滥用和错用?历史知识为什么会有偏差和错误?

★ 匈奴是故事还是历史?以狼为祖先的是传说还是真实?

★ 西欧骑士身上的佩剑真的来自中国吗?

★ 忽必烈的历史挑战到底是什么?

★ 反思历史叙述的单一与纯粹,示范如何独立、健康地分析和观察历史的典范

我们无时无刻不在使用历史。确保历史知识的正确与准确,不滥用或错用历史,关乎人类的精神健康与心智发育,而这正是历史学家的职责。确保这一职责得以履行的,是历史学家的美德:批判、怀疑与想象力。

我们熟悉的历史,包含着大量的神话与伪史,其中有些将会被揭穿、剔除和取代,有些则因史料匮乏、证据单一而使质疑者无可奈何。怀疑与批判的美德使我们不仅勇于揭破神话、创造新知,而且有助于我们在那些暂时难以撼动的新老神话面前保持警惕、保持距离。

母女同游美利坚 豆瓣

作者:

茹志鹃

/

王安忆

中信出版集团

2018

茹志鹃、王安忆是当代中国文坛中鲜有的母女作家。她们在文坛具有持续且深远的影响力。她俩于一九八三年应邀参加美国“爱荷华国际写作计划”活动,其后又到美国东西岸讲演和旅行,受到海外文化界的欢迎。她们沿途录下所见所闻所想。笔下不纯是异域风光的描绘,更多是对美国社会各种层面的体察 ,对美国华人世界特别是留学生的刻画,及与作家和文友交谊的抒描。

茹志鹃、王安忆母女此次访美,历经路程虽然一样,但由于阅历迥异,并加上年龄的差异,观念不尽相同,因此看待发生在美国的人和事,往往有不同的观感和见解,读者如作细读比较,将别饶兴味。

_____________________________________________________________________

★ 中国当代重量级母女作家茹志鹃、王安忆唯一合璧之作

★ 爱荷华、芝加哥、纽约、旧金山寻路美国的精神漫游

★ 一代知识分子的精神速写,浓缩进游记里的当代文学史

讲述了茹志鹃、王安忆两位老师在1983年去美国参加“爱荷华写作计划”时的见闻,其中多有他们与吴祖光、萧乾、聂华苓、陈丹青等两岸三地作家们的交游

★ 四十年荏苒时光 猛回头 鉴往知来

从文学史角度看,很少有一本书可以同时照见中国当代文学两代重要作家的心路,并且是通过母女二人在美国每天琐碎的生活记录、交游以及点滴思考而来。这样的文字贴肤贴肉,最能真实的反应作家彼时的精神世界。特别是它产生自八十年代初,文学随着社会发展而产生大变化的年代。历史的后见之明,使得书中母女两人视角的反差颇具深意。茹志鹃老师的视角会产生横向的对比,如早她们二人去爱荷华的丁玲、艾青,这些经历革命风云的作家,面对芝加哥的霓虹、沃尔玛超市里的速冻牛肉,他们表现出的焦虑与淡然、吃惊与固执,在后来人的叙述中令人动容。而王安忆作为女儿在美国的见闻,与美国以及台湾知识分子的交流,从纵向的王安忆的创作上看,前后的变化也很值得思考,后来的《乌托邦诗篇》也许可以算一个印证。

★ 茹志鹃逝世二十周年,作为对茹志娟老师逝世二十周年的一种纪念

★ 优雅皮面装帧,三十年经典珍藏

茹志鹃、王安忆母女此次访美,历经路程虽然一样,但由于阅历迥异,并加上年龄的差异,观念不尽相同,因此看待发生在美国的人和事,往往有不同的观感和见解,读者如作细读比较,将别饶兴味。

_____________________________________________________________________

★ 中国当代重量级母女作家茹志鹃、王安忆唯一合璧之作

★ 爱荷华、芝加哥、纽约、旧金山寻路美国的精神漫游

★ 一代知识分子的精神速写,浓缩进游记里的当代文学史

讲述了茹志鹃、王安忆两位老师在1983年去美国参加“爱荷华写作计划”时的见闻,其中多有他们与吴祖光、萧乾、聂华苓、陈丹青等两岸三地作家们的交游

★ 四十年荏苒时光 猛回头 鉴往知来

从文学史角度看,很少有一本书可以同时照见中国当代文学两代重要作家的心路,并且是通过母女二人在美国每天琐碎的生活记录、交游以及点滴思考而来。这样的文字贴肤贴肉,最能真实的反应作家彼时的精神世界。特别是它产生自八十年代初,文学随着社会发展而产生大变化的年代。历史的后见之明,使得书中母女两人视角的反差颇具深意。茹志鹃老师的视角会产生横向的对比,如早她们二人去爱荷华的丁玲、艾青,这些经历革命风云的作家,面对芝加哥的霓虹、沃尔玛超市里的速冻牛肉,他们表现出的焦虑与淡然、吃惊与固执,在后来人的叙述中令人动容。而王安忆作为女儿在美国的见闻,与美国以及台湾知识分子的交流,从纵向的王安忆的创作上看,前后的变化也很值得思考,后来的《乌托邦诗篇》也许可以算一个印证。

★ 茹志鹃逝世二十周年,作为对茹志娟老师逝世二十周年的一种纪念

★ 优雅皮面装帧,三十年经典珍藏

此时怀抱向谁开 豆瓣

8.5 (13 个评分)

作者:

袁一丹

上海文艺出版社

2020

- 4

“此时怀抱向谁开”,取自顾随之词,作于北平沦陷时期。借为书题,因此集所录之文,多探求明暗之间的历史,微婉隐曲的表达,及历史中人欲言还止的心事。

文史互通,通向何处?其交汇处或许在作为研究对象的人身上。对人——特别是历史中人的理解,不该被学科、家法所拘囿。本书侧重于 1937 至 1945 年间,沦陷下的人事与风景。第一辑以人物为中心,探究沦陷下知识阶层的伦理境遇与修辞策略;第二辑以空间为单位,考察沦陷北平的日常生活与文化氛围。第三辑为学术书评,不限于自家的专业背景,意在展现个人的读书趣味,力图探索书评作为一种述学文体的多样性。

文史互通,通向何处?其交汇处或许在作为研究对象的人身上。对人——特别是历史中人的理解,不该被学科、家法所拘囿。本书侧重于 1937 至 1945 年间,沦陷下的人事与风景。第一辑以人物为中心,探究沦陷下知识阶层的伦理境遇与修辞策略;第二辑以空间为单位,考察沦陷北平的日常生活与文化氛围。第三辑为学术书评,不限于自家的专业背景,意在展现个人的读书趣味,力图探索书评作为一种述学文体的多样性。