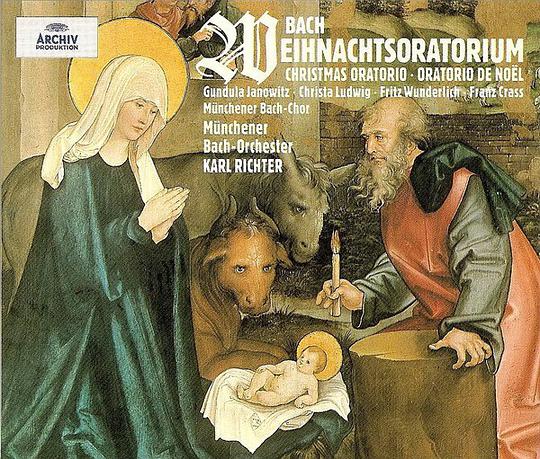

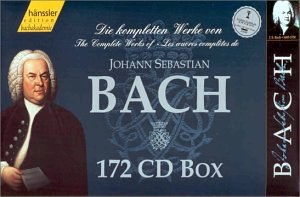

巴赫:圣诞节清唱剧 豆瓣

Karl Richter

类型:

古典

发布日期 1966年1月1日

出版发行:

ARCHIV

清唱剧在巴赫的时代也被称为“神剧”,因为那时的清唱剧几乎毫无例外,总是以基督教的《圣经》故事为内容的。巴赫作于1734年的这部长篇大作,实际上是由六首康塔塔组成,分别用于圣诞节及新年的六天演出,所以得名《圣诞清唱剧》。

第一首康塔塔应该在圣诞节那天演出,所以一开头就是庆典般的气氛,合唱欢乐而雄壮,鼓号齐鸣,甚而鼓点还打出了旋律,听来十分鼓舞。它的末乐章以及第三首康塔塔的开头,也都有这般欢欣鼓舞的壮丽合唱。形容音乐的“壮丽”这个向用在这里是再恰当不过了,以至于听过巴赫的《圣诞清唱剧》,后世的种种所谓“壮丽” 的音乐,总让我觉得多多少少有些装腔作势。虽然是宗教内容,但总体而沦,这部清唱剧比起巴赫的其他宗教作品来,更多带点世俗,倾向于人间生活,因此音乐上也更为爽朗、秀丽。第二首(有时编排在第四)康塔塔开头的“交响曲”(即纯器乐的序曲)明显具有牧歌风味,被后世称为“田园交响曲”,非常著名,当然也非常好听。

第一首康塔塔应该在圣诞节那天演出,所以一开头就是庆典般的气氛,合唱欢乐而雄壮,鼓号齐鸣,甚而鼓点还打出了旋律,听来十分鼓舞。它的末乐章以及第三首康塔塔的开头,也都有这般欢欣鼓舞的壮丽合唱。形容音乐的“壮丽”这个向用在这里是再恰当不过了,以至于听过巴赫的《圣诞清唱剧》,后世的种种所谓“壮丽” 的音乐,总让我觉得多多少少有些装腔作势。虽然是宗教内容,但总体而沦,这部清唱剧比起巴赫的其他宗教作品来,更多带点世俗,倾向于人间生活,因此音乐上也更为爽朗、秀丽。第二首(有时编排在第四)康塔塔开头的“交响曲”(即纯器乐的序曲)明显具有牧歌风味,被后世称为“田园交响曲”,非常著名,当然也非常好听。