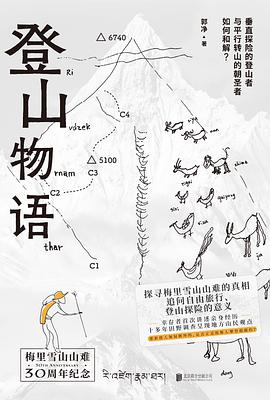

登山物语 豆瓣

7.5 (11 个评分)

作者:

郭净

2022

- 3

1991年1月,在云南、西藏交界的卡瓦格博雪山,发生了一场震惊中国与日本的山难,“梅里山难”。这场山难导致中日联合登山队中的十七名队员殒命冰峰,是目前人类登山史上的第二大山难。而梅里雪山则成为一百多年内的现代登山史上人类唯一无法登顶的山峰。

2021年,新冠疫情爆发,全球数十万生灵如遭遇雪崩,转瞬消逝,这不禁让作者联想到了三十年前的这场梅里山难。当日参与登顶计划的十七名成员一夜之间全员殒命,山难真相至今无解。针对这场山难,无论登山界还是学术界,都甚少反思。在这不确定的时刻,作者不禁猜想,自然灾害发生的背后是否存在人为的因素?不同文化之间是否存在沟通的可能?人与自然应如何相处?没有对灾难的反思,这样的问题永远无法获得解答,而死去的亡灵则不被告慰。为此作者创作了《登山物语》。

书中,作者结合自己十几年田野调查中对登山幸存者、遇难者家属、地方山民等的采访,以及各界研究“梅里山难”的资料,把事件的来龙去脉做了深入分析,最大程度地还原了山难全貌。尽管本书脱胎于作者早期作品《雪山之书》,相比之下,《登山物语》聚焦“登山”这一主题,呈现的观点客观,也更多元化。除去对山难真相的挖掘,作者还去了解了这次登山活动对地方村落造成的影响。

显然书中在处理“卡瓦格博”与“梅里雪山”、“平行”与“垂直”、“登山者”与“转山者”的矛盾过程中,问题似乎逐渐聚焦在了一个词语上:信仰。什么是信仰?如何评判一个人的信仰?具有不同信仰的人应如何相处?对藏族人民来说雪山是一种信仰,对登山者来说呢,他们为了登山而献出生命是不是也是一种信仰?但是,表达这种信仰的方式是什么呢?藏民用一种平行的世界观来仰望自己的信仰,而登山者用垂直的世界观去征服探险,来践行自己的信仰。哪一种对自然界来说是更符合自然需求的呢?

这些问题都在书中被慢慢呈现、解答。

2021年,新冠疫情爆发,全球数十万生灵如遭遇雪崩,转瞬消逝,这不禁让作者联想到了三十年前的这场梅里山难。当日参与登顶计划的十七名成员一夜之间全员殒命,山难真相至今无解。针对这场山难,无论登山界还是学术界,都甚少反思。在这不确定的时刻,作者不禁猜想,自然灾害发生的背后是否存在人为的因素?不同文化之间是否存在沟通的可能?人与自然应如何相处?没有对灾难的反思,这样的问题永远无法获得解答,而死去的亡灵则不被告慰。为此作者创作了《登山物语》。

书中,作者结合自己十几年田野调查中对登山幸存者、遇难者家属、地方山民等的采访,以及各界研究“梅里山难”的资料,把事件的来龙去脉做了深入分析,最大程度地还原了山难全貌。尽管本书脱胎于作者早期作品《雪山之书》,相比之下,《登山物语》聚焦“登山”这一主题,呈现的观点客观,也更多元化。除去对山难真相的挖掘,作者还去了解了这次登山活动对地方村落造成的影响。

显然书中在处理“卡瓦格博”与“梅里雪山”、“平行”与“垂直”、“登山者”与“转山者”的矛盾过程中,问题似乎逐渐聚焦在了一个词语上:信仰。什么是信仰?如何评判一个人的信仰?具有不同信仰的人应如何相处?对藏族人民来说雪山是一种信仰,对登山者来说呢,他们为了登山而献出生命是不是也是一种信仰?但是,表达这种信仰的方式是什么呢?藏民用一种平行的世界观来仰望自己的信仰,而登山者用垂直的世界观去征服探险,来践行自己的信仰。哪一种对自然界来说是更符合自然需求的呢?

这些问题都在书中被慢慢呈现、解答。