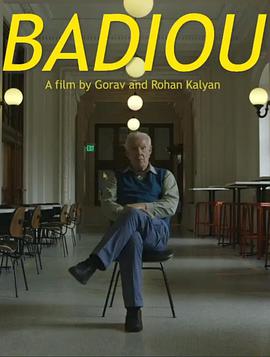

巴丢 (2018) 豆瓣

Badiou

7.2 (5 个评分)

导演:

Gorav Kalyan

/

Rohan Kalyan

其它标题:

Badiou

Alain Badiou, born in 1937 in Morocco, demonstrated his exceptional skills in many fields of science, but became famous as a philosopher. The directorial duo the Kaylan brothers made their first feature film about Badiou, in which the philosopher himself talks about his work and personal life and presents his thoughts.