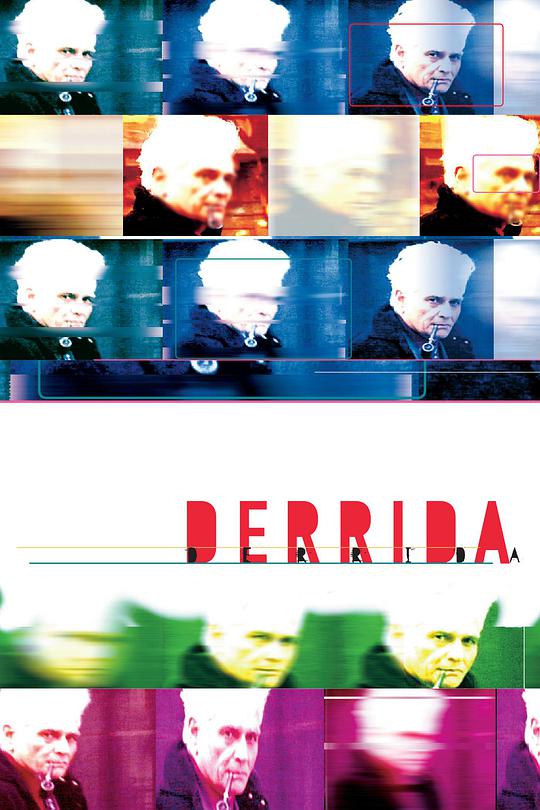

德里达

赠予死亡 豆瓣

Donner la mort

8.8 (11 个评分)

作者:

[法]雅克·德里达

译者:

王钦

西北大学出版社

2018

- 6

《赠予死亡》是法国当代最重要的哲学家德里达晚年最重要的著作之一。该书通过解读《圣经》中关于亚伯拉罕和以撒的一段经文,考察了理性、宗教和责任的关系,并进而将这些问题与海德格尔、列维纳斯、基尔克果等思想家的论述相联系和比较。在人的有限性的规定下,死亡如何限定和打开了责任的可能性, 如何处理宗教律令和此世生活的不同伦理向度的关系,如何在当代的技术语境下思考与他者的关系——这些在德里达早前著作中出现过的议题,在本书中都得到了充分的展开。

一旦我与他者产生联系,与他者的注视、要求、爱、命令、呼唤产生联系,我就知道我只能以牺牲伦理的方式做出回应,而伦理同样责令我做出回应,责令我以相同的方式,在同一个瞬间,回应所有的他者。我给予死亡、背信弃义;为此我不必跑到摩利亚山顶,把刀架在儿子的脖子上。每一天,每个瞬间,在世界上所有的摩利亚山上,我都在这么做。

——德里达

德里达在《赠予死亡》中解构了哲学伦理学尝试背后的种种根基,对此我们期待已久。这将是他诸多文字中最重要的论著之一。

——Choice

在这里,德里达完全合乎逻辑、无可反驳的结论(假设我们接受其前提),导致的是“悖论、反感、绝境”;在概念连接的界限处,德里达的表述雄辩而坚决。它没有留任何出路。诸多概念在其中紧密交织成一张无可逃遁的罗网。读者就像卡夫卡故事中的老鼠,为逃离猫的抓捕而陷入死胡同。

——米勒

一旦我与他者产生联系,与他者的注视、要求、爱、命令、呼唤产生联系,我就知道我只能以牺牲伦理的方式做出回应,而伦理同样责令我做出回应,责令我以相同的方式,在同一个瞬间,回应所有的他者。我给予死亡、背信弃义;为此我不必跑到摩利亚山顶,把刀架在儿子的脖子上。每一天,每个瞬间,在世界上所有的摩利亚山上,我都在这么做。

——德里达

德里达在《赠予死亡》中解构了哲学伦理学尝试背后的种种根基,对此我们期待已久。这将是他诸多文字中最重要的论著之一。

——Choice

在这里,德里达完全合乎逻辑、无可反驳的结论(假设我们接受其前提),导致的是“悖论、反感、绝境”;在概念连接的界限处,德里达的表述雄辩而坚决。它没有留任何出路。诸多概念在其中紧密交织成一张无可逃遁的罗网。读者就像卡夫卡故事中的老鼠,为逃离猫的抓捕而陷入死胡同。

——米勒