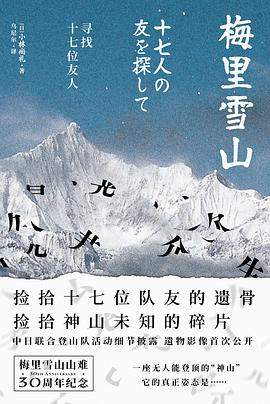

梅里雪山 豆瓣 Goodreads

梅里雪山 十七人の友を探して

8.3 (33 个评分)

作者:

[日]小林尚礼

译者:

乌尼尔

北京联合出版公司

2021

- 5

1991年1月,云南梅里雪山发生了震惊世界的登山事故,中日友好联合登山队十七名队员遭遇雪崩,全部遇难。这是人类登山史上的第二大山难。在一百多年的现代登山史上,梅里雪山也成为人类唯一无法登顶的山峰。事故发生后,中日双方进行了多方搜索。搜索队伍中一位名叫小林尚礼的日本登山队员,更在之后的二十多年里,为了让山难队友们的亡灵回到亲人身边,一再深入梅里雪山搜寻,并已成功找到了十六具遗体。《梅里雪山:寻找十七位友人》,就是小林尚礼多年艰辛搜寻的记录。本书以纪录片式平实而细腻的文字,壮美与温柔兼具的影像,记录了令人心碎的恐怖山难,艰辛的搜寻,梅里雪山的神秘风貌,山脚下人们的朴素生活,三次转山之旅和当地生活的变化。在跨越多年的搜寻中,他从傲慢的外来登山者,逐渐转变成为神山的守护者,一位自然主题的摄影师和作家。而雪山之残酷与神圣,自然对其心灵和生活的荡涤,也同样荡涤每一个热爱雪山、热爱自然的灵魂。