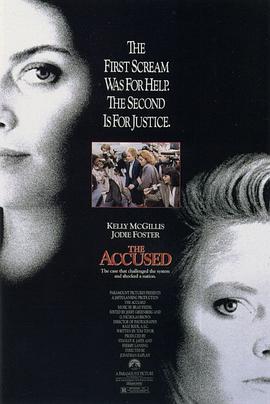

暴劫梨花 (1988) TMDB IMDb 维基数据 豆瓣

The Accused

7.8 (50 个评分)

导演:

乔纳森·卡普兰

演员:

朱迪·福斯特

/

凯莉·麦吉利斯

…

其它标题:

The Accused

/

控诉

…

一次意外中,莎拉(朱迪·福斯特 Jodie Foster 饰)在酒吧被人强暴,在一旁围观的男人们非但没有出手制止这可怕的暴行,反而幸灾乐祸的加入了其中。事后,身心都受到了巨大创伤的莎拉将这些可恶的男人告上了法庭,没想到社会舆论却反过来指责她的放荡和品行不端。凯瑟琳(凯莉·麦吉利斯 Kelly McGillis 饰)是负责为莎拉辩护的检察官,身为女人,她对莎拉的不幸遭遇有着更深的理解和同情。

审判的结果公布了,犯下罪行的男人们只被判了九个月的有期徒刑,本用来惩奸除恶的法律最后却沦为了犯罪者的保护伞,愤怒的凯瑟琳决不能坐视不管。在凯瑟琳和莎拉的不懈努力下,恶人终于受到了应有的惩罚,两个女人通过她们的行动,挽回了身为女人的勇气和尊严。

审判的结果公布了,犯下罪行的男人们只被判了九个月的有期徒刑,本用来惩奸除恶的法律最后却沦为了犯罪者的保护伞,愤怒的凯瑟琳决不能坐视不管。在凯瑟琳和莎拉的不懈努力下,恶人终于受到了应有的惩罚,两个女人通过她们的行动,挽回了身为女人的勇气和尊严。