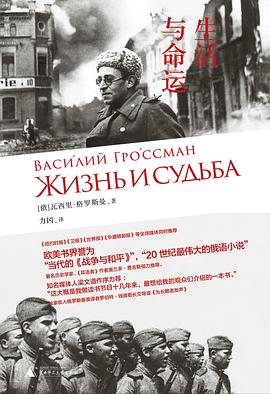

生活与命运 豆瓣

Жизнь и Судьба

9.4 (37 个评分)

作者:

[俄罗斯] 瓦西里·格罗斯曼

译者:

力冈

广西师范大学出版社

2015

- 8

★梁文道“最想为读者推荐的一本书”。《纽约时报》《华盛顿邮报》《华尔街日报》《卫报》《世界报》等全球媒体鼎力推荐,欧美书界誉为“当代的《战争与和平》”,“20世纪最伟大的俄语小说”。人失去自由,究竟意味着什么? ★

1960年,瓦西里•格罗斯曼(Васи́лий Гро́ссман,1905—1964)完成长篇历史小说《生活与命运》。苏联当局负责意识形态的执鞭苏斯洛夫称此书“比帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》更加危险”,要“过二三百年才可能出版”。1980年,该书在被封锁二十年后历经坎坷首度出版,引起巨大轰动。

关于斯大林苏联社会生活的真实面貌,没有比《生活与命运》更为全面的描写:它是一整个时代的画像和心灵史,极权体制下复杂多面生活的一部百科全书,20世纪最黑暗的一段历史的深刻反思。

一如《战争与和平》,《生活与命运》围绕一个家族在时代变迁中的故事展开。格罗斯曼以托尔斯泰式的宏大视角和写实笔法,讲述了沙波什尼科夫一家在苏联卫国战争时期的经历,并通过家族成员各自的遭际串起上百位出场人物与一系列交叉延伸的历史事件。历史的创痛、现实的积弊,极权与战争双重碾压之下人性的艰难处境,都以栩栩如生的深刻细节纳入其中。

格罗斯曼是世界上用文字记录犹太灭绝营惨况的第一人,也是“二战后首位起而反抗苏联极权的作家”,其独一无二的经历和人道主义勇气,使本书具有足以令强权胆寒的震撼力。书中对战争真情实况的描写,对纳粹灭绝营、苏联古拉格的哀歌与沉思,对人生、政治和历史命运的哲思与探讨,对人性的极端邪恶与细微的善良之间斗争的刻画……至今读来依然具有深刻的感染力。

格罗斯曼女儿叶卡捷琳娜•科罗特卡娃唯一授权中文版。著名俄苏文学翻译家力冈经典译本,译者序言首次完整发布。独家收入罗伯特•钱德勒长文导读《为长眠者发声》。

知名媒体人梁文道作序力荐:“这大概是我做读书节目,从广播电台到电视,到现在做视频十来年来,最想最想给我的观众们介绍的一本书。”

英国著名历史学家、《耳语者》作者奥兰多•费吉斯倾情推荐:“《生活与命运》比我知道的任何一本书更能让读者了解二战时期的苏联。但最重要的是,它迫使我们思考极权主义的本质(无论它在何地出现),以及人性善与恶之间更大的斗争。”

● 媒体推荐

“20世纪俄罗斯文学的一部经典。”《纽约时报》

“正如所有真正伟大的艺术创作,《生活与命运》令人压抑沉痛,它毫不妥协地展示了人类所能造就的恶与他们在危难中成就的辉煌。一本伟大的书,只有一位俄罗斯人能完成的杰作。”《华尔街日报》

“分毫不让的现实主义和深具远见的道德张力,这部小说是现代俄罗斯文学的最高成就之一。”《纽约书评》

“格罗斯曼不是一个天生的文体家。但他所写皆是亲眼所见,足以惊心动魄。”《卫报》

“格罗斯曼讲述的苏联生活是百科全书式的,毫不妥协……令人叹服……又一部俄罗斯文学的遗珠得以重见天日。”《纽约时报书评周刊》

“阅读这部书令人欣喜:20世纪诞生了这样一位思想深远的人道主义作家。书中人物经历的苦难与自我发现,是当代文学中关于人类心灵考验最令人不安又使人振奋的故事。”《华盛顿邮报》

“在当代俄国文学中没有可与《生活与命运》相匹敌者……格罗斯曼是苏联的第一个自由之声。”《评论杂志》

● 名人推荐

“作为索尔仁尼琴的先行者,格罗斯曼是第二次世界大战后首位起而反抗苏联极权的作家。”——弗朗索瓦•富勒(著名史学家)

“格罗斯曼是苏联时代的托尔斯泰。”——马丁•艾米斯(英国著名作家)

“格罗斯曼真正的主题是善的力量:不经意的、平庸的、充满英雄气概的,正是善对抗着极权主义的人性丧失。”——琳达•格兰特

“《生活与命运》比我知道的任何一本书更能让读者了解二战时期的苏联。但最重要的是,它迫使我们思考极权主义的本质(无论它在何地出现),以及人性善与恶之间更大的斗争。”——奥兰多•费吉斯(英国著名历史学家、《耳语者》作者)

1960年,瓦西里•格罗斯曼(Васи́лий Гро́ссман,1905—1964)完成长篇历史小说《生活与命运》。苏联当局负责意识形态的执鞭苏斯洛夫称此书“比帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》更加危险”,要“过二三百年才可能出版”。1980年,该书在被封锁二十年后历经坎坷首度出版,引起巨大轰动。

关于斯大林苏联社会生活的真实面貌,没有比《生活与命运》更为全面的描写:它是一整个时代的画像和心灵史,极权体制下复杂多面生活的一部百科全书,20世纪最黑暗的一段历史的深刻反思。

一如《战争与和平》,《生活与命运》围绕一个家族在时代变迁中的故事展开。格罗斯曼以托尔斯泰式的宏大视角和写实笔法,讲述了沙波什尼科夫一家在苏联卫国战争时期的经历,并通过家族成员各自的遭际串起上百位出场人物与一系列交叉延伸的历史事件。历史的创痛、现实的积弊,极权与战争双重碾压之下人性的艰难处境,都以栩栩如生的深刻细节纳入其中。

格罗斯曼是世界上用文字记录犹太灭绝营惨况的第一人,也是“二战后首位起而反抗苏联极权的作家”,其独一无二的经历和人道主义勇气,使本书具有足以令强权胆寒的震撼力。书中对战争真情实况的描写,对纳粹灭绝营、苏联古拉格的哀歌与沉思,对人生、政治和历史命运的哲思与探讨,对人性的极端邪恶与细微的善良之间斗争的刻画……至今读来依然具有深刻的感染力。

格罗斯曼女儿叶卡捷琳娜•科罗特卡娃唯一授权中文版。著名俄苏文学翻译家力冈经典译本,译者序言首次完整发布。独家收入罗伯特•钱德勒长文导读《为长眠者发声》。

知名媒体人梁文道作序力荐:“这大概是我做读书节目,从广播电台到电视,到现在做视频十来年来,最想最想给我的观众们介绍的一本书。”

英国著名历史学家、《耳语者》作者奥兰多•费吉斯倾情推荐:“《生活与命运》比我知道的任何一本书更能让读者了解二战时期的苏联。但最重要的是,它迫使我们思考极权主义的本质(无论它在何地出现),以及人性善与恶之间更大的斗争。”

● 媒体推荐

“20世纪俄罗斯文学的一部经典。”《纽约时报》

“正如所有真正伟大的艺术创作,《生活与命运》令人压抑沉痛,它毫不妥协地展示了人类所能造就的恶与他们在危难中成就的辉煌。一本伟大的书,只有一位俄罗斯人能完成的杰作。”《华尔街日报》

“分毫不让的现实主义和深具远见的道德张力,这部小说是现代俄罗斯文学的最高成就之一。”《纽约书评》

“格罗斯曼不是一个天生的文体家。但他所写皆是亲眼所见,足以惊心动魄。”《卫报》

“格罗斯曼讲述的苏联生活是百科全书式的,毫不妥协……令人叹服……又一部俄罗斯文学的遗珠得以重见天日。”《纽约时报书评周刊》

“阅读这部书令人欣喜:20世纪诞生了这样一位思想深远的人道主义作家。书中人物经历的苦难与自我发现,是当代文学中关于人类心灵考验最令人不安又使人振奋的故事。”《华盛顿邮报》

“在当代俄国文学中没有可与《生活与命运》相匹敌者……格罗斯曼是苏联的第一个自由之声。”《评论杂志》

● 名人推荐

“作为索尔仁尼琴的先行者,格罗斯曼是第二次世界大战后首位起而反抗苏联极权的作家。”——弗朗索瓦•富勒(著名史学家)

“格罗斯曼是苏联时代的托尔斯泰。”——马丁•艾米斯(英国著名作家)

“格罗斯曼真正的主题是善的力量:不经意的、平庸的、充满英雄气概的,正是善对抗着极权主义的人性丧失。”——琳达•格兰特

“《生活与命运》比我知道的任何一本书更能让读者了解二战时期的苏联。但最重要的是,它迫使我们思考极权主义的本质(无论它在何地出现),以及人性善与恶之间更大的斗争。”——奥兰多•费吉斯(英国著名历史学家、《耳语者》作者)