社会

海蒂性学报告:男人篇 豆瓣

7.3 (10 个评分)

作者:

[美国] 雪儿·海蒂

译者:

林瑞庭

/

谭智华

海南出版社

2002

- 9

在《海蒂性学报告:男人篇》这本书中,海蒂以其善用的散文式问卷探讨男人的性爱世界,从而形成这本最具争议性的畅销书。在七千多份年龄自13到97岁的回函中,男人说出了他们对于男性气概、人际关系、男人和女人、男人和男人、性行为、色情产品的看法。

海蒂性学报告 豆瓣 谷歌图书

Women and Love: A Cultural Revolution in Progress

8.2 (16 个评分)

作者:

[美国] 雪儿·海蒂

译者:

林淑贞

海南出版社

2002

- 9

作者自述:

本书中,我想展示的便是女性性行为(男性性行为在另外一册中介绍),也即是许多世纪以来被主导各个社会的生育模式所忽略或压抑的性行为方式。

女性性高潮是大多数女人在自慰时极易获得的性状态。然而,在我们所知的性定义之中,大多数女人达到高潮的性刺激—阴蒂刺激—往往被排除在外,这意味着,(在他们看来)要么女性性高潮不如男性性高潮重要,要么女人应该设法使自己从带给男性性高潮的同一种刺激—阴道交媾—中获得性高潮。事实是,大多数妇女在某种形式的阴蒂刺激中更易达到性高潮(几乎所有的女人都能通过阴蒂自慰轻易地达到性高潮)。本项研究揭示出,只有少数女人通过“性交”达到高潮,大多数女人在性行为中只是在男人面前伪装自己达到高潮。那么,女人如何才能成就自己,性行为如何才能更加平等并富于变化呢?

首先,我们有必要拥有信息。书中列举了不同国家中数以千计的女人的证言,她们不但阐述了自己何时达到性高潮及如何体验它,而且也阐述了她们对性的体验及她们的喜好和憎恶。这些信息是本书所独有的。为了得到这些信息,我花费了多年时间对女人的内心及经验进行了广泛的征询。

根据她们的证言(本书中比比皆是),我得出的结论是:女人及女性性高潮毫无过错,需要改变性态度的是社会自身。女人在“性行为(交媾)”中获得性高潮的压力,使女人即使在最隐秘的时刻也不得不屈服于这个社会的排斥与压制。女人得到的教导是,她们应该改变自己,在“性交(交媾)中学会性高潮”然而,需要改变的不是女人,而是这个社会。它需要重新就“性”的定义做出评判。

本书中,我想展示的便是女性性行为(男性性行为在另外一册中介绍),也即是许多世纪以来被主导各个社会的生育模式所忽略或压抑的性行为方式。

女性性高潮是大多数女人在自慰时极易获得的性状态。然而,在我们所知的性定义之中,大多数女人达到高潮的性刺激—阴蒂刺激—往往被排除在外,这意味着,(在他们看来)要么女性性高潮不如男性性高潮重要,要么女人应该设法使自己从带给男性性高潮的同一种刺激—阴道交媾—中获得性高潮。事实是,大多数妇女在某种形式的阴蒂刺激中更易达到性高潮(几乎所有的女人都能通过阴蒂自慰轻易地达到性高潮)。本项研究揭示出,只有少数女人通过“性交”达到高潮,大多数女人在性行为中只是在男人面前伪装自己达到高潮。那么,女人如何才能成就自己,性行为如何才能更加平等并富于变化呢?

首先,我们有必要拥有信息。书中列举了不同国家中数以千计的女人的证言,她们不但阐述了自己何时达到性高潮及如何体验它,而且也阐述了她们对性的体验及她们的喜好和憎恶。这些信息是本书所独有的。为了得到这些信息,我花费了多年时间对女人的内心及经验进行了广泛的征询。

根据她们的证言(本书中比比皆是),我得出的结论是:女人及女性性高潮毫无过错,需要改变性态度的是社会自身。女人在“性行为(交媾)”中获得性高潮的压力,使女人即使在最隐秘的时刻也不得不屈服于这个社会的排斥与压制。女人得到的教导是,她们应该改变自己,在“性交(交媾)中学会性高潮”然而,需要改变的不是女人,而是这个社会。它需要重新就“性”的定义做出评判。

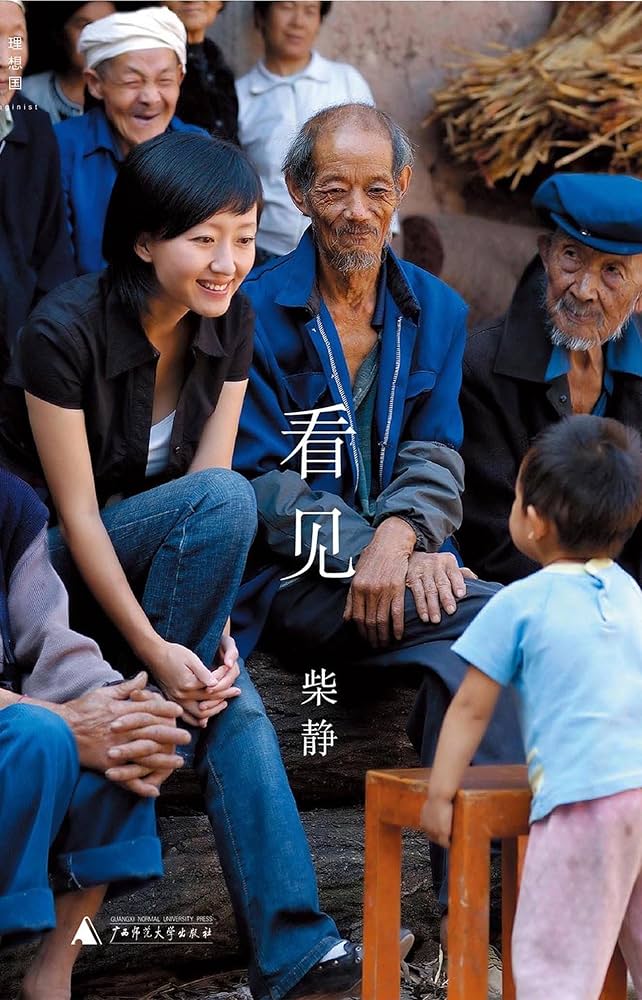

看见 豆瓣 Goodreads 博客來 谷歌图书

8.8 (920 个评分)

作者:

柴静

广西师范大学出版社

2013

- 1

其它标题:

看見

/

看见

《看见》是知名记者和主持人柴静讲述央视十年历程的自传性作品,既是柴静个人的成长告白书,某种程度上亦可视作中国社会十年变迁的备忘录。十年前她被选择成为国家电视台新闻主播,却因毫无经验而遭遇挫败,非典时期成为现场记者后,现实生活犬牙交错的切肤之感,让她一点一滴脱离外在与自我的束缚,对生活与人性有了更为宽广与深厚的理解。十年之间,非典、汶川地震、两会报道、北京奥运……在每个重大事件现场,几乎都能发现柴静的身影,而如华南虎照、征地等刚性的调查报道她也多有制作。在书中,她记录下淹没在宏大叙事中的动人细节,为时代留下私人的注脚。一如既往,柴静看见并记录下新闻中给她留下强烈生命印象的个人,每个人都深嵌在世界之中,没有人可以只是一个旁观者,他人经受的,我必经受。书中记录下的人与事,是他们的生活,也是你和我的生活。

《看见》中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。

我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。——柴静

海报:

《看见》中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。

我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。——柴静

海报:

我們最幸福:北韓人民的真實生活 豆瓣 Goodreads

Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea

9.0 (165 个评分)

作者:

Barbara Demick

/

芭芭拉·德米克

译者:

黃煜文

麥田出版社

2011

- 5

朝鮮向來是個外人難以深入、臆測的一個祕密國度。

夜空中,整個朝鮮地區都是黑的,那黑暗訴說著人民深不可測的痛苦,有時卻又穿插著零星微弱的希望曙光……

與燈光閃耀的南韓相比,北韓好似黑夜與白晝。在這裡,飢荒奪去了數百萬人的性命,製造和貿易幾乎停止,經濟崩潰,醫療機制失敗,人們習慣於行走在要跨越屍體倒臥在街頭。

朝鮮曾遭受兩次悲劇。第一個是朝鮮半島分裂的二戰結束時(史達林安扶植金正日作為蘇聯在朝鮮的代理人),第二悲劇是蘇聯的崩潰(在後蘇聯時代,朝鮮遭受短缺,電力,自來水和食物)。金日成和金正日藉機創造了個人崇拜的一種痴迷的支持,自我監督的社會。本書透過生動地描寫六個勇敢的叛逃者的悲哀生命,投射出現實生活中集權主義的本質。

《我們最幸福》作為一個故事它確實引人入勝,但實質上則作為一種政治信息的描述:看這個極權主義鎮壓下可怕的朝鮮共和國是如何成功地讓人民對外部世界完全一無所悉,以及他們如何避免內部政權的垮台?其中究竟暗藏了什麼樣的詭計?

從六名平凡百姓的生活中,我們對北韓有了超乎以往的認識。

夜空中,整個朝鮮地區都是黑的,那黑暗訴說著人民深不可測的痛苦,有時卻又穿插著零星微弱的希望曙光……

與燈光閃耀的南韓相比,北韓好似黑夜與白晝。在這裡,飢荒奪去了數百萬人的性命,製造和貿易幾乎停止,經濟崩潰,醫療機制失敗,人們習慣於行走在要跨越屍體倒臥在街頭。

朝鮮曾遭受兩次悲劇。第一個是朝鮮半島分裂的二戰結束時(史達林安扶植金正日作為蘇聯在朝鮮的代理人),第二悲劇是蘇聯的崩潰(在後蘇聯時代,朝鮮遭受短缺,電力,自來水和食物)。金日成和金正日藉機創造了個人崇拜的一種痴迷的支持,自我監督的社會。本書透過生動地描寫六個勇敢的叛逃者的悲哀生命,投射出現實生活中集權主義的本質。

《我們最幸福》作為一個故事它確實引人入勝,但實質上則作為一種政治信息的描述:看這個極權主義鎮壓下可怕的朝鮮共和國是如何成功地讓人民對外部世界完全一無所悉,以及他們如何避免內部政權的垮台?其中究竟暗藏了什麼樣的詭計?

從六名平凡百姓的生活中,我們對北韓有了超乎以往的認識。

身份与暴力 豆瓣

Identity and Violence

7.8 (12 个评分)

作者:

[印度] 阿马蒂亚·森

译者:

李风华

中国人民大学出版社

2009

世界也许充斥着越来越多的暴力,但是诺贝尔奖得主阿马蒂亚•森在这部包罗万象的哲学著作中认为,驱使着这些暴行的,不仅仅是那些不可解脱的仇恨,还有人们的思想混乱。

在11岁那年,阿马蒂亚•森生平第一次亲历了杀戮。20世纪40年代在印度突然爆发的印度教徒—穆斯林骚乱的双方都是受到了别人的有意挑唆。这场骚乱中的绝大多数受害者——包括印度教徒与穆斯林——都是同属一个阶级的劳动人民。然而应当对这场血腥屠杀负……

本文来自: 中国经济学教育科研网(http://www.cenet.org.cn) 详细内容清查看:http://www.cenet.org.cn/article.asp?articleid=39161

在11岁那年,阿马蒂亚•森生平第一次亲历了杀戮。20世纪40年代在印度突然爆发的印度教徒—穆斯林骚乱的双方都是受到了别人的有意挑唆。这场骚乱中的绝大多数受害者——包括印度教徒与穆斯林——都是同属一个阶级的劳动人民。然而应当对这场血腥屠杀负……

本文来自: 中国经济学教育科研网(http://www.cenet.org.cn) 详细内容清查看:http://www.cenet.org.cn/article.asp?articleid=39161